FRANCISCO ARIZA

LA OBRA DE FEDERICO GONZALEZ

Simbolismo - Literatura - Metafísica

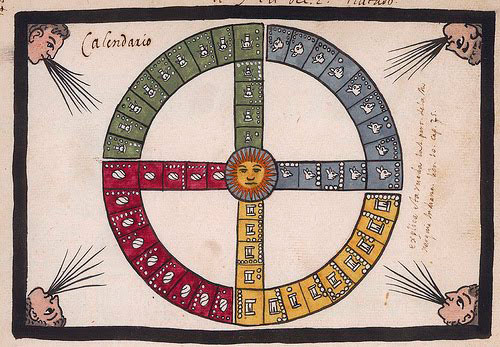

Fig. 35. Rueda calendárica. Códice Tovar

LA TRADICION PRECOLOMBINA

(fin)

Los calendarios Mesoamericanos.

Un estudio sobre el tiempo y el espacio

Los dos últimos capítulos de El Simbolismo Precolombino (el XIX y el XX, pero especialmente este último) están dedicados a la simbólica de los calendarios mesoamericanos. Estos capítulos son de una gran relevancia, pues para estas culturas el calendario supone la culminación más elaborada y al mismo tiempo la síntesis más perfecta de su pensamiento simbólico, mítico, cosmogónico y metafísico, y a este respecto no es de extrañar que nuestro autor haya dejado su estudio para el final, coronando así una obra que realmente puede abrirnos a la comprensión de lo que significa el legado sapiencial de las culturas y civilizaciones de la América Indígena. Por eso mismo dicho estudio ha de estar ceñido necesariamente a sus aspectos esenciales y sin entrar en grandes desarrollos que hubieran necesitado un volumen entero. Sin embargo, lo que ha escrito sobre el calendario conforma una síntesis magistral que no sólo lleva a tener una comprensión cabal de lo que significa su simbolismo, sino igualmente, y gracias a ello, a servirnos de guía y modelo en cualquier otra investigación que se quiera realizar al respecto como parte constitutiva del trabajo hermético, es decir de la realización por el Conocimiento. En este caso a través de la simbólica precolombina aplicada a su calendario, ya sea ritual o civil.

En este sentido son inestimables por su valor intelectual las aportaciones que nuestro autor hace acerca de los vínculos existentes entre el calendario mesoamericano y la doctrina de los Ciclos y los Ritmos («una manera de denominar también a la Filosofía Perenne», según sus palabras), de tal manera que abre una vía de estudio que llevada con paciencia y perseverancia nos puede conducir a la comprensión del «gran tiempo», lo que supone el ingreso en un ámbito más sutil de nuestra conciencia, allí donde es posible la concepción y vivencia del mito y lo atemporal.

Esto que decimos comienza a verse con claridad cuando nuestro autor afirma que los calendarios en general, pero en particular los mesoamericanos, reúnen dentro de sí un conjunto de distintas simbólicas que se interrelacionan entre sí (la escritura, las grandes eras, la rueda y el cuadriculado como instrumento de Conocimiento que atrapa «como en una red, las leyes cósmicas que en él se reproducen», etc.), llegando a conformar una imagen simbólica de la estructura interna del Cosmos, o sea de la Armonía del Mundo como proyección en el tiempo y en el espacio de los arquetipos universales contenidos en la Mente Divina. En efecto, como señala al comienzo del capítulo XX, el calendario:

Traduce la manera de concebir el tiempo de los antiguos americanos, en relación con el espacio, las deidades, el paso de los astros y estrellas, los estados de la materia, los colores y los demás símbolos y elementos asociados que constituyen el universo indígena y que conforman su cosmogonía.

Tenemos aquí la primera gran definición del calendario, que como vemos trata fundamentalmente de la concepción del tiempo en relación con el espacio y el movimiento de los astros, la naturaleza de los dioses y los distintos elementos que están vinculados a él y que componen realmente la cosmogonía de las culturas precolombinas. Sin solución de continuidad y para situarnos en el meollo mismo de la cuestión nuestro autor habla precisamente de la naturaleza y la cualidad del tiempo, un tema que él ha tratado abundantemente en su obra como pocos autores lo han hecho y además expresándolo con un lenguaje donde sobresale la sutil inteligencia emanada del arte de la poética en la transmisión de las Ideas:

El tiempo es ‘medida’ –que siempre supone un espacio–, módulo y proporción que vincula las distintas partes del cosmos y por eso un elemento de unión entre ellas; pero sobre todo es la ley, que al cumplirse indefectiblemente hace posible todo esto, en cuanto se advierte que su presencia –manifestada por el movimiento– obedece a pautas y ritmos periódicos que ligan a los seres, los fenómenos y las cosas entre sí, estableciendo parámetros, analogías y prototipos que inmediatamente llevan a la idea de un mismo y único modelo universal; la manifestación de este modelo es la totalidad de lo posible, y su expresión más evidente la vida universal y la naturaleza como símbolo de ésta. Por ello el tiempo siempre es actual; no es algo generado en los comienzos y que subsiste como un componente abstracto de la realidad psicofísica, sino que expresa esa misma realidad ahora, pues él es una de sus condiciones, es decir un elemento siempre presente sin el que la vida no sería posible. Su cualidad es entonces parte constitutiva del cosmos, y su forma de manifestarse –que puede ser medida cuantitativamente en el espacio– la manera en que éste se expresa, y por lo tanto una clave para la comprensión de su esencia, un módulo válido para el conjunto de la creación. En esta perspectiva han de cobrar particular importancia las revoluciones de los astros y las estrellas en el firmamento, que por estables con respecto a la rapidez del movimiento de la tierra han de servir como guías y puntos de referencia para establecer las pautas generales del conjunto –la armonía de lo que Pitágoras llamaba la ‘música de las esferas’, la que se logra por la interacción de todos los movimientos individuales, incluido el de la tierra y los hombres. Estos, en las culturas precolombinas según lo que llevamos dicho, no se vivieron a sí mismos como separados del cosmos pues la vida para las culturas tradicionales es una sola a pesar de sus múltiples manifestaciones de distinto orden. En ese fluir, en esa navegación de la cual es protagonista el ser humano, los objetos cambian de forma, y los fenómenos se suceden constantemente, como lo hacen los estados de ánimo de los dioses, en particular los vinculados a los fenómenos atmosféricos y la tierra, los que son los más veloces y cambiantes con referencia a la casi impasibilidad de las deidades más altas, que mucho más lentas y antiguas surcan el cielo con majestuosa imponencia. Si todo esto se da en el tiempo y éste constituye parte de la vida, asimismo se expresa en el hombre, cuyo ser no es sin el tiempo. Es decir, que las pautas que establecen las estrellas y los astros en el firmamento son equivalentes a las de la tierra y los seres humanos, y los períodos y ciclos que los caracterizan no son de ninguna manera arbitrarios sino que corresponden a un plan universal que cada una de sus partes refleja a su manera; siendo el total el conjunto arquetípico, el modelo que se repite de modo invariable y que se expresa por ‘medidas’, módulos simbólicos y números que se interrelacionan indefinidamente entre sí, creando de continuo el asombroso universo. De este mundo de analogías que conforman el cosmos, el tiempo, la vida, tratan los calendarios mesoamericanos, ya sean burilados en piedra o los pintados en códices, tanto los que se refieren a las Grandes Eras –registradas también en el mito, el rito y el símbolo– cuanto los calendarios lunares o solares, o el complejísimo tonalámatl (o el tzolkin maya), verdadera síntesis de relaciones, expresión plena de la cosmovisión mesoamericana y de su conocimiento de las leyes universales.[199]

Esta larga cita ha sido necesaria ponerla en su integridad pues en ella nuestro autor expone las principales ideas que llevaron a la creación del calendario como instrumento de conocimiento de la realidad para los precolombinos, y una manera de «fijar» en el alma de un pueblo los acontecimientos más relevantes de su Historia –significados en la sacralidad de sus «fiestas rituales»–, cuya memoria renuevan permanentemente. Esos acontecimientos constituyen verdaderos puntos de coyuntura donde se hace posible conocer otros estados superiores e inmanifestados del Ser Universal, que pueden ser vivenciados tomando al tiempo como soporte, ya que él, y recordando nuevamente lo dicho por Platón, es «la imagen móvil de la eternidad».[200]

Como señala nuestro autor el tiempo es un factor de unión que liga a todos «los seres, los fenómenos y las cosas» que constituyen el universo manifestado. Por eso mismo, al indicar que el tiempo es la ley está afirmando explícitamente que su cualidad es esencialmente ordenadora, de ahí que en otro lugar[201] señale que el tiempo es el «Gran Cohesionador de lo creado», o sea el elemento imprescindible que articula el desarrollo de la Vida universal. El calendario, «Arte y Ciencia de la Memoria Cósmica», constituye un discurso que evoca la manera de atrapar el flujo perenne y absolutamente continuo del tiempo al relacionarlo con el espacio mediante el movimiento (que es «la imagen espacial del tiempo»),[202] y más concretamente del movimiento circular y rítmico de las revoluciones periódicas de los astros en el cielo (lo que constituye la Astronomía-Astrología),[203] que son los puntos de referencia espacial que tenemos para conocer a nivel sensible el acontecer de los grandes ciclos cósmicos, que se reflejan necesariamente en los ciclos de la tierra, de la naturaleza y del hombre,[204] conformando finalmente todo ese conjunto en sus interacciones y correspondencias mutuas la «Música de las Esferas», o sea la perfecta sincronía de la «máquina» celeste, reflejo vivo y siempre actual del Alma del Mundo, que al igual que el tiempo también está simbolizada por el círculo como prototipo que contiene todas las posibilidades indefinidas de lo creado en el devenir temporal.

El tiempo para los precolombinos no es lineal sino cíclico, circular. En esto coinciden plenamente con todas las sociedades tradicionales donde el símbolo de la Rueda –imagen del ciclo que vuelve a su punto de partida– tiene un papel tan destacado, lo mismo que en los mitos asociados al ‘eterno retorno’. Prueba fehaciente de ello son los calendarios, que se repiten de manera invariable –como el ciclo de los planetas y el paso de ciertas estrellas– aunque nunca de forma idéntica sino análoga, dada la cantidad de variables, posibilidades y nuevas coordenadas que se establecen de continuo en virtud de la inmensa diversidad de elementos, correlaciones y factores siempre diferentes que entran en juego en el drama cósmico, y que hacen que una situación o un ser no puedan repetirse jamás de manera exacta, o sea en su misma forma o manifestación individualizada, pero sí como proyecciones de un arquetipo eterno con el que se corresponden e identifican.[205]

Pero nosotros no pretendemos ni mucho menos dar aquí una exhaustiva explicación de lo que nuestro autor expone acerca del calendario mesoamericano, o sobre el calendario en general,[206] sino subrayar algunos de los elementos e ideas motrices que él ha tomado de su estudio sobre esta simbólica, que lleva a «la idea de un mismo y único modelo universal». Especialmente nos centraremos en destacar algunas de sus referencias a los grandes ciclos cósmicos, íntimamente relacionados con el calendario como ya se dijo, lo que es una manera de vincular esos grandes ciclos con el ciclo humano, pues ambos están en mutua correspondencia.

En primer lugar, hemos de considerar la importancia de los movimientos del Sol, la Luna y la Tierra y el papel que estos cumplen en la configuración del calendario mesoamericano, puesto que son sus «movimientos» respectivos, es decir sus ciclos y ritmos, junto a los de ciertos planetas (fundamentalmente Venus) y constelaciones (las Pléyades) los que determinarán el encuadre y la organización de la vida y la cosmovisión de esas culturas. En lo que respecta a la Tierra interesa destacar sus tres «movimientos» fundamentales, los de rotación, traslación y el que genera la precesión de los equinoccios.

Nuestro autor se refiere en primer lugar al cálculo efectuado según el ciclo de la Luna, puesto que se trata del astro más cercano a nosotros y el que de alguna manera estableció los cómputos temporales que dieron lugar a los primeros calendarios conocidos, y esto no sólo entre las culturas precolombinas más arcaicas sino también en otros lugares de la tierra. En este sentido, y centrándonos en las americanas, los números que se desprenden del ciclo lunar nos dan ciertas claves para empezar a comprender el mecanismo interno del calendario mesoamericano.

La luna efectúa sus transformaciones en veintiocho días en cuatro fases [nueva, creciente, plenilunio y menguante] de siete días cada una. Este número multiplicado por trece, que son las veces en que la luna completa su período anual, nos da un total de 364 días de un año lunar.

Pero lo interesante de este cálculo es que 364 = 7 x 52, o sea que: 52 semanas de siete días equivalen a este año lunar de 13 meses, y esto adquiere una importancia particularísima cuando se sabe que tanto el número 13 como el 52 (y por cierto también el 4, 52 = 13 x 4) son números claves en la concepción cosmogónica indígena, manifestada en sus calendarios.[207]

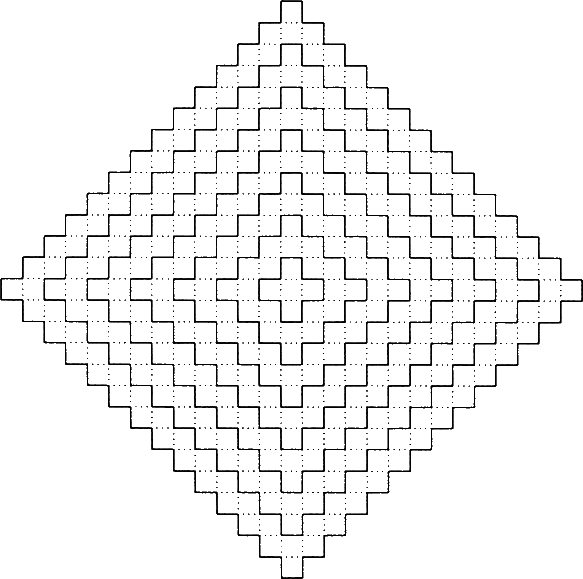

Aquí adquiere particular importancia la figura cuadriculada que aparece en la página 273 (edición de 2003), puesto que ella está construida tomando como ‘medidas’ estos números del ciclo lunar, que en efecto son clave para la comprensión de la cosmogonía americana. Asimismo nuestro autor destaca que el número 52 es un cómputo común a la Luna y las Pléyades, puesto que éste es también el número de años en que esta importante constelación completa su ciclo. Hay por lo tanto una relación de correspondencia que de algún modo liga a estos dos períodos de tiempo, o sea al ciclo menor y al mayor, de tal manera que el primero está contenido en el segundo: las 52 semanas del año lunar y los 52 años de las Pléyades, conformando estos últimos el «siglo» entre los mesoamericanos. Traemos aquí la imagen de este cuadriculado y la explicación sobre el mismo que da nuestro autor:

Podrá advertirse que el número perimétrico de esta figura es de 52 cuadrículas, 13 por lado; además se compone de 7 cruces superpuestas, y siete cuadrículas diagonales: estos son números importantes también, como ya se ha expresado, para el cómputo mesoamericano. Pero lo ‘curioso’ de esta figura es que el total de las cuadrículas que la conforman es de 364, más la central, lo que nos da 365, la duración exacta del año solar. También podría verse como la suma de 360 cuadrículas más las 5 de la cruz de en medio.

Fig. 16

El calendario lunar llegó a integrarse finalmente en el solar (calendario soli-lunar), como ha ocurrido en tantos otros lugares a lo largo de la Historia. Este es un acontecimiento fundamental que se da sobre todo en aquellas culturas que finalmente se asientan y fijan en el espacio es decir se hacen sedentarias (como la azteca, por ejemplo), y esto les lleva necesariamente y por distintos motivos a centrarse en la observación cada vez más precisa «de las leyes cósmicas, a las que los pueblos nómades perciben de manera intuitiva y directa».

II

En este sentido, el último capítulo del libro (en la sección llamada «El Tonalámatl») contiene un preciso estudio sobre las «Grandes Eras» o ciclos cósmicos, que demuestra claramente que éstos ya eran conocidos perfectamente por las culturas precolombinas, tal y como los conocían los caldeos, hindúes, griegos y otras civilizaciones de la Antigüedad.

Para penetrar en este simbolismo cíclico nuestro autor se centra en primer lugar en el calendario solar, pues es el movimiento aparente del sol lo que «genera» el día, que está estructurado de acuerdo a los cuatro puntos cardinales (los «cuatro rumbos del mundo») señalados por el astro rey en su recorrido completo. El día aparece así como un ciclo análogo al año, donde esos mismos puntos cardinales del espacio (norte, sur, este y oeste) están en correspondencia con las cuatro estaciones del tiempo, es decir con los dos solsticios de invierno y verano y los dos equinoccios de primavera y otoño, respectivamente. Es muy interesante en este sentido comprobar que entre los antiguos mayas, tanto el sol, como el día y el tiempo, estaban indicados por el vocablo o glifo kinh, o sea que existía un parentesco entre ellos, designando una misma y única realidad. En efecto, el movimiento del sol (expresado a través de su nacimiento, su plenitud, su ocaso y su ocultamiento o «muerte» en el inframundo) crea el día, que es el ciclo más pequeño, mientras que la sucesión de los ciclos diarios conforman el año, que en sí mismo es un ciclo completo de la revolución solar, constituyendo en consecuencia el tiempo la sucesión indefinida de todos los ciclos del sol. Recordemos en este sentido que la imagen de la deidad solar, Tonatiuh, el «dios que alumbra», aparece claramente en el centro del calendario azteca.[208]

El calendario solar, y civil, consta de 18 meses de 20 días, lo que da un total de 360 días,

a los que se agregaban cada período anual otros cinco, considerados nefastos y que en náhuatl llamaban nemontemi. Trescientos sesenta es el número de la circunferencia y el ciclo (360 = 3 + 6 + 0 = 9) y vincula –según lo que hemos visto de las cualidades numéricas– al cielo con la tierra o al círculo con el cuadrado (9 x 4 = 36) en un módulo de división cuaternaria que se caracteriza por el regreso a su punto inicial, en el que comienza el nuevo año.

Nuestro autor subraya la importancia que dentro del calendario tienen los dos solsticios y los dos equinoccios en ese transcurrir perenne, estructurándolo, y desempeñando los solsticios (que significan «el sol se detiene») los dos puntos extremos del año que marcan el paso de un ciclo a otro. Y añade que esta palabra, solsticio, es interesante:

ponerla en vinculación con los mitos precolombinos en los que el sol carece de movimiento, aunque esta simbólica no debe ser exclusivamente considerada a nivel literal. Este detenerse del sol es siempre el inicio de un ciclo o período que comienza a correr con su movimiento.

El acontecer cíclico del tiempo tiene por tanto un carácter divino en el pensamiento indígena. Cada día tiene su deidad, o mejor es una deidad, y esta concepción cualitativa del tiempo necesariamente tuvo que determinar el sentido de la vida de esos pueblos y de cada uno de los seres que los integraron, influyendo sin duda alguna en la conformación de su cultura y los distintos ámbitos en que ésta se expresaba. Estas deidades están personificadas en los glifos, símbolos o signos de los veinte días del calendario civil y ritual, y asimismo los trece primeros números con que aquellos se combinan. También eran deidades los meses y los años, y por supuesto los ciclos cósmicos, grandes o pequeños, o sea los «portadores» del Ser del Tiempo que penetran y ordenan todos los planos del universo; de ahí los numerosos

dioses fundamentales de todos los panteones ligados al tiempo, a su transcurrir, a su velocidad y a la memoria y el olvido, al hálito vital, anima mundi…[209]

Esto es muy importante pues nos ofrece la posibilidad de acceder a una concepción radicalmente distinta del tiempo, la que tenían las culturas precolombinas, que tanto nos tienen que enseñar en esto como en tantas otras cosas. Si los distintos períodos y edades del tiempo son dioses, entonces dichos períodos estarán «teñidos», o signados, por los atributos inherentes a esas deidades en sus aspectos favorables o nefastos debido al carácter dual de todo cuanto existe y que signa la dialéctica de la vida cósmica que necesariamente se reproduce en el hombre, el cual experimenta esa dualidad como dos energías en un constante juego de tensiones que cuando se equilibran y concilian prohíjan la apertura a otros ámbitos de conocimiento de la realidad de sí mismo, mientras que resulta todo lo contrario cuando prevalece el desequilibrio y la oposición entre ambas.

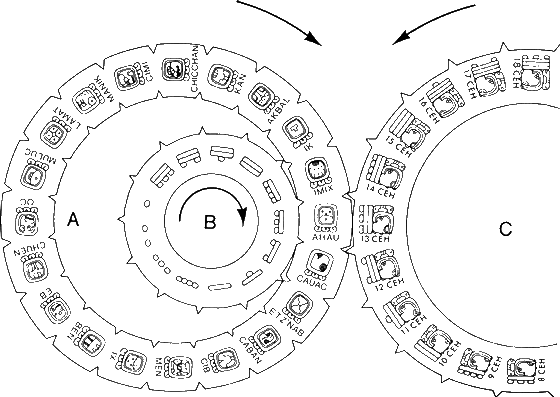

Fig. 17. Calendario maya de 260 días (izquierda) engranando con el año de 365

días (derecha).

Es muy sugerente simbólicamente hablando, la imagen del engranaje mutuo de los calendarios ritual (260 días) y solar (365 días) que aparece en el capítulo XX, pues nos ofrece una idea muy precisa de lo que son justamente las interrelaciones entre las distintas expresiones de la deidad del tiempo que el hombre «recoge» en el calendario, ya sea el civil o el ritual, y que aquí están combinados para determinar una de esas ‘ataduras del tiempo’, o sea la culminación de un ciclo, en este caso el de 52 años, que como se ha indicado anteriormente constituye el siglo entre los mesoamericanos y también una revolución completa de las Pléyades.[210]

Una vez concluido ese ciclo se celebraba la fiesta del ‘fuego nuevo’ (toxiuh molpilia), que para el pensamiento indígena simbolizaba precisamente la regeneración del tiempo y con ella el desarrollo de todas las nuevas posibilidades existenciales, cósmicas y humanas, que éste traía consigo, portador como es de la Memoria del Ser.

Nuestro autor se refiere en varias ocasiones a estos rituales de renovación del tiempo entre las culturas precolombinas y la trascendencia que éstas le otorgaban, pues no estaba asegurada esa renovación debido a que el astro o deidad correspondiente (el Sol, Venus, las Pléyades…) podía no aparecer de nuevo en el horizonte, y por ello se requería de toda la potencia mágica y teúrgica del rito para contribuir a que nuevamente iniciase su ascenso.

Muchos pueblos indígenas han vivido al terror como manifestación de lo sagrado, como un sentimiento o energía de la deidad y con ese criterio pueden aclararse muchos aspectos de sus culturas. En ese sentido, no siempre se contaba con la aparición del astro. Y el temor, asociado a la veneración y a su majestad y a la magia del ritmo ritual producía (o favorecía) estados muchas veces colectivos de catarsis, o de comunicación con las emanaciones invisibles. Estas eran particularmente notorias cuando el ciclo diario del sol combinaba con el anual, especialmente en el solsticio de invierno, y aún más cuando a esta coincidencia había que sumarle otra correspondiente a un ciclo mayor, como era el caso del período de 52 años… (Cap. IX, nota).

Hablando concretamente del calendario ritual, éste también consta de 20 días como el solar y el civil, y estos 20 días se combinan con los primeros 13 números (en la figura anterior la ruedecilla que está en el interior del calendario ritual), de manera reincidente y sin que se repita ningún número con el mismo signo «hasta que hayan transcurrido los 260 días que constituyen su ciclo completo», a partir del cual la rueda vuelve a girar de nuevo indefinidamente, estando todo ello referido al Tonalámatl, o «cuenta de los días». Este constituye por así decir la «columna vertebral de las altas civilizaciones precolombinas, verdadero calendario adivinatorio» que está sustentado fundamentalmente en la observación precisa de los movimientos de los astros, en sus reincidencias periódicas y cíclicas, leyendo en ellas determinadas señales que, transferidas a la tierra por las leyes de la analogía y la armonía universal y sus emanaciones invisibles, repercuten de un modo u otro en la vida y el destino de los hombres y las civilizaciones.

Centrándonos pues en este calendario ritual, nuestro autor sintetiza su estructura numeral –o sea «los diversos elementos que en distinto número o proporción actúan sobre él»– de la siguiente manera:

En primer lugar los signos de los veinte días; en segundo término el número que corresponde a cada uno de esos signos o días, pues ya se ha dicho que al llegar a la trecena los números comienzan a contarse nuevamente desde la unidad, aunque los signos (o los días) sean veinte; tercero: además de la determinación con que los caracteriza el número, cada uno de estos veinte signos de los días posee un numen que lo rige, un dueño o señor.[211]

El Tonalámatl está «ajustado» fundamentalmente con el ciclo de Venus, el Sol y las Pléyades, y de manera muy especial con la precesión de los equinoccios, que es «la clave íntima» para entender con claridad su simbolismo. De hecho, su movimiento es retrógrado como el de la precesión de los equinoccios, el cual viene dado por un tercer movimiento de la tierra que es simultáneo al de los otros dos principales: el de rotación sobre su eje y el de traslación en torno al sol. Se trata de un movimiento (como de bamboleo semejante al de una peonza o trompo debido a la inclinación de su eje) que la tierra realiza en sentido contrario al de rotación y traslación debido a la presión que sobre su ecuador ejercen principalmente la luna, el sol y el resto de planetas. Es evidente que estos datos astronómicos ponen de relieve una vez más la perfecta sincronía que ofrecen los cuerpos celestes para establecer una determinada «medida» del tiempo cíclico, sincronía que a su nivel expresa de manera nítida el «cumplimiento» de una ley comprendida dentro del plan del Gran Arquitecto del Universo.

En efecto, la precesión equinoccial es la puerta de entrada para conocer otras «medidas» del tiempo que responden a ritmos periódicos más lentificados del sol, pues éste, en su movimiento retrógrado aparente, recorre «hacia atrás» un signo del zodíaco cada 2.160 años,[212] o sea que tarda 25.920 años en recorrer el zodíaco entero (2.160 x 12 = 25.920). Esta es la ‘medida’ temporal de una precesión equinoccial, que en números redondos serían 26.000 años. Sin embargo, para los cálculos y especulaciones astronómicas se ha tomado más en consideración la mitad de este ciclo, o sea 12.960, o 13.000 años (26.000 : 2 = 13.000), que es precisamente el que se denomina «gran año» o «gran era». Cinco de estos grandes años conforman el ciclo entero de una humanidad, o sea 64.800 años, o lo que es lo mismo 65.000 en números redondos (13.000 x 5 = 65.000), lo que en términos hindúes constituye un Manvantara.[213]

Es interesante señalar que en Mesoamérica esos «grandes años» eran conocidos como «soles», lo cual confirma una vez más la importancia otorgada al astro solar en el simbolismo cíclico de las culturas precolombinas. Hasta el momento han transcurrido cuatro de estos «soles», o ciclos de 13.000 años, y actualmente estamos en el quinto y último. En este sentido hemos de destacar la importancia del número cinco en los cálculos de la ciclología, y concretamente de la precolombina señala nuestro autor, donde este número es también «el módulo que intervendrá en la constitución del sistema vigesimal (y decimal)». En este sentido queremos recordar que en Mesoamérica asociaban cada uno de esos cinco «soles» o ciclos con los elementos del mundo corporal, de tal manera que el paso de un «sol» a otro, o sea el paso de un «gran año» a otro, venía dado por un cataclismo asociado a un elemento determinado: el agua (diluvio), el fuego (actividad volcánica), el aire, o el viento (huracanes), y la tierra (terremotos y actividad telúrica), obedeciendo esto a las pautas de un ritmo cósmico que se va sucediendo ininterrumpidamente, pero que cada cinco de esos períodos de 13.000 años (o sea cada 65.000 años), se asiste al nacimiento de una nueva humanidad o un nuevo Manvantara, en correspondencia también con un nuevo cosmos.[214]

Una cuestión interesante señalada también por nuestro autor –y que ya apuntamos en el capítulo I dedicado al simbolismo de la Rueda– es la que relaciona a los números cíclicos con «medidas» y «proporciones», que evidentemente pueden tener su traducción en años cronológicos, o en días, pero que lo importante es observar «que se interrelacionan los unos con los otros conformando el Orden Universal y son ellos los que interesa destacar». Por eso mismo las tradiciones precolombinas trabajaban con números proporcionales, donde el agregado de ceros en nada altera la raíz numérica, clave de todos los cómputos. Y añade refiriéndose concretamente al ciclo del Manvantara, constituido por cinco de los «grandes años» o «soles»:

Se quiere aclarar que este ciclo temporal de 65.000 años cubre la dimensión de todo lo que el hombre es capaz de imaginar o suponer. Lo que sucede con esta ‘cifra’ de tiempo es análogo, en materia de dimensiones o módulos espaciales, con la distancia que nos separa del sol como límite. Más allá del sol, o más allá de 65.000 años, en términos dimensionales, nada podrá decir nada a la mente del hombre. La cronología del tiempo ha de fundirse necesariamente con el tiempo vivo, es decir, el tiempo mítico. Esto sin tener en cuenta la subdivisión en cinco eras de 13.000 años cada una, lo que de por sí conforma otras tantas barreras prácticamente infranqueables; por lo que parece más razonable atenerse a un ciclo básico de 2.600 años, cuyo nacimiento, para nuestra era o subciclo, se produjo alrededor del siglo VI a. C.

Esas «barreras prácticamente infranqueables» a las que alude nuestro autor vienen determinadas por las diferencias cualitativas existentes entre los distintos períodos cíclicos que comprende el Manvantara, diferencias que también se encuentran en cada uno de esos períodos tomados en particular, y que afectan no sólo al medio terrestre y cósmico sino a la mentalidad de los seres humanos que habitan en ellos. Todo cambio de ciclo implica además una modificación profunda en la percepción que el hombre tiene de sí mismo y del mundo, y es esto lo que constituye una «barrera» o una limitación en la comprensión de la verdadera naturaleza de muchas de las cosas que acontecieron en un ciclo anterior. A lo largo de la historia ha habido un número indeterminado de esas «barreras», pero siempre en relación con un cambio cíclico significativo. El siglo VI a. C. constituye precisamente una de ellas, pues con él comienza un período, en este caso de 2.600 años, que nuestro autor califica de básico porque constituye un subciclo de otro ciclo mucho más grande, como es el caso de un «gran año» (2.600 x 5 = 13.000).[215] Todo lo que es anterior al comienzo de dicho período cae bajo una especie de «nebulosa», como si se tratara de un tiempo que es verdaderamente «otro» por regir en él determinados elementos cualitativos distintos al que comienza, apareciendo así como un período «arcaico» o «prehistórico» con respecto a él.

Pero lo que ahora interesa subrayar (y para no entrar en desarrollos demasiado amplios de esta simbólica cíclica que nos harían perder la ‘perspectiva’ de lo que estamos intentado explicar), y en relación con el calendario ritual y su engranaje con el calendario solar, es precisamente esa idea de «proporción» y de «medida», o sea que lo que importa es sobre todo considerar que se trata de números y no simplemente de días o años.

Para que esto pueda entenderse mejor tomaremos al número cinco como base de estas operaciones, recordando nuevamente que él constituye un módulo de la ciclología, en este caso de la mesoamericana. Así, encontramos que este subciclo de 2.600 años guarda una proporción exacta con los 260 días del calendario ritual (20 x 13 = 260), y también con los 260 años que resultan de 5 ‘revoluciones’ periódicas del ciclo de 52 años de las Pléyades (5 x 52 = 260), ciclo que como venimos diciendo está determinado por la combinación de ambos calendarios, el solar y el ritual. Por otro lado es interesante advertir que entre los mayas estos 260 años también surgían de multiplicar 20 años (un katún) por 13 (20 x 13 = 260), o sea que se seguía la misma proporción numérica del calendario ritual, pero expresada no en días sino en años.[216] A su vez, multiplicados estos 260 años nuevamente por cinco daría 1.300 años (5 x 260 = 1.300), o sea la décima parte del «gran año», esto es 13.000 años (que recordemos es la mitad de la precesión de los equinoccios, contabilizada en 26.000 años[217]); y si volvemos a multiplicar esos 1.300 años otra vez por cinco el resultado es 6.500 años (1.300 x 5 = 6.500), que es precisamente la mitad de un «gran año». Este último ciclo es finalmente proporcional a los 65.000 años del Manvantara, que es el gran ciclo más allá del cual nada tiene sentido para el hombre.

Reconocer este hecho es importante por varios motivos. Uno de ellos es que esos límites temporales (de los que las «barreras de la historia» constituyen una modalidad en el interior del Manvantara), lejos de ser negativos en sí mismos, nos ayudan a tener ese «sentido de las proporciones» que se torna imprescindible en la doctrina de los ciclos, como bien subraya nuestro autor. No estaría de más añadir a este respecto que todos esos límites son también un freno que impide que podamos perdernos en especulaciones desmedidas y en infructuosas fantasías que nada tienen que ver con la metafísica de la Historia, que es al fin y al cabo a la que nos conduce el conocimiento de la ciclología, del «gran tiempo».

Otro motivo, que deriva del anterior, es que, aunque sean distintos, sin embargo sí pueden encontrarse analogías y correspondencias entre los acontecimientos que puedan darse en unos períodos y en otros, pues si bien la Historia en su movimiento perenne no se repite jamás, sí existen hechos, situaciones y episodios en ella que tienen de alguna manera relación entre sí, o sea que son comparables, o análogos, en cuanto a lo que ellos expresan en esencia; y aquí está justamente una de las ideas que nos interesa remarcar, pues es gracias a esas analogías y correspondencias (en las que como sabemos se basa la ciencia del simbolismo) que sí podemos llegar a tener una comprensión cabal y más acorde con la realidad vivida en épocas más lejanas a la nuestra, siendo además conscientes de que dichos acontecimientos no dejan de ser sino expresiones de ideas arquetípicas que, por el hecho de serlo, también se manifiestan en nuestra época, si bien bajo formas y parámetros distintos, si así pudiera decirse. De ahí que esos acontecimientos sean simbólicos razón por la cual quedan consignados en la memoria de los pueblos tradicionales, expresada a través de los anales, las crónicas históricas y sobre todo los relatos mitológicos, que hablan de lo sucedido in illo tempore, o sea en un tiempo remoto, pero que puede ser evocado y por lo tanto vivido por todo aquel que así lo experimenta en su conciencia.

Siguiendo con la misma simbólica, diremos que esas coyunturas espacio-temporales por las que se «infiltran» las ideas arquetípicas (los dioses) para manifestarse en el mundo, son de algún modo los vínculos que establece la comunicación entre todos los planos que conforman el Orden Universal.[218] El Tonalámatl señala estas coyunturas a través de los 20 glifos de sus días, y especialmente en aquellos llamados significativamente «cargadores o portadores del año», que son cuatro en total, separados cada uno de ellos por cinco días (4 x 5 = 20), lo cual era celebrado –y todavía lo es entre ciertos pueblos mayas– de forma ritual distribuyendo cada uno de esos días en un punto cardinal señalado por un montículo, o sea en cada uno de los cuatro «rumbos del mundo».[219]

Como afirmaba nuestro autor: «la cronología del tiempo ha de fundirse necesariamente con el tiempo vivo, es decir, el tiempo mítico». Por eso mismo, estos cálculos cronológicos tienen sentido no en ellos mismos, sino en cuanto que son expresiones de ese «tiempo vivo», cuya proyección es el encadenamiento cíclico e histórico. Y al decir esto inevitablemente tenemos que reconocer que la doctrina de los ciclos, que repetimos nuestro autor ve inseparable del calendario, está «construida» por ideas que se articulan a través del número, o sea por números-ideas, fundamento y parte constitutiva del ritmo y la armonía universal. No estamos ante una ley mecánica que se repite inexorable y «puntualmente» cada determinado tiempo, pues existen numerosos factores de orden sutil que intervienen en la manifestación cósmica y humana que pueden alterar esa «cronología», y en cualquier caso, como se dice en los Evangelios, sólo el Padre conoce el día y la hora, ya se trate del fin de cualquier ciclo o de su comienzo.

Fig.

18. Pájaro de trueno. Cultura de las

llanuras de Norteamérica

NOTAS

[199] Cap. XX: «Los Calendarios Mesoamericanos».

[200] Como es sabido, entre los griegos el tiempo no era otro que el dios Cronos, el equivalente del Saturno romano. Se trata de la deidad que preside la «Edad de Oro», o sea el estado primordial de la humanidad que es identificado en todas las culturas con el tiempo mítico y atemporal. Es a ese tiempo, siempre vivo y actual, al que se refiere principalmente Saturno y no simplemente al tiempo «cronológico» y sucesivo, que en todo caso, en efecto, es un reflejo móvil de aquél, y por lo tanto potencial portador de su memoria.

[201] Simbolismo y Arte, cap. III: «El Ser del Tiempo. Simbolismo de los Calendarios».

[202] Ibíd.

[203] Leemos al final del capítulo XX de El Simbolismo Precolombino: «La ciencia astronómica es la de la ‘medida’ de los astros –que en la Antigüedad constituyó siempre una sola disciplina con la astrología– y por lo tanto se refiere a las leyes del cielo y sus correspondencias, que se expresan de un modo ilimitado, pero en una procesión u orden constante, dado que sobre estructuras modulares se articulan ritmos siempre cambiantes que se interrelacionan y coinciden entre sí conteniéndose los unos en los otros».

[204] Como decíamos anteriormente, en ese flujo continuo hay determinadas fechas en una cultura que sirven como referencia para comenzar a medir su tiempo propiamente cronológico, o sea su irrupción en la Historia, y que generalmente coinciden con un acontecimiento significativo, como es el que motivó la fundación de México-Tenochtitlan, por poner un ejemplo entre muchos.

[205] Cap. X: «Cosmogonía y Teogonía». Con estas últimas palabras nuestro autor se está refiriendo también de manera implícita a un aspecto importante de la doctrina metafísica de los estados múltiples del ser. Un ser cualquiera no puede nacer dos veces en el mismo estado (o una situación no puede repetirse exactamente igual en dos épocas distintas) porque esto limitaría a la propia Posibilidad Universal, que es infinita y no puede en este sentido autolimitarse en sus posibilidades de manifestación.

[206] Remitimos para ello no sólo a estos capítulos de El Simbolismo Precolombino, sino también al ya nombrado capítulo III de Simbolismo y Arte.

[207] El número siete juega también un papel en la cosmogonía precolombina que merece ser destacado. Así lo hace nuestro autor en varias ocasiones, como cuando (cap. XIX) lo pone en relación con ciertos mitos aztecas, incas, mayas y de los indios norteamericanos, donde este número constituye una clave simbólica.

[208] Por otro lado, y para remarcar aún más su relación con el día, el sol y el tiempo, no nos pasa desapercibido el hecho de que la forma simbólica del glifo kinh sea la de una flor de cuatro pétalos enmarcada dentro de una figura ovalada o redondeada, sugiriendo de esta manera la rueda de cuatro radios, o sea la estructura de cualquier ciclo.

[209] Simbolismo y Arte, cap. III.

[210] Señala nuestro autor que también existía una «doble atadura» que se producía cada 104 años, o sea dos veces el ciclo de 52 años, dándose la circunstancia de que cada 104 años coinciden los tres ciclos del calendario ritual, del solar y del venusino. Esta «doble atadura de años» era considerada una unidad de tiempo fundamental llamada huehuetiliztli, o una «vejez».

[211] En este sentido, es interesante recordar que la «Pareja Divina», Ometecuhtli y Omecíhuatl, son respectivamente los dioses protectores del primero y del último signo del calendario, es decir de la totalidad del tiempo. Se asocia así al tiempo con la idea de generación y nacimiento de las cosas atribuidas a estas dos deidades.

[212] Si un signo ocupa 30º de la rueda zodiacal (que en total tiene 360º), un grado de esta misma rueda se recorrerá en sentido retrógrado en 72 años (30 x 72 = 2.160). Diremos que 72 es uno de los números cíclicos fundamentales también entre los mesoamericanos, y es proporcional a los 7.200 días que constituyen un katun, o sea 20 años (360 x 20 = 7.200).

[213] Esta división quinaria del Manvantara es complementaria con la división del mismo en cuatro períodos o edades (Edad de Oro, de Plata, de Bronce y de Hierro) de duración decreciente, y que está relacionada con la fórmula de la Tetraktys pitagórica como ya tuvimos ocasión de mencionar en el acápite anterior dedicado a los números y las figuras geométricas. Por otro lado, la duración de cada uno de los ciclos que están comprendidos en esa división cuaternaria del Manvantara, también está relacionada con el de la mitad de la precesión de los equinoccios (13.000 años), pero de manera desigual. Así, la Edad de Oro comprende 2 mitades (26.000 años), la de Plata 1 ½ (19.500), la de Bronce 1 (13.000), y la de Hierro ½ (6.500). Observemos como esta última edad es exactamente la décima parte del total del Manvantara: 65.000 años.

[214] Por otro lado, y teniendo en cuenta la ley de analogía, en la cosmovisión precolombina en cada uno de esos comienzos cíclicos de 13.000 años acompasados por los cataclismos geológicos se asistía a un «nuevo nacimiento» del mundo, o sea que tras ese cataclismo la tierra era regenerada, como era regenerado el hombre mismo, tal cual aparece descrito en los mitos creacionales mesoamericanos. En el Popol Vuh se habla de que con el nacimiento del «quinto sol» (el nuestro) también nacieron los «hombres hechos de maíz».

[215] Recordemos que en ese siglo VI. a. C. se producen cambios importantes en el conjunto de la humanidad. Para Occidente en concreto es el comienzo de la civilización griega fundada en la Filosofía de Pitágoras y Platón (herederas de la Tradición Orfica), a la que se uniría la civilización romana, dando lugar a la cultura greco-latina, en uno de cuyos centros principales, Alejandría, nacería la Tradición Hermética. Siguiendo en Occidente, en ese siglo también se producen cambios profundos en el judaísmo, de cuyo seno surgiría posteriormente el cristianismo. Todas estas tradiciones conforman el núcleo de nuestra cultura, la cual está asistiendo a su ineluctable final en nuestra época, pues desde aquel lejano siglo VI a. C. hasta ahora han transcurrido ya prácticamente los 2.600 años de ese ciclo básico de la «precesión de los equinoccios».

[216] Añadiremos que este ciclo de 260 años constituía una «cuenta corta», siendo la «cuenta larga» la sucesión indefinida de todos los ciclos.

[217] A lo largo de una precesión de los equinoccios entera se producen 500 revoluciones de Venus (500 x 52 = 26.000).

[218] Debemos añadir en este sentido que los grandes ciclos cósmicos comprendidos dentro del Manvantara, es decir dentro de los 65.000 años, constituyen también una jerarquía que responde a la de ese mismo Orden Universal, o sea la de un Origen o Principio atemporal y mítico que al proyectarse en el tiempo y el espacio genera la totalidad del cosmos, o el desarrollo de una humanidad entera a través de sus distintos ciclos de manifestación, como los que aquí se están mencionando. Sobre las determinaciones cualitativas del tiempo y del espacio también recomendamos las obras de René Guénon: El Reino de la Cantidad y los Signos de los Tiempos, y Formas Tradicionales y Ciclos Cósmicos.

[219] Las invocaciones sagradas se efectuaban del modo siguiente: «Ante el montículo donde la sangre fluye». «Ante el montículo donde ellos bailaron». «Donde los reyes de la antigüedad se juntaron». «Los monos verdes». Ver Miguel León Portilla: Tiempo y Realidad en el Pensamiento Maya.

ISBN 9788492759668. Ed. Libros del Innombrable. Zaragoza 2014.