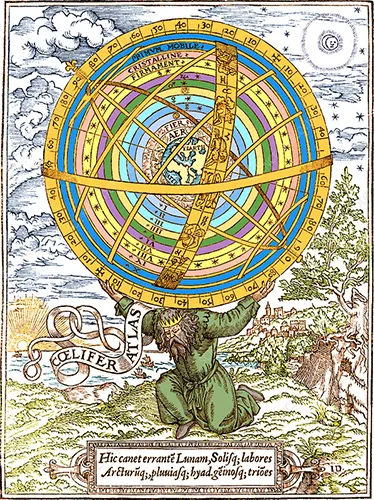

Representación del modelo geocéntrico ptolemaico, 1531

FRANCISCO ARIZA

LOS CICLOS CÓSMICOS

En la Historia y la Geografía

El

tiempo es un don de la Eternidad.

William

Blake

El

estudio de los ciclos es sumamente productivo en la labor del

Conocimiento, pues nos obliga a prescindir de una visión religiosa,

es decir exotérica y por lo tanto histórica, ligada con cualquiera de los ciclos, para ubicarnos después de agotadoras

pruebas y trabajos en una posición mucho más amplia, de tipo polar,

donde las diferencias entre las religiones y aún las religiones

mismas quedan reducidas a nada frente a la Majestad del Ser Universal

y sus diversos estados.

Federico González:

Esoterismo

Siglo XXI. En

torno a René Guénon, cap. I.

CAPÍTULO I

LA NATURALEZA CÍCLICA Y RÍTMICA DEL TIEMPO

Como todos sabemos, el tiempo, o la sucesión temporal, no se puede medir si esta no se reduce previamente a espacio, es decir a través del movimiento. No hay otra manera de medir la duración del tiempo si no es conociendo la extensión del espacio recorrido durante esa duración. Ahora bien, esas «medidas», y su traducción en números, a través de las cuales el tiempo es contado, están todas ellas relacionadas con la división geométrica del círculo, que es por cierto como se ha representado siempre al tiempo: como un círculo o una rueda, símbolos ligados claramente al movimiento. Recordemos, además, que la palabra círculo quiere decir «ciclo» en griego, y efectivamente la naturaleza del tiempo siempre ha sido considerada como cíclica, recurrente, como por otro lado está indicando la palabra periodo, el cual alude precisamente a cualquier intervalo de tiempo que se tarda en completar un ciclo, tal la órbita de los planetas, etc. Es por el movimiento de los astros, en su relación con los movimientos de la Tierra, como se operan todas las grandes revoluciones cíclicas.

Por eso decíamos que los números que «miden» el tiempo están todos ellos relacionados con la división geométrica del círculo, es decir que son números cíclicos, empezando por los 360 grados en que se fragmenta, cuyos dígitos si los sumamos por separado dan 9 (3+6+0=9), que es el número circular por excelencia, y no por una simple convención, sino porque cualquier número que se multiplique por 9 (por elegir uno al azar, el 278) siempre se reducirá finalmente a éste (278x9=2502=2+5+0+2=9), o sea que siempre «vuelve» o «retorna» a él mismo. El nueve es el múltiplo de 3 (3x3=9), y su relación con el 6 es también muy evidente, pues la figura geométrica que se relaciona con él, el hexágono o bien la estrella de seis puntas (Estrella de David o Sello de Salomón), divide al círculo en seis partes iguales de 60 grados cada una, de cuya multiplicación resultan los 360 grados del círculo (6x60=360).

La astronomía caldea, por ejemplo, reposaba sobre el sistema sexagesimal (el nuestro es el decimal de base diez), y de ahí se ha derivado nuestra «medición» del tiempo: las 24 horas para el día (2+4=6), los 60 minutos para la hora, y los 60 segundos para el minuto. Asimismo, la partición en 12 segmentos de 30 grados cada uno para los signos del zodíaco también procede de los antiguos mesopotámicos. En efecto, para éstos el sistema de medida de tiempo era llamado sari, y tenía al número 60 como base de sus cálculos, es decir que 60 unidades de un orden de magnitud cualquiera conforman una unidad de un orden superior siguiente, cuantitativa y cualitativamente hablando, pues ya veremos que esa progresión numérica llega hasta unos límites que de manera significativa muestran que está relacionada con la Precesión de los Equinoccios.

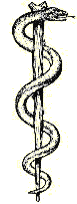

Como hemos señalado todos los números cíclicos tienen la particularidad de que se reducen al nueve, o sea que él constituye una clave simbólica para entender la estructura sutil del tiempo. Esto nos lleva a considerar una cuestión que se nos va a presentar en más de una ocasión, que es la idea de renovación y de regeneración cíclica que está implícita en la etimología de este nombre, el nueve, que es idéntico a nuevo (en francés es aún más evidente pues neuf significa tanto ‘nueve’ como ‘nuevo’). El círculo o la circunferencia del tiempo no se cierra nunca, y más bien sería la sección plana de una espiral de hélice, la cual estaría representada simbólicamente por la serpiente enroscada en torno y a lo largo del Árbol o Eje del Mundo (fig. 1), donde cada una de sus espiras estaría representando un ciclo temporal: desde el ciclo diario hasta los grandes ciclos cósmicos, ya que todos ellos son análogos y se corresponden entre sí. El Árbol o Eje del Mundo simboliza aquí el No-Tiempo, centro inmóvil y «eterno presente» que es el verdadero origen del tiempo cíclico, que gira y evoluciona en torno a dicho eje en movimientos helicoidales.

Fig. 1. Bastón de Esculapio

La idea de espiral continua y no de círculo cerrado para representar la verdadera naturaleza del tiempo cíclico nos la explica Proclo comentando un pasaje del Timeo de Platón:

El Tiempo celebrado como un dios encósmico, siendo inacabable, ilimitado, joven y viejo, en forma de espiral, y que, además de esto, tiene su ser en la Eternidad, permanece siempre el mismo y tiene un poder infinito (…). Él acoge en su seno a los seres que se mueven en círculo y a los que se mueven en línea recta. Tal es, en efecto, la naturaleza de la espiral, y es por ello que el Tiempo es celebrado por los Teúrgos como en forma de espiral.

Estas palabras nos recuerdan las de Federico González cuando habla precisamente del Ser del Tiempo (Simbolismo y Arte, cap. III), y de que éste efectivamente permanece siempre el mismo:

El tiempo no ha sucedido antes ni sucederá después porque siempre está sucediendo, constantemente es ahora [la cursiva es nuestra], y abarca la totalidad del espacio, donde se expresa de modo continuo como algo sobrenatural cargado de energías constructivas y destructoras representadas por númenes y cifras sagradas según puede observarse en sus calendarios.

Con estas últimas palabras, Federico González se está refiriendo en concreto a los calendarios mesoamericanos, aunque naturalmente se extienden al concepto mismo de calendario mantenido por todas las civilizaciones tradicionales. En efecto, el Tiempo es un absoluto continuo, un flujo que discurre incesantemente, y para poder comprenderlo y conocer sus «energías constructivas y destructoras» necesitamos estructurarlo en ciclos, inevitablemente ligados a las revoluciones y movimientos de los cuerpos celestes, incluida la Tierra, pues no olvidemos que el tiempo y el espacio constituyen un todo: la «unidad espacio-tiempo». El tiempo es la energía que mueve la rueda de la vida, es la vida misma, en la que es imprescindible el espacio para que pueda expresar las posibilidades creacionales que porta en sí mismo al nivel del plano de la manifestación corporal, que de esta manera puede verse como un símbolo de todo el conjunto de la Manifestación Universal. Heráclito describió el tiempo como un río cuyo cauce es siempre el mismo aunque sus aguas están en permanente cambio. Por eso no podemos bañarnos dos veces en las mismas aguas, en las aguas del río del tiempo y de la vida. En la Manifestación «todo fluye» y el cambio es lo único permanente.

Otra cosa es el origen de esa Manifestación (el Ser Único), como otra cosa es el origen del espacio, que es el punto, o del tiempo, que es la Eternidad, como antes hemos dicho y que no hay que confundir con la perpetuidad, que es en verdad la indefinitud del devenir temporal, lo que es el Kalpa en términos hindúes, o el Eón –o Aevum– y el Saeculum entre los griegos y romanos, al que consideraban una deidad (fig. 2), identificada muchas veces con Kronos. Lo mismo podemos decir de Zervan Akerene, tras cuya bendición Ahura Mazda creó el mundo según un antiguo mito iranio.

Fig.

2. Mosaico romano (detalle central). El dios Eón rodeado por el círculo zodiacal, y Tellus,

la Tierra.

Los niños representan a las cuatro estaciones.

Glyptothek, Munich.

La eternidad no fluye ni cambia, sino que permanece inmutable, como el inaprehensible presente, que no es ni pasado ni futuro sino que los contiene a ambos en un «instante» sin sucesión temporal alguna.

La «unión» del origen y el fin de un ciclo de manifestación no se produce en el tiempo, o sea está fuera del «círculo de rotación». Esa unión tiene lugar en el centro o eje del mundo, donde el límite espacio-temporal se encuentra con lo Ilimitado, con lo Infinito, y es absorbido en él. El centro del círculo temporal es el verdadero «paso al límite», el umbral hacia lo Ilimitado, si se nos permite la expresión.

Como expondremos a lo largo de este estudio, la doctrina de los ciclos nos enseña a conocer la naturaleza del tiempo como un elemento fundamental de la Manifestación Universal, pero su fin último es considerarlo como un símbolo de lo atemporal, del «centro del tiempo», donde según todas las cosmogonías reside inmutable la Deidad (fig. 3).

Fig.

3. La sacralización del tiempo. Cristo como deidad solar en el

centro del Zodíaco, e

nmarcado por las cuatro estaciones. Norte de

Italia, siglo XI

Como decía Platón el tiempo cíclico no es otra cosa que la imagen móvil de la Eternidad, es decir que ésta es el Arquetipo del Tiempo, su idea más Universal, por decirlo de alguna manera, aquella en la que es absorbido para ser transmutado en lo verdaderamente atemporal. Lo que sí hay en el tiempo cíclico, y por tanto en la Historia, son acontecimientos semejantes entre sí (aunque no iguales), los cuales reconocemos precisamente gracias a las leyes de las analogías y las correspondencias, base de la Ciencia Simbólica.

En todas las culturas antiguas se celebraban los ritos de fin de año como una renovación del tiempo, es decir que este, al finalizar su ciclo anual, no se cerraba otra vez sobre sí mismo, sino que en él se abría la posibilidad de empezar un nuevo ciclo, un año y un tiempo nuevos. Cada día y cada año es distinto, se renueva a sí mismo, como la serpiente que muda su piel periódicamente, o muerde su cola, tal la serpiente alquímica Ouroboros, que también es un símbolo de la rueda zodiacal, segmentada en 12 partes, o signos, de 30 grados cada uno, lo que da el total de 360 grados (12x30=360).[1]

El tiempo-serpiente que al finalizar su ciclo se devora a sí mismo es una imagen simbólica que también podemos apreciar en el solsticio de invierno, cuando el Sol parece hundirse efectivamente en la oscuridad de la noche cósmica al finalizar su ciclo anual, y diríamos efectivamente que ese «Sol», es decir ese tiempo «muere» ya que ha detenido su curso (solsticio = el «Sol se detiene») al finalizar su marcha por los 12 meses y sus correspondientes signos zodiacales. Como veremos más adelante (concretamente en el capítulo X) existe una relación de analogía y una identidad real entre el Sol y el tiempo cíclico.

Pero el año solar, o trópico, no tiene 360 días, sino 365, o sea que habría cinco días de diferencia, de ahí que no todos los meses tengan 30 días como los grados de la circunferencia o la rueda zodiacal, por lo que su medición se ha tenido que ir «ajustando» a los compases del ritmo temporal marcado por la Precesión de los Equinoccios y la llamada «nutación» (un componente de la Precesión), es decir por las interrelaciones entre la Tierra, el Sol y la Luna, cuyos movimientos «generan» el marco temporal donde se desarrolla la vida de los hombres, movimientos que naturalmente se producen en el espacio y son el resultado de esa interrelación, a la que hay que añadir la del resto de planetas y cuerpos celestes, pues estamos en un sistema, solar, zodiacal y polar, que interactúa conjunta y armoniosamente.

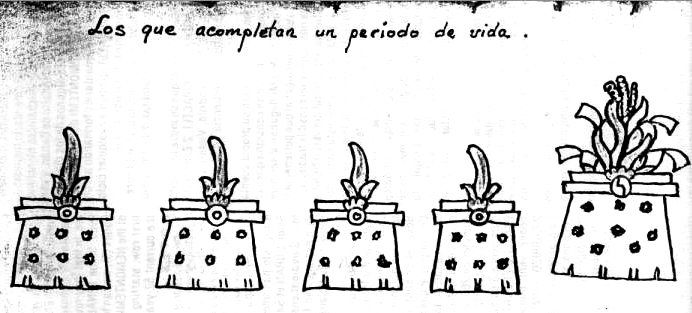

Para los mayas y los aztecas, esos cinco días de diferencia entre su calendario civil de 360 días y el año solar o trópico de 365 eran considerados como «nefastos» y recibían el nombre de nemontemi, los «días baldíos», abismales, que «se llenan de vacío» (fig. 4). Eran los días en que el mundo se sumergía en el caos y en la oscuridad precósmica, para volver a renacer nuevamente con el fuego del año nuevo. Ritualmente ese caos abismal era integrado en la concepción cosmogónica náhuatl.

Fig. 4. Los cinco días nemontemi. Códice Tovar.

Entre los egipcios, sin embargo, esos cinco días fueron creados por Thot (el dios civilizador e inventor del calendario, o sea el ordenador del tiempo), y se llamaban heru renpet «los que están por encima del año», es decir los que no están en el tiempo cíclico, por eso también recibían el nombre de mesut necheru «del nacimiento de los dioses», concretamente de cinco de ellos: Osiris, Isis, Horus, Neftis y Set. Se vive así de forma ritual el regreso al tiempo mítico, atemporal, teogónico, donde nacen los dioses a perpetuidad.

Volviendo nuevamente a los solsticios, añadiremos que durante ellos el tiempo «no existe», simbólicamente hablando, expresando así la idea de ese «instante atemporal» al que nos referíamos anteriormente. Al «detenerse el tiempo» también se detiene la Rueda del Mundo pues él es su impulsor, el que la pone en movimiento. Por eso mismo los solsticios de verano y de invierno, junto a los equinoccios de primavera y de otoño, que unidos entre sí conforman la cruz cósmica espacio-temporal, siempre han desempeñado un papel importante en los ritos de renovación y de regeneración del tiempo en todos los pueblos de la Tierra, incluidos naturalmente los ritos de iniciación a lo sagrado.

Entre los precolombinos se «enterraba» ritualmente el «tiempo viejo» cuando finalizaba el ciclo de 52 años (que era un siglo para ellos, cuando se producía el paso de las Pléyades por el cénit a medianoche, coincidiendo los dos calendarios en su punto de partida), tras lo cual se encendía el «fuego nuevo»,[2] simbolizando así la «atadura de los años» (xiuhmolpilli: ver p. 285 de El Simbolismo Precolombino), expresión muy sugerente pues nos da la imagen de que el tiempo continúa existiendo porque su fin se ha enlazado con su principio, pero a otro nivel, grado o estado del Ser Universal. En este sentido leemos en el himno órfico a Kronos:

poderoso Titán que devora todo y lo engendra de nuevo, tú que mantienes el indestructible vínculo según el orden ilimitado de Eón...

En efecto, esta concepción metafísica del tiempo constituye la esencia misma de su poder regenerador. En el momento en que un ciclo temporal (o una época histórica) se agota y concluye, simultáneamente nace y comienza otro, puesto que su fin coincide siempre con su principio, y siendo este principio esencialmente atemporal (como lo es también su final), el tiempo que se genera a continuación es siempre nuevo, con la plenitud de toda su potencia creadora intacta y renovada.

Por eso cada nuevo ciclo del tiempo reproduce la creación original (recordemos que Saturno-Cronos es el rey de la Edad de Oro), y de esta manera se ha vivido de forma ritual en todas las culturas conocidas. Así sea el ciclo de un año, o de un siglo, o de otros más extensos y que están en relación con los distintos ciclos, de los que la Precesión de los Equinoccios, o mejor su mitad, el «Gran Año» de 12.960, constituye su «medida prototípica». El tiempo detenido es el «instante atemporal», está «fuera del tiempo», reintegrado en el silencio primordial, hasta que, como afirma de nuevo Federico González en Simbolismo y Arte (cap. VII):

una imagen sonora irrumpa en la oscura y vacía noche de lo no formal, haciendo girar una vez más los ciclos que se reiteran a perpetuidad,

estructurando de nuevo la vida del cosmos y de los hombres.

Esa «imagen sonora» que irrumpe en el seno de la noche precósmica es la vibración del ritmo primordial, que es en realidad una primera polarización de la Unidad, que hace un «hueco» en sí misma para poder reflejarse en su Sabiduría y su Inteligencia, proceso ontológico que está simbolizado por los tres primeros números (la tríada primigenia), constituyendo los principios de todo lo creado, esto es: de la Cosmogonía Perenne. Aunque el tiempo no se puede explicar, como decía San Agustín cuando se le preguntaba por él, sin embargo, y como venimos diciendo, sí que se expresa a través del movimiento, y el primer movimiento de todos no es otro que el ritmo. De hecho la Ciclología constituye la ciencia de los ciclos y de los ritmos.

Todo movimiento contiene dentro de sí un ritmo, un impulso vital, que se expande y se contrae, como lo indica perfectamente el ritmo respiratorio y el cardíaco: ambos están íntimamente ligados a la vida tanto humana como cósmica, pues el cosmos, el universo, también respira y expira (se recrea y se destruye perennemente sin solución de continuidad) al ritmo de sus grandes ciclos, y tiene un corazón, el Corazón del Mundo, es decir su Ser, cuyos latidos se acompasan al ritmo del batir del corazón humano. En este sentido, una de las enseñanzas más importantes de la Ciclología (que es una forma de denominar a la Cosmogonía Perenne) es restablecer a través del conocimiento de los ciclos y los ritmos el orden armónico entre el macrocosmos y el microcosmos.

El ritmo es la clave secreta del orden y la armonía entre todos los planos de la creación, y está presente en el recitado de los textos sagrados, en la oración y la invocación de los Nombres divinos. Ritmo quiere decir cadencia, movimiento mesurado y regular. Esto se puede aplicar no sólo a la danza, a la música y al arte en general, sino también a los movimientos de los astros e igualmente a los de la Historia, con los que están imbricados.

Los ritmos de la Historia, articulados por los números cíclicos, se expresan a través del nacimiento y desarrollo de las culturas y las civilizaciones, y sus leyes son idénticas a las de la Harmonia Mundi, la mayor y más perfecta expresión del Arte del Gran Arquitecto Universal, un arte que los hombres han recogido observando y estudiando los ciclos y ritmos de esa Armonía, reflejándola en sus calendarios (modelos del cosmos), ya fuesen rituales o civiles, o en los dos a la vez como es el caso de los precolombinos, pues ambos están perfectamente armonizados y engranados entre sí (remitimos de nuevo al capítulo X).

Esas leyes de la Armonía Universal se conjugan en el Rito, que participa de ellas. Esta palabra tiene la misma raíz de ritmo y por cierto de arte. En efecto, el rito, el gesto ritual (que puede ser tanto exterior como interior), es un ritmo mesurado, una cadencia armónica, cuya reiteración nos indica que se trata de un «movimiento circular» y que actúa a la manera de encuadre donde se expresan todas las posibilidades contenidas en el mismo, pues no olvidemos que el rito es el símbolo o idea-fuerza en acción. El tiempo (en el sentido del kâla hindú o Gran Tiempo) es también ese «encuadre» que permite el desarrollo de todas las posibilidades de manifestación.

Podríamos entonces decir que el tiempo permite el paso de lo no-manifestado a lo manifestado, e inversamente de lo manifestado a lo no-manifestado mediante el conocimiento de su sacralidad, que incluye el de sus grandes ciclos y ritmos cósmicos, caracterizados por un «movimiento» cada vez más lentificado, constatando y vivenciando ese permanente «ahora» al que se refería Federico González en la cita anterior correspondiente al capítulo III de Simbolismo y Arte, en donde también dice lo siguiente en relación con el ser del tiempo:

Las sociedades que crearon los calendarios, y de las que heredamos el nuestro, comprendían el tiempo como recurrente, y sobre todo, como constituyendo parte esencial de la misma Creación Universal (macrocosmos), es decir, como integrando el ser del hombre (microcosmos), y por lo tanto como algo que no está fuera y puede ser objetivamente enunciado o medido, como una categoría del ser, sino el Ser mismo, el En Sí Mismo, en toda la potencia universal contenida en la propia idea del Tiempo como símbolo móvil de lo Eterno e Inmóvil; de lo cual da cuenta el milagro original de la Memoria y las correspondencias que guardan los seres, las cosas y los sucesos en general, los que los hace distintos y significativos y por ello también interdependientes y no excluyentes. Para una visión tradicional, el Tiempo es el soplo vital, el Gran Cohesionador de lo creado, y es absolutamente natural que su expresión gráfica sea la de una circunferencia, que al limitar un espacio configura un círculo, una primera figura plana, tanto de un espacio original, como del ciclo en que es vivido, o revivificado, por la acción espontánea del tiempo, generador permanente del movimiento y las leyes que lo rigen y en total correspondencia, como no podía dejar de estarlo, con sus propios orígenes, con su razón de ser; con el Ser del Tiempo como supuesto de todo lo creado.[3]

Acerca de esto, Proclo nos recuerda que el Tiempo, Kronos, tiene una etimología que lo relaciona con Koreia, «danza circular». Y asimismo con Kro-nous, el «Intelecto que danza en círculo», porque, añade Proclo:

El Tiempo, estando a la vez en reposo y danzando –en reposo por una parte de él mismo y danzando por otra– tiene por mitad Intelecto y por otra mitad cosa que danza. (…) Si el Tiempo es ‘Intelecto que danza’, él danza permaneciendo inmóvil, y es por esto que sus giros son infinitos y por lo que ellos vuelven a su punto de partida.

Así, es por el ritmo que ese «instante atemporal», «inmovilidad» o «reposo» se transforma en un «intervalo continuo», o en una «progresión discontinua» dicho en términos matemáticos, es decir que el tiempo adquiere una danza, una cadencia, y es esta cadencia la que permite su transcurrir perenne estructurado en ciclos, desde los más grandes a los más pequeños, y viceversa. El tiempo está ritmado por el número inteligible, es decir por el número en tanto que expresión del Intelecto divino.[4]

Vemos que tanto en su etimología como en sus propias cualidades intrínsecas el ritmo y el rito se vinculan a su vez con el número, que en griego se denomina arithmós, de ahí aritmética, una de las siete artes y ciencias liberales, precisamente aquella que está relacionada con el Sol, como centro y ordenador de todo su sistema o mundo.[5]

Pero el número es también simetría, y desde luego relación y proporción. Por eso mismo, lo que es ritmo en el tiempo es proporción en el espacio. Y quien dice proporción, dice analogía y correspondencia entre las partes de un todo, que en este caso lo conforman los ciclos de cada una de las culturas y las civilizaciones como antes hemos dicho, pero que, en otra magnitud espacio-temporal, ese todo sería la propia Historia Universal, comprendida a su vez dentro del ciclo del Manvantara, como este está comprendido en el Kalpa, el gran ciclo de ciclos.

Es gracias a la progresión ritmada del tiempo que las formas nacen y se desarrollan siguiendo un ritmo que espacialmente adquiere la forma de espiral en sus distintas expresiones y «proporciones áureas», como es fácil comprobar en multitud de manifestaciones del arte sagrado y de la propia naturaleza, desde las formas de muchas galaxias hasta el ADN, la caracola, los vegetales, etc. Dichas formas devienen así símbolos donde se refleja la naturaleza rítmica del tiempo. Por otro lado, es innegable que la espiral también está asociada con el sonido (el verbo) y su recepción, como lo indica perfectamente la forma de la oreja humana y ciertas partes anatómicas del oído interno.

Por eso puede hablarse de la Historia, que es «la ciencia del tiempo», como si se tratara de una morfología, de un organismo vivo que se desarrolla con las constantes armónicas de un ritmo determinado y bajo la influencia de los arquetipos celestes, simbolizados por los planetas, las constelaciones y signos zodiacales. Los cuerpos donde toma forma ese organismo son las culturas y las civilizaciones, cada una de las cuales expresa a su manera y a escala del hombre un mismo modelo universal, que es el Cosmos en su constante recreación. En esta misma proporción es obvio que las células de ese cuerpo somos los seres humanos, que para estar «acordes» con ese gran cuerpo de la Harmonia Mundi hemos de tomar conciencia de que formamos parte de una Tradición cultural que tiene raíces sagradas, y a través de ella poder participar de las Ideas y los Arquetipos eternos.

Todo esto nos ilustra acerca de determinados módulos cíclicos que guardan una proporción y medida, entre sí y con el propio ser humano,[6] y por lo tanto con «su tiempo» (su historia) y «su espacio» (la geografía, donde esa historia se desarrolla) en correspondencia con el cosmos en que vive, es decir con su escala dentro del orden o enmarque universal. Traemos aquí nuevamente la voz de Federico González, quien en el cap. VII de El Simbolismo de la Rueda nos dice lo siguiente:

Para la tradición hindú, el kalpa es la medida o módulo de tiempo, equiparable en otro orden al módulo espacial del sistema solar. Este kalpa supone todo nuestro mundo, y es donde se da propiamente el estado humano –expresado en los distintos manvántaras por las formas correspondientes a las diferentes posiciones de los planetas y estrellas, y sus correlativas mudanzas en la fisonomía de la Tierra–, que es un estado del Ser universal, signado por el tiempo y el orden sucesivo, que caracterizan precisamente a nuestro mundo y su desarrollo.

Retengamos estas palabras acerca de las correspondencias entre estos módulos, el temporal del Kalpa y el espacial del Sistema Solar, pues ya veremos cómo ambos confluyen en el movimiento de la Precesión de los Equinoccios, fenómeno astronómico que podemos considerar como

el operador fundamental del cosmos, en el que los antiguos cifraron el control de la actividad celeste y terrestre.[7]

Por lo que llevamos dicho hasta aquí podemos deducir que el tiempo, instrumento de los dioses y en sí mismo bendecido por el Intelecto divino, no es únicamente el «marco» que permite el desarrollo ordenado y armónico de la Vida universal, sino también el motor que la impulsa. Dicen a este respecto los Vedas hindúes que

El tiempo es el que todo lo mueve, es el gran progenitor, gran caballo, que lleva el carro de ruedas del universo. Las siete estaciones son sus ruedas. La inmortalidad su eje. Kala, el tiempo, da forma a toda la manifestación. (Atharva Veda XIX, 53).

Se hace evidente que esas «siete estaciones» aluden a los planetas que, como dice Platón en el Timeo (38 b),

han nacido para definir los números del Tiempo y para garantizar su conservación.

Por otro lado, ese «carro de ruedas del universo» se refiere claramente al Sol, simbólicamente descrito en muchas tradiciones como un carro, el «carro solar», y el hecho de vincularlo con el Gran Tiempo no hace sino subrayar el papel del Sol como numen generador del tiempo y del espacio de su propio sistema, circundado por el anillo de las constelaciones zodiacales contenidas en el firmamento de las Estrellas Fijas.

En esos mismos textos védicos se habla del año como el «cuerpo del Sol», y hemos de recordar que entre los antiguos mayas la palabra kinh significaba por igual Sol, día y tiempo, lo que está en conformidad con lo que dice nuevamente Platón en el Timeo (38 C) cuando afirma que es el curso del Sol, y no otra cosa, lo que crea el tiempo, es decir que es gracias a ese curso, y sus ritmos, que el tiempo puede ser medido y por lo tanto ordenado para nosotros. Asimismo, es un hecho señalado por muchas tradiciones que el espacio también es «medido», y por lo tanto generado, por los «rayos solares», y es ésta una manera de relacionar el tiempo y el espacio, teniendo en ambos casos al Sol como protagonista principal.

En efecto, es el «movimiento» del «carro solar» recorriendo la línea de la eclíptica el que «mide» el día y por extensión el año y los ciclos más amplios, como las Eras Zodiacales, que en realidad constituyen fragmentos del ciclo mayor de la Precesión equinoccial, que tiene también como protagonista al Sol pero de una manera diferente a cuando ese protagonismo se limita a sus relaciones con el ciclo diario y anual. Hablamos del «Sol hiperbóreo», el que «mide» las pautas rítmicas del tiempo de las civilizaciones en relación con la Estrella Polar que de época en época viene determinada por el movimiento de la Precesión de los Equinoccios.

NOTAS

[1] Ver a este respecto el capítulo XXV: «El Árbol y la Serpiente» de El Simbolismo de la Cruz, de René Guénon.

[2] Los palos con que se encendía el «fuego nuevo» se denominaban mamalhuaztli, en referencia a las tres estrellas de la cabeza de Tauro, constelación en la que se encuentran precisamente las Pléyades.

[3] Asimismo no debemos olvidarnos de otra obra fundamental: El Tiempo y la Eternidad, de Ananda K. Coomaraswamy, que aborda el tema a través de las tradiciones hindú, budista, griega, cristiana e islámica.

[4] Sería muy interesante investigar con más amplitud la relación de las tres tríadas de divinidades superiores de Proclo y la naturaleza «novenaria» y circular (cíclica) del Tiempo, como si éste tuviera su arquetipo precisamente en esas tríadas que conforman nueve entidades divinas como «partes» constitutivas del Dios Único, que sin embargo es «sin partes». Dionisio Areopagita habla de dichas tríadas como las jerarquías celestes más altas: en primer lugar los Serafines, los Querubines y los Tronos, que «danzan en círculo» alrededor del Punto luminoso de la Esencia. De esta tríada emana otra en el mundo inmediatamente inferior, que es el Cielo de las estrellas fijas; y de éste al siguiente, el mundo planetario y sublunar. Es como si el Tiempo, con sus ciclos indefinidos, y desde los más pequeños hasta los más grandes, fuera realmente el mensajero, o el vehículo, que trae al Mundo todas esas energías en los distintos planos de su manifestación, es decir el que permite que la manifestación sea posible, como hemos sugerido antes. Tal vez a esto se refiere también Federico González cuando, en ese mismo capítulo III de Simbolismo y Arte, habla del Tiempo como una expresión del Amor divino.

[5] En Las Veladas de San Petersburgo (tomo II) José de Maistre, hablando precisamente del número, nos dice lo siguiente: «Dios nos ha dado el número, y se nos manifiesta por el número, así como por el número se acredita el hombre a su semejante. Quitad el número, y quitareis al mismo tiempo las artes, las ciencias, la palabra, y por consiguiente la inteligencia. Volvedle, y aparecerán con él sus dos hijas celestiales, la armonía y la hermosura: el grito se convertirá en canto, el estrépito en música, el salto en baile, la fuerza en dinámica, y los rasgos o facciones en figuras».

[6] El hombre lleva incorporadas en su propio cuerpo esas proporciones armónicas, de ahí que las primeras medidas de longitud (las pulgadas, los pies, los pasos, los codos) se extrajeran del cuerpo humano, considerado un templo-cosmos hecho a imagen y semejanza del macrocosmos.

[7] Giorgio de Santillana y Hertha von Dechend: El Molino de Hamlet. Los orígenes del conocimiento humano y su transmisión a través del mito.