FRANCISCO ARIZA

LOS CICLOS CÓSMICOS

En la Historia y la Geografía

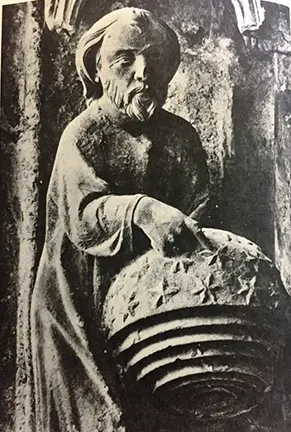

Fig.

5. El Gran Arquitecto creando las estrellas,

fondo de la editorial

Karl Alber, Alemania.

CAPÍTULO

II

LOS CICLOS CÓSMICOS

Como hemos señalado en el capítulo anterior la doctrina tradicional de los ciclos, o Ciclología, constituye una ciencia conocida desde la más remota antigüedad, y de la que hoy en día apenas nada se sabe, aunque esto no signifique que haya dejado de existir el objeto al que ella se refiere, que no es otro que el tiempo y los periodos de su manifestación, los que determinan el proceso histórico de las civilizaciones y las culturas humanas en íntima relación con la geografía. La Ciclología nos ofrece una extraordinaria oportunidad de conocer la estructura viva del cosmos, de su arquitectura sutil, considerada como un mandala o un Todo perfectamente ensamblado cuya forma, nacida de un Centro Arquetípico, es la expresión de las armoniosas proporciones entre sus diferentes partes, o ciclos.

Recordemos que la naturaleza del tiempo no es en modo alguno lineal como hoy en día se la considera habitualmente. En verdad la concepción lineal del tiempo, y su representación por medio de una línea recta, es exclusiva del hombre moderno, que parte de la hipótesis errónea de un tiempo cuantitativo, de un continuo indefinido que transcurre de manera uniforme ignorando los elementos cualitativos que en verdad lo componen, siendo uno de los más importantes el de su periódica y perenne regeneración. Por consiguiente, más exacta sería su representación por medio de un círculo, que es como siempre se ha figurado en realidad al tiempo en todos los pueblos tradicionales.

La palabra ciclo proviene del griego kyklos, que precisamente quiere decir círculo, y por extensión «movimiento circular», que incluye también una cadencia rítmica, como la que describen todos los cuerpos celestes en sus revoluciones periódicas, comprendidos los movimientos de rotación y de traslación de la Tierra, el primero originando la alternancia de los días y las noches (al girar sobre sí misma), y el segundo el ciclo anual (al girar en torno al Sol), con sus estaciones de invierno, primavera, verano y otoño, las cuales están en correspondencia con los cuatro puntos cardinales: norte, este, sur y oeste, respectivamente. Recordando lo dicho en el capítulo anterior, esa noción de ritmo aplicada a la medición del tiempo conduce necesariamente a la de número, como lo indica muy bien la palabra igualmente griega arithmós, que quiere decir medida además de número; de ahí aritmética, la ciencia de los números. En efecto, la observación de las revoluciones astrales permitió desde muy antiguo establecer las primeras pautas y medidas del tiempo, desde las más sencillas (el día, el mes, el año y el siglo) hasta las más complejas, como es el caso de la Precesión de los Equinoccios, que se refieren a medidas de tiempo mucho más extensas, como los ciclos cósmicos.

Por otro lado, ya sabemos que entre todos los ciclos existen rigurosas correspondencias y analogías, es decir proporciones y relaciones mutuas, de tal manera que un ciclo pequeño reproduce las mismas fases de un ciclo más grande, y viceversa. Esto se aprecia particularmente en el ciclo del año, al que podemos considerar como un modelo en escala de los grandes ciclos cósmicos. De hecho la expresión «Gran Año», empleada por muchas culturas antiguas, como la griega o la caldea, alude precisamente a uno de esos ciclos, concretamente al que hace referencia a la Precesión de los Equinoccios (25.920 años), y más exactamente a su mitad, o sea 12.960 años, y que supone una medida fundamental para conocer la duración del ciclo completo de la humanidad, el Manvantara, que según los datos tradicionales es de 64.800 años.

Asimismo, señalamos en el anterior capítulo que todos los números cíclicos están vinculados a la división geométrica del círculo, como se advierte por ejemplo en la rueda zodiacal. Esta rueda es imaginaria, y supone la división en doce partes iguales de la línea de la eclíptica, trazada por el recorrido aparente que el Sol cumple anualmente alrededor de la Tierra, aunque es ésta como sabemos la que se mueve en torno al Sol. Cada una de esas doce partes tiene 30º, lo que da el total de 360º (= 12 x 30), que son los de la circunferencia misma. Cada grado de esa circunferencia comprende 72 años de la Precesión (72 x 360 = 25.920 años), y entonces 30 de esos grados comprenden una «Era Zodiacal», es decir 2.160 años (30 x 72 = 2.160). Hablando del ciclo de 2.160 años diremos que este es llamado «Gran Mes» en algunas tradiciones, pues el Sol en su recorrido precesional tarda justamente 2.160 años en recorrer un signo zodiacal, atravesando también las doce constelaciones, que llevan los mismos nombres que los signos. Es el recorrido por estos signos el que determina estas eras, a las que siempre se ha concedido una gran importancia al considerárselas como «ciclos de civilización».

Precisamente la rueda zodiacal es considerada como el «reloj cósmico» por excelencia, de ahí que sea sobre todo un símbolo y una idea-fuerza. En efecto, ella regula, ordena y hace inteligible para el hombre, la recurrencia periódica del acontecer cíclico, al traducirlo cronológicamente con medidas exactas de tiempo, ya se trate del año o de la Precesión de los Equinoccios, expresando así a nivel sensible el orden invariable de las leyes sutiles que gobiernan la «máquina del mundo». Este fenómeno astronómico de la Precesión es el resultado de un tercer movimiento de la Tierra distinto al de rotación y de traslación, el cual es ocasionado por las diferentes atracciones gravitacionales que ejercen el Sol, la Luna y los planetas sobre la banda ecuatorial terrestre. Pero de la Precesión de los Equinoccios y las Eras Zodiacales hablaremos más extensamente en otros capítulos.

En términos generales todo ciclo representa el proceso de desarrollo de un estado cualquiera de manifestación, ya se trate del estado de un ser o de un mundo, y en el caso de la historia humana, del proceso de sus culturas y civilizaciones sometidas, en su realidad horizontal, a las leyes inexorables de los ritmos y ciclos cósmicos. Hemos dicho anteriormente que esa historia, desde su principio hasta su fin, está comprendida dentro del Manvantara, el cual se divide en cuatro edades o periodos, siguiendo así el modelo cuaternario de todo ciclo. Pero a su vez, y ampliando lo que ya dijimos, el Manvantara está comprendido dentro de un ciclo más grande, el Kalpa, el cual representa el desarrollo completo de un mundo, o universo. No existe, a escala humana, un ciclo más extenso que el Kalpa, o sea que este no puede estar comprendido dentro de un ciclo mayor. Un Kalpa contiene catorce Manvantaras, divididos en dos series septenarias. Según la tradición hindú nuestro Manvantara actual es precisamente el último de la primera serie, y todavía faltarían siete más para que el actual Kalpa se extinga, produciéndose lo que se llama un Pralaya, o sea la «disolución» o reabsorción del tiempo cósmico en el seno de Brahmâ, el dios creador.

Se dice que un Pralaya dura tanto como un Kalpa, y si este es un día de Brahmâ, un Pralaya es una noche. Pero tras esa noche, un nuevo Kalpa nace, y a este Kalpa sucede otro, y todo el conjunto de Kalpas constituye el desarrollo íntegro de la Existencia universal, dando lugar a la «cadena de los mundos», compuesta de 360 Kalpas, o un «año de Brahmâ». La vida de Brahmâ es de 100 de esos años, finalizados los cuales acaece un Mahapralaya, la «gran disolución» de toda esa Existencia en su Principio increado. Pero cuando un Brahmâ se acuesta, otro se levanta, y así ad infinitum, o sea que es la expresión del tiempo indefinido, que está fuera de cualquier «medición» temporal y espacial que tenga algún sentido a escala humana, y es por esto precisamente que un texto hindú pregunta: «¿Tendrás la presunción de contarlos?».

Ante la perspectiva de la inmensidad de un tiempo que se agota y renace indefinidamente, no tenemos más remedio que relativizar nuestro propio tiempo particular e individual, que se nos revela como totalmente ilusorio y evanescente ante la asombrosa realidad de los grandes ciclos cósmicos. Pero no podemos sustituir una ilusión por otra ilusión, pues en el fondo de lo que se trata es de concebir que más allá de ese encadenamiento sin fin, de esa perpetuidad cíclica, existe una realidad inmutable: el dominio del Ser y los principios eternos, no sujetos al cambio y al devenir. Lo que queremos decir es que el conocimiento de la verdadera naturaleza del tiempo cíclico se ha de convertir en un soporte simbólico significativo que nos permita acceder a esa realidad, dado que nada de lo que se manifiesta tiene su fin en sí mismo, sino que es tan sólo el reflejo de las causas que permiten el desarrollo de su existencia dentro de un enmarque inteligente e inteligible, y que no es otro que el propio cosmos. En este sentido, un componente esencial de todas las cosmogonías tradicionales es el tiempo mítico, que en verdad es un no-tiempo al referirse siempre a los orígenes anteriores al tiempo, pues como ha dicho René Guénon también existen comienzos intemporales. A ellos aluden constantemente todos los mitos creacionales, que se constituyen en un centro o eje fijo en torno al cual se ordena y desarrolla la vida y la cultura de una civilización tradicional. El tiempo mítico es el tiempo sagrado, el tiempo real y verdadero, aquel en el que los dioses hablan a los hombres y les revelan lo esencial, lo que han de saber para que su existencia, es decir su propia historia y realidad personal, signifique algo más que una anécdota en el inmenso océano de lo creado, en constante devenir.

En su libro Mitos y Símbolos de la India[8] el historiador Heinrich Zimmer recoge un relato hindú donde se cuenta una de esas historias ejemplares que permiten la ruptura del tiempo reincidente y la posibilidad de actualizar aquí y ahora ese tiempo mítico y sagrado, que siempre «es» y no cambia nunca. Se trata de las aventuras acaecidas a Indra, el rey de los dioses, el cual siente un orgullo desmedido tras vencer al dragón Vrtra, que representa el caos primigenio anterior al orden cósmico. Para celebrar su victoria, Indra manda al dios arquitecto Visvakarman construir el más bello palacio jamás visto. Pero Indra nunca se siente satisfecho, lo que acaba con la paciencia de Visvakarman, quien se queja a Brahma, el cual promete interceder en su ayuda ante Visnú, el dios conservador. Visnú acepta, y tras transformarse en un niño harapiento visita a Indra en su palacio, dispuesto a sanarlo de su orgullo y devolverlo a la realidad. Sin revelarle su identidad, Visnú le habla de los innumerables Indras que hasta ese momento han poblado los innumerables universos, cada uno con sus indefinidos Manvantaras y Kalpas, es decir le muestra la naturaleza del tiempo cíclico, que siempre cambia y nunca «es». En un momento dado aparece en el palacio una procesión de hormigas, y ante esa visión Visnú suelta una gran carcajada. Cada una de esas hormigas fue en su momento un Indra, dice Visnú. En virtud de sus acciones pasadas cada una de esas hormigas ascendió al rango de rey de los dioses, pero ahora, tras multitud de transmigraciones cada uno se ha convertido otra vez en hormiga. Indra comprende entonces el error de su vanidad y orgullo, recompensa abundantemente a Visvakarman y renuncia a agrandar su palacio.

En Imágenes y Símbolos[9] Mircea Eliade resume el texto de Zimmer y reflexiona posteriormente sobre su contenido. En este mito, señala Eliade, Indra recibe de Visnú una historia verdadera:

La verdadera historia de la creación y destrucción eterna de los mundos, al lado de la cual su propia historia, las aventuras heroicas sin fin que culminan en la victoria sobre Vrtra parecen ser, en efecto, ‘historias falsas’, es decir carentes de significación trascendente. La historia verdadera le revela el Gran Tiempo, el tiempo mítico, que es la verdadera fuente de todo ser y de todo acontecimiento cósmico. Porque puede superar su ‘situación’ condicionada históricamente, y porque logra romper el velo ilusorio creado por el tiempo profano, es decir, por su propia ‘historia’, Indra sana de su orgullo y su ignorancia; en términos cristianos, se ‘salva’. Y esta función redentora del mito no sólo vale para Indra, sino también para cada uno de los humanos que oyen su aventura. Trascender el tiempo profano, encontrar el Gran Tiempo mítico, equivale a una revelación de la realidad última. Realidad estrictamente metafísica, a la que no puede llegarse sino a través de los símbolos y los mitos.

En la perspectiva del Gran Tiempo, continúa Eliade, toda existencia es precaria, evanescente, ilusoria. Consideradas sobre el plano de los ciclos y ritmos cósmicos mayores, sobre el plano de los Kalpas y los Manvantaras, resultan efímeras, y en cierto modo irreales, no sólo la existencia humana y la historia en sí misma –con todos los Imperios, Dinastías, Revoluciones y contra-revoluciones sin fin–, sino que también el Universo mismo se vacía de realidad porque los Universos nacen continuamente de los innumerables poros del cuerpo de Vishnu, y desaparecen como una pompa de aire que estalla en la superficie de las aguas. La existencia en el tiempo, ontológicamente es una inexistencia, una irrealidad. Esta mesa es irreal no porque no exista en el sentido propio del término, porque fuera una ilusión de nuestros sentidos, ya que no es una ilusión: existe en este preciso momento; esta mesa es ilusoria porque ya no existirá dentro de 10.000 ó de 100.000 años. El mundo histórico, las sociedades y civilizaciones construidas penosamente por el esfuerzo de millares de generaciones, todo eso es ilusorio, porque en el plano de los ritmos cósmicos, el mundo histórico dura el espacio de un instante.

En la inmensidad de los grandes ciclos, el tiempo de una vida particular es, en efecto, insignificante. Y sin embargo reconocer este hecho es situar precisamente esa vida en su auténtica dimensión y en el lugar que le corresponde dentro del concierto de la existencia cósmica, pues como dice finalmente Eliade,

lo importante no es siempre renunciar a la situación histórica, esforzándose en vano por alcanzar el Ser universal, sino conservar constantemente en el espíritu las perspectivas del Gran Tiempo, mientras en el tiempo histórico se continúa realizando el propio deber.[10]

En el marco de una cultura arcaica y tradicional ese deber consiste esencialmente en el cumplimiento inmutable por parte del ser humano «de lo que fue hecho en el origen», es decir en vivenciar y actualizar en el tiempo histórico (mediante su ritualización periódica) la realidad sagrada manifestada en el relato mítico, realidad expresada también a través de los códigos simbólicos (igualmente revelados) como vehículos sensibles que son de las ideas y los principios universales.[11] Es de esta manera como la historia, y la existencia humana, adquieren un sentido superior y trascendente, viviendo de acuerdo a esa enseñanza y teniendo la conciencia permanente del «Centro del Mundo» y su conexión constante con él mediante la comprensión de lo revelado por los mitos y los códigos simbólicos, que, en efecto, articulan y estructuran todas las manifestaciones de una cultura tradicional (su arte, su ciencia, su filosofía, su cosmogonía y su metafísica), ya sea en las más primitivas y arcaicas como en las grandes civilizaciones históricas.

En palabras de Guénon, ese «Centro del Mundo» (que es simultáneamente el «centro del tiempo» y el «centro del espacio») es atravesado por el sûtrâtmâ o «hilo de Âtmâ», es decir por el Gran Espíritu, y constituye el eje vertical o «hálito sutil» que sostiene a los mundos y a todos los seres manifestados, a los que hace subsistir y sin el cual no podrían tener realidad alguna ni existir en ningún modo. Y a continuación añade:

Cada mundo, o cada estado de existencia, puede representarse por una esfera que el hilo atraviesa diametralmente, de modo de constituir el eje que une los dos polos de la esfera; se ve así que el eje de este mundo (o de cualquier ciclo de manifestación) no es, propiamente hablando, sino un segmento del eje mismo de la manifestación universal, y de este modo se establece la continuidad efectiva de todos los estados incluidos en esa manifestación.[12]

Fig.

6. El Rey Dhruva se convierte en la Estrella Polar, pintura pahari de Manaku de Guler,

c. 1740, fragmento. Serie del Bhagavata

Purana. (Niyogi Books). Las dos huellas de pies que aparecen arriba

a la derecha pueden hacer referencia a los estados superiores.

NOTAS

[8] Ed. Siruela. Madrid, 1995.

[9] Cap. II.

[10] Esto es una forma de vivir la síntesis entre la contemplación y la acción, que no tienen por qué oponerse, como no se oponen el centro y la circunferencia, sino que son complementarios, ] si bien la contemplación es siempre superior a la acción.s

[11] Los símbolos son los intermediarios entre el mundo del devenir y la realidad inmutable de las ideas, y por tanto constituyen el lenguaje cifrado con que los dioses se comunican con los hombres, y recíprocamente los hombres con los dioses cuando ellos encarnan verdaderamente, es decir hacen efectivo en sí mismos, lo revelado por el símbolo. De ahí el carácter sagrado de éste y el por qué siempre ha sido el medio de expresión de la Ciencia Sagrada.

[12] «La cadena de los mundos», en Símbolos Fundamentales de la Ciencia Sagrada.