FRANCISCO ARIZA

EL SIMBOLISMO DE LA HISTORIA

Una perspectiva hermética de la Tradición de Occidente

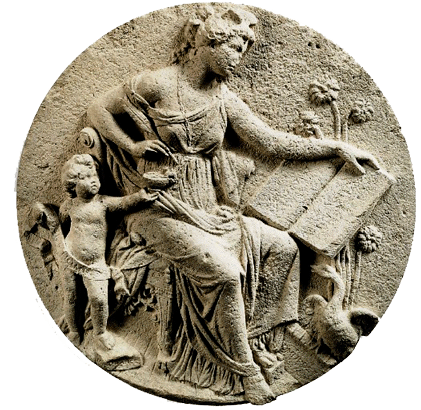

Clío, Musa de la Historia.

Londres, 1770

Dedicamos este libro a la memoria de Federico González

Frías

y René Guénon.

El autor agradece igualmente a su esposa, Mª Ángeles Díaz, la colaboración que en todo momento le ha prestado para la edición de estos textos.

PRIMERA PARTE

IDEAS GENERALES SOBRE

LA METAFÍSICA DE LA HISTORIA

CAPÍTULO I

EL SIMBOLISMO DE LA HISTORIA

Tratar sobre la Historia es el propósito principal de este libro. Y queremos hacerlo desde la perspectiva que nos brindan las fecundas enseñanzas de la Filosofía Perenne o Tradición Unánime, pues creemos que es gracias a esas enseñanzas, y al pensamiento que las genera y ordena, que puede comprenderse lo esencial de aquello que se ha dado en llamar el «sentido de la Historia», estrechamente vinculado con el tiempo y su devenir cíclico, realidad que no excluye desde luego que ese sentido y ese devenir estén dotados además de otra significación mucho más profunda, de carácter supratemporal y suprahistórico, siendo este sentido precisamente el que nos interesa destacar por encima de cualquier otro al ser el más central. Como iremos viendo, es ese carácter el que nos dará la perspectiva lo suficientemente amplia para entender que los propios acontecimientos históricos tienen un valor eminentemente simbólico, es decir que expresan una «realidad otra» oculta en ellos mismos, y que es ese valor intangible el que constituye su auténtica razón de ser, hasta el punto de que sin él perderían completamente esa significación para aparecer como meros datos reducidos a la categoría de simple anécdota sin la mayor trascendencia, y en consecuencia ese «sentido histórico» quedaría reducido a sus aspectos más insignificantes.

Es evidente pues que cualquier investigación en profundidad que se lleve a cabo sobre cuanto acontece en la Historia, y también en la Geografía con la que se encuentra indisolublemente unida, siempre debería primar el punto de vista metafísico, entre otras razones porque siendo el más elevado, pues se refiere a los principios universales, integra dentro de sí a todos los demás (como el uno contiene en potencia a todos los números, o el punto a la totalidad del espacio, que surge de su irradiación), lo cual es propio de toda enseñanza donde, como es el caso, el Símbolo y su didáctica despertadora constituyen el soporte y el vehículo principal de conocimiento, o de autoconocimiento, pues siempre se es aquello que se conoce. Además, ese punto de vista de carácter axial, como si del «hilo de Ariadna» se tratara, nos ayudará a no perdernos en la multiplicidad de los acontecimientos que inevitablemente aparecen cuando se aborda cualquier época histórica, con las culturas y civilizaciones que se dan en ella; y lo que es más importante, nos hará conocer, o reconocer, las «ideas-fuerza» emanadas precisamente de esos principios, las que, expresadas como pautas y modelos de la Inteligencia Universal, han tejido la trama y la urdimbre de todo proceso histórico, es decir la estructura visible e invisible del mismo, y que inevitablemente forman parte integrante de un conjunto mucho más amplio, cual es el mismo Cosmos u Orden Universal. Si el fundamento y la causa del mundo visible es el mundo invisible, o inteligible en el sentido como lo entiende Platón, nada existe en el plano de la Historia que no tenga su origen y raíz última en una idea de orden superior. L4 verdadera Historia es Arquetípica, y de ella deriva la Historia humana, indisociable de la Historia Universal, expresándose en todas las dimensiones del tiempo y del espacio.

La Historia, como la Geografía y por supuesto la Cultura, constituye un organismo cuyo sentido se aclara, o adquiere un «enfoque» más amplio, cuando relacionamos sus acontecimientos con las leyes y principios que gobiernan el Cosmos, pues nada está fuera de su contexto universal. Por ello, sólo conociendo la naturaleza de esas ideas-fuerza, que son los mismos dioses o númenes en acción (los «hados culpables del destino histórico»)[1], se estará en disposición de comprender a su vez las corrientes profundas que intervienen en el proceso de gestación y desarrollo de los grandes movimientos históricos, aquellos en los que surgen las culturas y las civilizaciones como expresiones actualizadas, en cada una de las épocas, de las posibilidades contenidas en el Ser Universal, en la Unidad primordial, y esas posibilidades no son otras que las ideas arquetípicas de las que deriva la esencia de todas las cosas manifestadas, encadenándose unas con otras al vaivén que marcan los grandes ciclos y ritmos cósmicos, y cuyas estructuras fundamentales reproducen, a escala humana, las de la Cosmogonía Perenne, siempre viva y actual.

La Historia, en sentido amplio, es entonces el desarrollo articulado de los ciclos del tiempo en relación con el acontecer humano. A su vez estos ciclos temporales manifiestan o expresan los momentos de la vida de ese Ser Universal, que por eso mismo se haya inmanente en su propia creación. Dicho de otra manera, la Historia, cuando verdaderamente se quiere destacar en ella esa didáctica a la que hacíamos referencia, es siempre la Historia de las Ideas en acción en el mundo, y lo configuran en la medida en que son estas las que al cristalizar en el tiempo y el espacio han dado forma a las culturas y las civilizaciones, y no sólo la forma sino lo que es más importante: su ser y su identidad. De ahí que en el fondo una Metafísica de la Historia sea inseparable de una Filosofía de la Historia, término acuñado en el siglo XVIII al calor de la Ilustración, pero que para nosotros, lejos de cualquier veleidad especulativa y racionalista, tiene un sentido muy concreto ligado precisamente al significado verdadero de la palabra Filosofía: «amor a la Sabiduría»; y cuando ese «amor» por saber, o conocer, se aplica a la Historia esta aparece entonces realmente como el encuadre espacio-temporal donde se despliega la voz perenne de la Diosa Sofía, vehiculada y transmitida a través de las Ideas emanadas de ella misma, y que el ser humano «escucha» en los pliegues más íntimos de su alma.

Fue Dios mismo el que me concedió el conocimiento verdadero de cuanto existe, la estructura del orden cósmico y las propiedades de los elementos. Me hizo conocer el principio, el fin y el medio de los tiempos, los cambios de los solsticios y de las estaciones, el transcurrir de los años y las posiciones de los astros, la naturaleza de los animales y el instinto de las fieras, el poder de los espíritus y los pensamientos de los hombres, la variedad de las plantas y las virtudes de sus raíces. Conocí lo secreto y lo que se ve porque me lo enseñó la Sabiduría, artífice de todas las cosas.[2]

Contemplada de esta manera la Historia cobra altura y profundidad, y de una mera sucesión de datos y hechos que deben ser comprobados empíricamente pasa a convertirse, a través de sus distintas expresiones, en una permanente fuente de enseñanza que nos va revelando poco a poco la realidad esencial de las culturas y las civilizaciones, de donde derivan su arte, su ciencia, su organización social y política, su filosofía, cosmogonía, etc. (o sea las disciplinas que vehiculan las Ideas), creando así finalmente un sistema de valores y una concepción del mundo perfectamente jerarquizada con respecto a estos, y en donde todo está interrelacionado; efectivamente: como si fuera un organismo vivo, cual el propio Cosmos. Por eso mismo la Historia, expresión de la Vida Universal, puede ser considerada también desde un punto de vista morfológico, estudiando sus procesos en tanto que estructuras que vienen determinadas por las cualidades inherentes a los ritmos y ciclos del tiempo, en permanente renovación por cuanto traen permanentemente a la escena de la vida y de la Historia las posibilidades metafísicas de manifestación, inagotables por definición.[3] Por eso mismo es importante tener en cuenta que todo el proceso que lleva al descubrimiento de esa perspectiva de la realidad histórica es simultáneo a su vez con la búsqueda de lo que en nosotros hay también de más esencial y verdadero, pues no existe fenómeno histórico de cierta enjundia que en el fondo no posea, si se nos permite la expresión, un «misterio metafísico» que debamos descubrir igualmente en nosotros mismos. Que la Historia se constituya en una simbólica significa ante todo que la cuestión esencial e ineludible es comprenderla siempre en relación con nuestra propia vida, que adquiere así una dimensión mucho más profunda, pues esa relación es justamente la constatación de que no somos ajenos a aquello que vamos comprendiendo, que en nosotros también actúan las mismas ideas, fuerzas y potencias que crean las culturas y las civilizaciones, y que finalmente son las mismas que crean y animan al Cosmos en su totalidad. De aquí se deriva necesariamente una concepción de la Historia vista como un todo, que abraza al mismo tiempo lo universal y lo particular, lo vertical y lo horizontal, pero sabiendo que es gracias a lo primero que puede comprenderse lo segundo (de ahí que sean complementarios), pues en él está su origen y aquello que lo nutre de significado; es decir que lo universal, la Idea, se singulariza, y así puede el hombre comprenderla: cuando se hace forma y por consiguiente símbolo.

II

Bajo esta perspectiva el propio significado de la palabra Historia, «investigación» (acuñada ya por los antiguos historiadores griegos, como Herodoto, al que Cicerón llamó el «padre de la Historia»),[4] cobra aspectos nuevos que seguramente escaparán a quienes tienen de ella un sentido puramente «historicista», el cual pretende explicar los fenómenos humanos, y el desarrollo histórico en el que se insertan, desde el punto de vista puramente sociopolítico y económico, es decir desde lo más exterior, reflejando de esta manera una mentalidad que es propia y exclusiva de la sociedad moderna actual, que no acierta a ver que ese desarrollo y los acontecimientos que en él se producen son en realidad expresiones de principios de un orden más elevado, dentro del cual evidentemente entra también lo sociopolítico y económico, si bien como derivaciones a su nivel de esas mismas ideas y principios, y no como si fueran el «motor de la historia», según han creído, y siguen creyendo, tanto las teorías arraigadas en el marxismo como las que aparentemente parecen ser sus contrarias.

Que lo económico sea el motor de la sociedad actual, de la era moderna, es hasta cierto punto lógico, pues no olvidemos que esta es hija de la «revolución industrial», y de la multiplicidad cuantitativa en tanto que resultado inherente a ella, pero esto no quiere decir ni mucho menos que siempre haya sido. En otras épocas eran distintos los valores que articulaban y dirigían las vidas de las sociedades humanas, colmándolas de sentido. Además, la Historia nos da numerosos ejemplos de cómo la preponderancia de lo económico, ligado a lo material, aparece precisamente cuando una civilización entra en la fase última de su decadencia, o sea cuando se solidifica, y esto de alguna manera nos habla de la existencia de una relación muy estrecha entre lo uno y lo otro, es decir entre el supremo valor que se le adjudica a lo económico y la decadencia en que inevitablemente se entra por razones cíclicas. Sin ir más lejos la «era moderna» señala precisamente el período de decadencia de la civilización cristiana, tema éste que trataremos más ampliamente en su momento.

Pero ese punto de vista propio del «historicismo» no afecta desde luego a aquellos que, por el contrario, abordan la Historia como una Simbólica significativa dotada de los elementos necesarios para articular el proceso y realización del Conocimiento. Por eso mismo, y para hacer efectivo dicho proceso, se hace imprescindible tomar a la Historia como un modelo simbólico del cosmos, que partiendo de los principios metafísicos contiene dentro de sí distintos niveles de lectura y que además está en perfecta conformidad con otros símbolos de la Cosmogonía de alcance verdaderamente universal, como por ejemplo, y diríamos que principalmente, el de la Rueda, con el que guarda numerosísimas correspondencias y analogías, empezando por aquellas que hacen referencia a la doctrina de los Ciclos y los Ritmos cósmicos, estrechamente vinculada a su vez con la Astronomía y la Astrología, ciencias eminentemente celestes, que nos enseñan a leer en esos ciclos y ritmos universales los signos a través de los cuales se nos revela el Alma del Mundo (la receptora y emisora de las ideas que darán forma a las épocas históricas), la que necesariamente se refleja en el alma humana precisamente porque esta puede comprenderla dentro de sí.[5] «Lo semejante atrae a lo semejante», dice una ley fundamental de la Ciencia Hermética. Efectivamente, y en relación con lo que decimos, afirma Federico González en su libro sobre el simbolismo de la Rueda, que la Historia es un código de señales significativas, es decir,

una simbólica del alma de los hombres –análoga al alma del mundo–, que bajo distintas formas se va manifestando en la vida de los pueblos. Y si bien esa historia no se repite exactamente –ni jamás podría hacerlo, pues es imposible para el ser manifestarse dos o más veces en el mismo estado de existencia, por las mismas leyes del espacio, el tiempo y el movimiento, que los números y figuras geométricas simbolizan– es evidente que ella abunda en reiteraciones y analogías. Ello se debe, sin duda, a la circularidad del tiempo y a la teoría de los ciclos –inscriptos los unos dentro de los otros, así se trate de los más pequeños, como los del día o el año, o los mayores, aquéllos del Manvantara y del kalpa, que se refieren respectivamente al ciclo de nacimiento-desarrollo-fin de una humanidad, en correspondencia con el cielo y la tierra de ese período, y de un mundo, y su condición temporal.[6]

Por eso mismo, y como todo modelo tradicional del cosmos nos lo hace saber, el valor simbólico atribuido a los hechos históricos está sustentado en las leyes de las correspondencias y las analogías que existen entre los distintos planos de la realidad, y según las cuales lo que es inferior siempre simboliza aquello que es superior, es decir a la causa u origen del que procede, siendo esto una ley que se aplica a todas las cosas manifestadas, y por consiguiente a la Historia misma, pues como también dice el sabio taoísta Tchuang-Tse:

La misma verdad histórica sólo es sólida cuando deriva del Principio.

O sea, que separados de su realidad más profunda esos mismos hechos históricos dicen verdaderamente muy poco. En efecto, se ha dicho que:

La historia tal como la entendemos nosotros, es decir, una sucesión compuesta de acontecimientos que siguen uno tras otro guiados por una cierta lógica propia, no es la historia tal como la comprendía el autor de este pesher. Para él todo está consignado ya en las Escrituras, porque la «historia» no es la progresión de los acontecimientos, sino más bien la manifestación del plan de Dios. No se lee la historia directamente en la mente de Dios, sino que se comprende como un producto de su voluntad, similar al cosmos y sus leyes. Al igual que se llega a Dios a partir del cosmos porque fue hecho por El, es posible la misma progresión por medio de la historia. El profeta comunicaba a los hombres la voluntad de Dios para que construyesen la historia según esa voluntad. Los sabios de este período comprenden a Dios a través de la historia hecha por El.[7]

En realidad esta forma de entender y vivir la Historia ha estado vigente en todas las culturas, y no sólo en la judía, que es la que estudia aquí más particularmente el autor de esta cita, en donde también nos habla de ella como un modelo del cosmos en el que podemos encontrar los signos y las huellas que comunican al hombre con su arquetipo eterno. Esto debería hacernos reflexionar acerca de la importancia que tiene la Historia para el estudioso de la Simbólica, que necesariamente ha de enfocar su investigación integrada dentro de la Ciencia Sagrada, pues de hecho es así como se puede comprender el mensaje que todo proceso histórico está expresando en lo más íntimo de sí mismo. La «investigación» que se abre ante nosotros no trata, pues, de lo que ha hecho el hombre en el pasado considerándolo precisamente como «pasado», es decir como algo que no tiene relación alguna con el presente, lectura que nace ya «petrificada» puesto que no tiene en cuenta justamente aquello que dota de sentido y significado a cualquier momento histórico, es decir a esas «ideas-fuerza» a que nos estamos refiriendo, que son como ese «rocío celeste» del que hablan en el fondo todas las escrituras tradicionales y que permite que el hombre esté vivo no sólo biológicamente, sino sobre todo espiritualmente gracias a la permanente e íntima relación con su ser interior, con su arquetipo eterno.

Con esto no queremos decir que todos los acontecimientos de la Historia tengan que tener necesariamente una significación trascendente, aunque como venimos diciendo sí posean, en mayor o menor medida, un sentido simbólico. Esa significación, y su correspondiente transposición metafísica, está sobre todo señalada en los hechos que hacen referencia a la Historia sagrada, la que se transmite fundamentalmente a través de los textos revelados y sapienciales, la saga, la leyenda y el mito de los distintos pueblos tradicionales, los que constituyen parte integrante y principal del depósito de su Sabiduría Perenne, de la que emana todo aquello que permite el desarrollo integral de las virtualidades contenidas en esos pueblos, es decir de todo aquello que forma parte de su esencia.

Cuando esto es así, el sentido histórico está constantemente entrelazado con el sentido metafísico, siempre presente, de tal forma que es este último el que da contenido a cualquier hecho histórico, tornándolo inteligible. Podría decirse entonces que el fenómeno o acontecimiento histórico significativo que sucede en una determinada cultura adquiere valor de símbolo, y de mito, por el contenido suprahistórico que posee dentro de sí, y sin el cual poco nos diría en realidad. Es importante señalar que ese sentido metafísico permanece siempre inalterable (como el centro de la rueda), mientras que su manifestación histórica está sujeta al cambio, y la naturaleza de ese cambio, es decir la cualidad, tendencia o «color» que lo signa, está determinada por el período cíclico en que acontece y que necesariamente influye y condiciona de una u otra manera al conjunto de los seres que se manifiestan en él, los cuales pueden escapar a ese condicionamiento acudiendo precisamente a aquello que el símbolo y el mito expresan de la realidad metafísica, que está en la esencia de su cultura pues fue quien la generó.

La imagen del punto central desde donde se contemplan simultáneamente los indefinidos puntos que conforman la circunferencia y que están vinculados al centro por sus radios respectivos es aquí sumamente ilustrativa y ejemplifica perfectamente lo que estamos diciendo; además, se pueden aplicar aquí las generales del símbolo de la Rueda, que entre otras cosas nos dice que el centro no necesita de la circunferencia para existir, mientras que ésta sí necesita del punto central para manifestarse. Pues bien, en la Historia ocurre exactamente lo mismo: para que ésta exista, debe haber previamente, o mejor simultáneamente, una metahistoria, esto es la idea de un origen atemporal, lo que en una de sus expresiones es llamada la Tradición Primordial, o Sabiduría Perenne, y que de manera siempre misteriosa se hace presente en el tiempo (es decir en la realidad concreta del hombre y las civilizaciones), dando a éste, al tiempo, la oportunidad de desarrollar todas sus posibilidades, entre las cuales, y podríamos decir que presidiendo todas ellas, está la Memoria como un componente esencial del mismo, pues sin ella los seres manifestados, y más en concreto los seres humanos, no podrían «recordar» y «reconocer» ese origen en sí mismos, quedando atrapados perpetuamente en la «rueda cíclica del devenir».

No es entonces por casualidad que la Memoria (Mnemósyne) sea la madre de las Musas, las que mediante la inspiración del Arte y la Ciencia Sagrada resucitan en el alma humana el recuerdo de su origen supraterrestre, es decir el conocimiento de los mundos sutiles, y por tanto la restitución de una mirada que nos permite ir al fondo de las cosas y a saber relacionar con inteligencia los múltiples aspectos y lecturas con que se presenta ante nosotros la realidad de la vida en toda su plenitud. Una de las Musas es Clío, la que preside la Historia, y cuyos atributos son la trompeta heroica con la que nos «despierta» del sueño y del olvido, y también la clepsidra con la que mide el tiempo, amén de un libro abierto (el «libro de la vida») sobre el que se dispone a escribir.[8]

La Historia mantiene viva la memoria de los hombres, y por eso mismo a Clío siempre se la ha visto en íntima relación con Calíope, la musa de la poesía épica; en efecto, recordemos que los antiguos vates, bardos y poetas (p. ej. Homero en La Odisea y La Ilíada, o su casi contemporáneo Hesíodo en Teogonía y Los Trabajos y los Días) eran los que transmitían las historias épicas acontecidas a los dioses y los héroes (y en el caso de Hesíodo también la doctrina tradicional de las cuatro edades de la humanidad), y así era entendida precisamente la Historia antes de que las circunstancias cíclicas empujaran a los hombres a contarla no en función de los grandes arquetipos, númenes, dioses y héroes ejemplares sino tan sólo en función de las gestas humanas sin relación alguna con aquellos, lo que propiciaría la extirpación, o en el mejor de los casos la minusvaloración, de la presencia de lo sagrado, lo divino y lo mítico (lo atemporal) en el relato del acontecer de la vida, de la que forma parte la Historia y el propio hombre como hacedor y protagonista principal de la misma. En su Diccionario de Símbolos y Temas Misteriosos (entrada «Historia Sagrada») Federico González nos dice al respecto:

Si se tiene en cuenta que Dios se conoce a sí mismo nada menos que por mediación del hombre, la historia de los hombres –o la narrada por ellos– es importantísima en cuanto es una mediadora de la eternidad en su permanente reposo, tal cual el movimiento es la manifestación de lo inmóvil.

Y así la historia puede verse como un animal vivo que tiene su razón de ser en su propio movimiento impreso por las coordenadas de esta vida, en la que participa. O sea que forma parte de un hábitat mayor que se expresa en ella y por ella, tal cual su naturaleza y sus cambiantes estaciones, es decir, que forma parte de la esencia del hombre mismo y no es sólo la narración que describe su actuación en el mundo, sino que constituye al mismo tiempo un factor de la vida y la realidad intrínseca del ser humano que incluye a la Historia como un elemento existencial en el hombre, igual que la memoria, ya que recordar (historiar) es un constituyente fundamental de su existencia en el tiempo (…).

La historia, como la mitología son formas de representar enseñanzas, aunque la segunda tiene la inapreciable ventaja de no contar con fechas que la relativicen.

Si la historia es la memoria de los hombres, ¿qué es la memoria?

¿qué se debe o puede recordar?

En este sentido, la palabra Historia cobra nueva luz y se completa cuando descubrimos que deriva de histor, «testigo», que a su vez está relacionado con idein, «ver», y con oida, «saber». El historiador, inspirado por Clío, es aquel que «sabe por haber visto o indagado», o «investigado», es decir que se convierte en un «intérprete» de la realidad, en un hermeneuta, a la que «ve» (sinónimo de «comprender») como el resultado de una interpenetración entre la realidad mítica, simultánea y vertical, siempre presente, y la que acontece en la realidad propiamente histórica, sucesiva y horizontal. El proceso histórico puede ser comparado entonces con la trama y la urdimbre de un tejido. Naturalmente nos estamos refiriendo sobre todo a los historiadores clásicos, y de entre ellos a los que, dentro de su respectiva civilización, desempeñaban el papel de transmisores de la doctrina tradicional.

Decimos historiadores, pero en verdad lo que hacemos es acuñar un concepto cuyo sentido actual no se corresponde con el que tenía antiguamente, donde esas distinciones entre las diferentes ciencias y artes de la cosmogonía (y la Historia es una de ellas) no estaban tan separadas ni «especializadas» como lo están en la actualidad. Los ya nombrados Homero y Hesíodo son un ejemplo de lo que estamos diciendo, y a los que habría que añadir al autor, o autores anónimos, del Mahabharata,[9] el gran poema épico hindú, dentro del cual se encuentra nada más y nada menos que el Bhagavat Gita, uno de los grandes textos sapienciales de esa tradición milenaria.

Recordemos asimismo al romano Virgilio (el «príncipe de los poetas latinos») el cual, no siendo propiamente un historiador, sin embargo en una de sus obras más importantes, la Eneida, nos encontramos con toda una serie de datos relacionados con la teoría de los ciclos, y en sí misma constituye un relato en el que partiendo de un hecho histórico (la destrucción de la ciudad de Troya), describe en realidad las aventuras del héroe troyano Eneas a la búsqueda de una nueva patria, recorriendo durante su periplo una geografía significativa y protagonizando una historia mítica (iniciática) que le conducirá finalmente a la región italiana del Lacio, donde se establecerá y fundará una estirpe de la que surgirán los más grandes estadistas romanos, aquellos que contribuyeron a la creación de una civilización que conocerá su apogeo máximo en la época imperial, realización plena de lo que significó para la Antigüedad clásica la idea de la ecumene como la más bella de las realizaciones y síntesis de todos los estados e imperios anteriores en la Historia, al decir del historiador Polibio.[10]

En el canto VI de la Eneida al héroe troyano le son revelados las glorias de Roma y los ilustres nombres de esa estirpe que él engendrará, viendo por fin claro su Destino, lo que le empuja definitivamente hacia su cumplimiento. La Eneida es un verdadero paradigma del relato mítico como memoria que se actualiza en la historia y el tiempo de una cultura, en este caso la greco-romana.

III

Lo que Virgilio cuenta del héroe Eneas se puede trasladar en lo esencial a los mitos fundadores de todos los pueblos y sociedades antiguas, mitos que constituyen la irrupción de lo auténticamente suprahistórico en el tiempo, y que tienen como protagonistas principales a los dioses, héroes y sabios (los que conforman las genealogías míticas), cuyas acciones se convierten en los «modelos ejemplares» que han cumplido siempre una función de «centros» o «ejes» articuladores de la vida de esos pueblos, dándoles la plenitud de su sentido y significado, y además permitiéndoles desarrollarse de acuerdo a los principios y las leyes del Cosmos, las que reproducen a su vez las de una Cosmogonía Arquetípica, siempre presente. Lo que decimos de los hechos históricos también podríamos afirmarlo de determinados personajes, pues en verdad las biografías son parte constitutiva de la historia sagrada. En este sentido, las vidas de personas, seres o entidades que a lo largo de la historia han encarnado estados espirituales son importantes precisamente por ser simbólicas,

es decir como reveladoras de determinadas pautas esotéricas, perfectamente asimilables –en cuanto son ejemplares– al hombre en general, por ser universales y no sujetas por eso al espacio y al tiempo sino de modo secundario. Tienen también otra función: la de ir preparando el camino para el conocimiento y comprensión de otra historia, secreta para los que no son capaces de profundizar y establecer relaciones entre símbolos y se sienten satisfechos con las inverosímiles historias oficiales. La verdadera historia es otra cosa. Y los occidentales podemos leer en la nuestra como en una simbólica de ritmos y ciclos, una danza de cadencias y entrelazamientos, no casuales por cierto, y donde todos y cada uno de los hechos adquieren un significado en la armonía del conjunto, que se contempla bajo una lectura diferente, bañada por una nueva luz.[11]

En efecto, los «hechos» que conforman la historia sagrada protagonizados por esos seres humanos y entidades espirituales constituyen verdaderos centros de irradiación de las realidades superiores insertadas en el seno del devenir temporal. Podríamos decir que la historia sagrada hace referencia siempre a una realidad vertical secuenciada en el tiempo, que se torna así un instrumento de liberación de los condicionamientos individuales (horizontales) al hacernos partícipes de esa realidad. A este respecto hemos de decir que la Historia, contada con los detalles de sus hechos, no se contradice con el trasfondo metafísico que subyace en la leyenda y el mito. Recogiendo de nuevo el simbolismo de la rueda, podríamos decir que los hechos y datos históricos constituyen la periferia del «acontecer humano», mientras que la vivencia del tiempo mítico nos traslada a un ámbito de la conciencia donde las referencias temporales son ya de un carácter más universal, donde el ser humano puede comunicarse con su genealogía espiritual o «cadena áurea» (habitantes de la Ciudad Celeste), que se le revela coetánea con su existencia presente. El Tiempo como intermediario hacia lo Intemporal, siempre presente.

Por eso mismo, y como nos recuerda a este respecto Federico González en otra obra suya fundamental, El Simbolismo Precolombino. Cosmovisión de las Culturas Arcaicas (capítulo XVIII) las genealogías míticas, aun no siendo estrictamente históricas no tienen por qué contraponerse con la historia, ni por supuesto con la geografía, y pone como ejemplo las genealogías bíblicas por todos conocidas, las edades y los acontecimientos que allí se narran, así como los lugares simbólico-geográficos presentes en los mitos griegos. Y añade a continuación algo sumamente importante que está relacionado con todo lo que estamos diciendo:

Todos estos niveles de lectura del mito (o de cualquier realidad) se superponen sin que se produzca ningún problema en ello, y cada uno habla un lenguaje directo con aquéllos que son capaces de comunicarse con él. Va de suyo que se puede conectar con todos sus planos jerárquicos ya que éstos no se eliminan entre sí sino que coexisten armónica y simultáneamente expresándose en múltiples significados. De allí la importancia del mito como factor sintético aglutinante e intermediario entre los distintos planos de la realidad, a los que conecta, por ser él, como el símbolo, la unidad analógica que religa un mundo con otro, el tiempo con la eternidad, lo visible con lo invisible, lo finito con lo infinito.

Así ha sido siempre en cualquier sociedad tradicional, que inaugura su ciclo de existencia, y su destino dentro de la Historia Universal, bajo el designio de determinadas influencias suprahumanas, las que para ser realmente ideas-fuerza ordenadoras han de concretarse en los actos cotidianos que conforman la vida misma del hombre de esa sociedad. Es por eso precisamente que no existía nada de profano en las sociedades tradicionales, sobre todo en los orígenes de las mismas, en donde el elemento espiritual, sagrado y numénico estaba unido a todas las manifestaciones de la vida y los actos de los hombres, así ese elemento se manifestase a través de la contemplación extática de la belleza y la armonía, o bien mediante lo que aparentemente aparece como su contrario, lo disímil, lo monstruoso, paradójico o extravagante. Los dioses celestes, terrestres e infraterrestres han sido siempre para el hombre antiguo, que vivía insertado en un cosmos pluridimensional, expresiones del Misterio insondable, del «Dios oculto», aquel que no tiene nombres ni atributos, y por ello mismo absolutamente incondicionado.

Esa integración, esa íntima comunión entre lo «extraordinario» y lo «cotidiano», entre lo vertical y lo horizontal, entre lo infinito y lo finito, constituye en verdad el acontecer mismo de la historia humana, el crisol donde se ha gestado el prodigio de la Cultura en cualquiera de sus formas y manifestaciones, las que de manera invariable testifican la comunicación fecunda entre lo de «arriba» y lo de «abajo», entre el cielo y la tierra, con el hombre como intermediario entre ambos. Precisamente, esta posición intermediaria del hombre dice mucho acerca de nuestra verdadera naturaleza, que en efecto participa de las influencias superiores e inferiores, motivo por el cual en muchas tradiciones, como por ejemplo la hermética, la extremo-oriental, o la precolombina,[12] ha sido llamado el «hijo del cielo y de la tierra», lo que quiere decir que tanto puede recibir esas influencias, como actuar justamente de puente que permita que las que proceden del cielo se comuniquen con la tierra, y a la inversa: que las que proceden de la tierra se comuniquen con el cielo.

Dicho de una manera muy esquemática, esta es para nosotros la razón principal de lo que algunos historiadores contemporáneos han dado en llamar «la causa de la génesis de las civilizaciones», pues en ella subyace la idea de una relación permanente entre los distintos planos de la realidad, en donde el hombre siempre ha actuado de matriz receptora de las energías sutiles y suprahumanas, comprendiéndolas y conjugándolas en su alma, creando así las formas simbólicas, rituales y míticas con que se ha podido expresar y transmitir la Ciencia Sagrada o Filosofía Perenne a lo largo del tiempo, y cuyo origen y causa suprema está siempre en el misterio del Dios innombrable, o de las «Tinieblas más que luminosas» según el lenguaje de ciertos místicos y gnósticos cristianos. Además, todo esto es lo que ha dado verdaderamente «unidad a la Historia» entendida en su sentido más universal, pues por encima de las diferencias que han podido existir entre los distintos pueblos y civilizaciones, la Ciencia Sagrada ha actuado siempre de eje interior y vertebrador en todos ellos, manteniendo activo ese vínculo con las verdades trascendentes e inmutables (la Doctrina Metafísica) y su expresión por intermedio de una Cosmogonía siempre viva y actual. Esa labor intermediaria de recepción, conservación y transmisión de la Filosofía Perenne ha sido llevada a cabo sobre todo por los auténticos sabios y jefes espirituales de todos los pueblos tradicionales, los que efectivamente han actuado de puentes (pontifex) o radios que han conectado el Centro Arquetípico con la realidad histórica siempre cambiante, dándole a ésta todo su sentido. Sin duda esta sería una de las lecturas posibles de lo que significa la idea de la «alianza» entre la Deidad y el hombre en el sentido bíblico del término. Y desde luego que existen otras causas que intervienen en la génesis de una civilización (y tendremos ocasión de ir desgranando varias de ellas a lo largo de estas páginas), pero estas son realmente causas secundarias; la principal, la causa suprema, la constituye dicha alianza.

Con esto que decimos no estamos de ninguna manera minusvalorando las diferencias entre las distintas civilizaciones y culturas, entre otras razones porque son ellas las que generan la variedad de las mismas. Esas diferencias las encontramos sobre todo en las mentalidades y modos de pensamiento propias de cada una, y de las que derivan por ejemplo sus lenguas y sus alfabetos (escritura), vitales –entre otras formas simbólicas como las que se expresan por medio de los números y la geometría– para la transmisión de la Tradición, y que pueden tener su origen en motivos muy diversos, entre los cuales debemos destacar los de tipo geográfico y racial. Pero también afirmamos, en conformidad con lo que dijimos más arriba, que por encima de esas diferencias siempre ha existido en todas las culturas antiguas una clara distinción entre lo que por su naturaleza pertenece al ámbito de lo sagrado y lo metafísico, y aquello que por el contrario pertenece a otros ámbitos de la realidad mucho más restringidos y limitados, y que son los que en un momento dado de la Historia crearon las condiciones para el nacimiento de la mentalidad profana, lo cual supuso la ruptura definitiva de un equilibrio que hasta entonces se había mantenido en el seno de todas las sociedades humanas, siendo el mantenimiento de ese equilibrio una de las funciones principales asignadas a los ritos y símbolos sagrados.

IV

Naturalmente el surgimiento de esa mentalidad no se da en todas partes al mismo tiempo, pero lo cierto es que en un momento determinado del actual ciclo (que algunos estiman alrededor del siglo VI a.C.), se manifiestan los signos de una pérdida paulatina del sentido del tiempo mítico, y de la conciencia a él aparejada, es decir de la memoria de los orígenes atemporales, y no simplemente históricos. Precisamente es en ese estado de conciencia de lo atemporal donde vivía inmerso el hombre de las sociedades arcaicas, que incluyen desde luego a las grandes civilizaciones que nacieron y se desarrollaron antes de ese siglo VI, considerado por ciertos autores, tal el caso de René Guénon, como una de las «barreras de la Historia».[13] Esa conciencia de lo sagrado, de lo mítico, actuaba como un eje vertebrador de la cultura, que se generaba a partir de él y en torno a él, como una emanación del propio «centro del mundo». Nuestra época, el mundo moderno, es el fruto final de todo ese proceso de lenta decadencia, y es con mucho la época más desacralizada de la Historia, pero no por ello su existencia deja de responder a una cierta lógica cíclica dentro del conjunto del Manvantara.

Por eso mismo, el debilitamiento de esa comunión con la realidad de lo sagrado, señala la indefectible decadencia y finalmente la muerte y desaparición de las culturas y las civilizaciones. Ese debilitamiento es la causa principal de dicha decadencia, lo que algunos han denominado «el colapso y desintegración de las civilizaciones», pues mientras subsiste aquella energía interior que las predispone a estar en armonía con la Providencia y la «Voluntad del Cielo» es muy difícil que sucumban, aunque naturalmente hay excepciones a esta regla, como lo demuestra, por ejemplo, la desaparición de dos grandes civilizaciones, la azteca y la inca, en plena juventud y esplendor de su civilización. En efecto:

Tanto los aztecas como los incas constituían sociedades militarizadas que conformaban dos grandes imperios que, cuando la conquista, apenas si llevaban unos pocos siglos de vida –estaban en su apogeo guerrero, organizativo y comercial–, habiéndose llegado a constituir como tales gracias a la degradación generalizada de los pueblos de su entorno, lo que señaló su destino histórico sin restar méritos a sus valores y conquistas. En realidad, el extraño mundo precolombino visto como un todo vivía en ese momento un drama interno, un desgarramiento que hizo posible la conquista europea, y que fue profetizado unánimemente por sus sacerdotes, como es notorio en el caso de México y Perú (así como en las Antillas, el Brasil y en Norteamérica antes del arribo del capitán Coronado, etc.).[14]

Esto último nos indica que también existen otras causas de ese colapso y desintegración, una de las cuales estaría vinculada con el ciclo cósmico en el que éstas se integran, y que afecta de hecho a un ámbito cultural mucho más extenso geográficamente y dentro del cual dichas civilizaciones han nacido y están contenidas. A esto último se refiere precisamente el último punto de la cita anterior, pues efectivamente las civilizaciones mexicana e incaica estaban integradas en el amplio marco del mundo y la cultura precolombina. En cualquier caso, y trasladado al plano de la Historia y de acuerdo también con las leyes cósmicas que regulan su acontecer, ese debilitamiento desencadena en muchas ocasiones lo que algunos historiadores antiguos denominaron la aparición de los «peligros internos y externos», que proceden de esa propia civilización en descomposición por un lado, y por otro de las presiones ejercidas por otros pueblos en expansión, los que acaban por lo general absorbiendo a la civilización moribunda. Sin embargo, esa decadencia tiene sus procesos y ritmos propios, y en ocasiones puede extenderse por largos períodos de tiempo, durante los cuales el elemento propiamente humano se hace cada vez más predominante en detrimento del elemento suprahumano y divino,[15] que poco a poco va desapareciendo del escenario de la Historia, o mejor dicho va ocultándose, pues en verdad no desaparece nunca (por su misma condición de inmortal), siendo más bien el hombre el que a partir de un momento dado se muestra cada vez más incapaz de tomar contacto con las realidades superiores que porta en sí mismo y que actúan también en el mundo, lo que le lleva indefectiblemente a desarrollar sus aspectos más inferiores en consonancia con la fase decadente de su civilización, a la que él contribuye y que por lo general constituye un «residuo» de las épocas más luminosas de la misma. El ejemplo del mundo moderno es aquí otra vez muy ilustrativo. Esto no significa que la posibilidad de «religar» nuevamente con dichas realidades superiores desaparezca en las épocas de decadencia. Esa posibilidad existe siempre para el hombre, solo que ésta encuentra una tierra más fértil para germinar en unos períodos más que en otros, debido sobre todo a las condiciones cíclicas imperantes en cada momento; aunque nunca deberíamos olvidar que la «revelación» de la verdadera identidad del hombre es coetánea con el tiempo, y siempre puede darse debido a la propia naturaleza metafísica de esa revelación, que no conoce de condición temporal alguna.

De ahí que dentro de esos períodos crepusculares el agotamiento de las energías creadoras (energías que hasta entonces se manifestaban en un grado u otro en todos los ámbitos de la cultura y que pese a la decadencia no habían roto definitivamente el vínculo con los orígenes de esa civilización), acaben por propiciar en su fase última la entrada en escena de sus posibilidades más inferiores, que de alguna manera permanecían en potencia esperando el momento cíclico propicio para manifestarse. En esto, como en tantas otras cosas, la estructura cíclica de una civilización reproduce la del ciclo más grande, en este caso el del Manvantara en términos hindúes, al final del cual también se manifiestan sus posibilidades más bajas. Y no deja de ser interesante recordar que así como el nacimiento de una cultura o de una civilización viene acompañada muchas veces por señales aparecidas en el cielo, así también ocurre cuando sobreviene su decadencia, lo que nos habla una vez más de las correspondencias y relaciones sutiles entre los distintos planos de la realidad.[16]

Dentro de una misma cultura o civilización, y según el lenguaje utilizado en algunas tradiciones, la «era de los dioses» deja paso a la «era de los hombres», lo que corre parejo a un declinar de la «Luz de la Inteligencia» en consonancia con el declinar del ciclo propio de esa cultura o civilización, y que se manifiesta por todos lados y bajo todas las formas posibles. Por ejemplo, en la sustitución del punto de vista metafísico por el religioso o exotérico; o la virtud (la virtus tal como la entendían los romanos, sinónimo de valor y energía espiritual) por la moral, etc. Por otro lado, y si observamos nuevamente el símbolo del círculo o de la rueda, la «era de los dioses» se correspondería con la mitad ascendente de la misma y la «era de los hombres» con su mitad descendente.

En efecto, en la era de los dioses todo lo que sobreviene en el curso de la existencia humana está regido por ellos, y sus acciones son imitadas por los hombres porque en verdad éstas son siempre arquetípicas, y por lo tanto una fuente permanente de conocimiento que finalmente desemboca en la identificación con el Ser Universal, que en sí mismo es absolutamente incondicionado y no interviene para nada en el curso de la Historia. Mientras esto fue así los actos de los hombres respondían siempre a sus modelos divinos, y la civilización que éstos creaban estaba inspirada por completo en ellos.[17] Por eso mismo, y en tanto que esta era predomina, esa civilización desarrolla sus propias posibilidades y cualidades más altas, y puede decirse que la «ciudad terrestre» refleja en todo a la «ciudad celeste».

En los seres humanos integrantes de las antiguas civilizaciones existía el convencimiento íntimo de esa verdad: su cultura estaba viva y desarrollaba lo mejor de sí misma porque en ellos, en su conciencia, el vínculo con la realidad de lo sagrado, con la «ciudad celeste», permanecía igualmente vivo, y constituía una realidad impalpable que sin embargo impregnaba todos los actos de su existencia. Dicho de otra manera: el eje de su vida pasaba por la percepción cierta de esa realidad. Es en el momento en que ese vínculo se rompe, o comienza a deshacerse, que se inaugura el comienzo de un nuevo ciclo dentro de esa civilización, signado inevitablemente por esa circunstancia, lo cual trae aparejado un cambio profundo que afecta a diversos órdenes, entre ellos precisamente a la forma como el hombre encara los problemas esenciales inherentes al hecho mismo de su existir.

Bajo este punto de vista, no deja de ser altamente significativo y revelador que en muchas civilizaciones (sobre todo las que se han dado en el área de Occidente a partir del siglo VI a.C. antes recordado) sus épocas de decadencia tengan como una de sus características principales la aparición del fenómeno del «racionalismo» en sus diferentes variantes, entendiendo por éste lo que es en realidad: el exceso de la facultad de la razón, que aunque en sí misma constituye evidentemente una cualidad inherente a la naturaleza humana, un instrumento de su pensamiento cuya máxima virtud es reflejar la luz del Intelecto superior, del Espíritu, sin embargo, cuando su predominio llega a ser exclusivo, va en perjuicio de otras cualidades (por ejemplo la memoria) inherentes también a esa misma naturaleza, con lo cual impide a éstas manifestarse y desarrollarse en su plenitud, llevando así a su empobrecimiento. Pero bien es cierto que en ninguna época como en la nuestra ese exceso del racionalismo ha sido tan abusivo y perjudicial para el ser humano, lo cual tiene su lógica, porque el período cíclico con el que se corresponde dicho mundo es el último de la actual humanidad, y en él encuentra las condiciones mentales más óptimas para desarrollarse a sus anchas.[18]

Creemos que todo lo dicho hasta aquí nos permitirá comprender que cada cultura y cada civilización es una pieza importantísima dentro de ese cuerpo inmenso que es la Historia Universal, y que en el «plan de la Providencia divina», al que nos referiremos más adelante, todas tienen un destino que cumplir dentro de esa Historia, como cada ser humano ciertamente (figs. 1 y 2). También, como el ser humano mismo, pueden tener una corta vida, quedarse a medio camino de su ciclo vital, y desarrollar tan sólo algunas de sus posibilidades latentes. Pero así habrá sido su paso por este mundo, o por este grado de la Existencia Universal, antes de ser reabsorbida en el seno de la Deidad inmanifestada, volviendo así a su origen increado.

Fig. 1. Frontispicio de La Historia del Mundo, de Walter Raleigh, 1614. La Historia, «maestra de la vida» y enmarcada por la «experiencia» y la «verdad», aplasta a la muerte y al olvido, mientras sostiene el globo del mundo movido por la «buena fortuna» y la «mala fortuna». En el pináculo la Providencia Divina, origen y meta de la historia humana.

Fig. 2. Giambattista Vico. Frontispicio de La Ciencia Nueva.

En torno a la naturaleza común de las naciones. 1725.

NOTAS

[1] Federico González, Las Utopías Renacentistas. Esoterismo y Símbolo, capítulo IX.

[2] Sabiduría VII, 17-21.

[3] De ahí la perennidad cíclica del tiempo.

[4] Como dejó escrito el historiador tunecino de origen hispano-árabe Ibn Jaldún (siglos XIV-XV) en el Prefacio de su Introducción a la Historia Universal (Al-Muqaddimah): «La ciencia histórica tiene sus caracteres intrínsecos: es un examen y una verificación, una investigación precisa de las causas y los orígenes de los seres, un conocimiento profundo de la naturaleza de los acontecimientos y sus causas originantes. La historia, por tanto, forma una rama importante de la filosofía y merece ser contada entre el número de sus ciencias».

[5] La idea de la Historia como un modelo simbólico del cosmos la abordaremos en nuestro próximo libro Los Ciclos cósmicos en la Historia y la Geografía.

[6] El Simbolismo de la Rueda, capítulo VII. En esta obra fundamental sobre la Ciencia Simbólica podemos encontrar, haciendo naturalmente las correspondientes transposiciones y analogías, todo cuanto es esencial para conocer el verdadero sentido metafísico y cosmogónico de la Historia y la Geografía. Lo mismo decimos de otro libro imprescindible: El Simbolismo de la Cruz, de René Guénon.

[7] Por el término «pesher» el autor (Paolo Sacchi: Historia del Judaísmo en la época del segundo templo, cap. X. alude a un género literario que se desarrolló durante el siglo II a.C.; se leía un pasaje de la Escritura sin importar cuándo fue compuesto, utilizándolo para comprender los hechos contemporáneos. Se leía, pues, en función del presente. Lo importante era que dicho pasaje servía para comprender la realidad del aquí y ahora, yendo así a la raíz de las cosas. Como ejemplo de pesher citemos el pasaje de los Evangelios (Lucas IV, 16 y siguientes) en donde Jesús lee al profeta Isaías, y el contenido de esa lectura lo aplica directamente a sí mismo: «El espíritu del Señor está sobre mí…». Es evidente que todo esto tiene que ver con la actualización de la idea viva contenida en el símbolo y el mito.

[8] Recordemos que Herodoto puso a cada uno de los nueve libros de su Historia el nombre de una Musa.

[9] Se ha atribuido su autoría a Vyasa, el cual al parecer no era un personaje en concreto sino más bien una «entidad espiritual» o «escuela de pensamiento», al estilo de muchas otras que existieron en diversas civilizaciones de la antigüedad, no sólo de Oriente sino también de Occidente.

[10] Mencionemos asimismo, entre tantos otros historiadores clásicos, al judeo-romano Flavio Josefo, autor de Guerra de los Judíos y sobre todo de Antigüedades Judaicas, donde hace una glosa de los eventos más significativos del Antiguo Testamento. También al griego Tucídides con su Historia de la Guerra del Peloponeso, hecho crucial en la civilización griega que cerró un ciclo y dio comienzo a otro. Pausanias, el geógrafo e historiador griego del siglo II d.C. que nos legó una Descripción de Grecia.

[11] Introducción a la Ciencia Sagrada. Programa Agartha (acápite «Biografías»), de Federico González y colaboradores. Remitimos asimismo a los trabajos de J. Godwin reunidos bajo el título de «Anales del Colegio Invisible» aparecidos en varios números de la revista Symbolos a partir del 11-12.

[12] Pues siendo hijo de la madre tierra –como el maíz–, que ha sido fecundada por el cielo, se yergue como intermediario que reúne ambos principios, lo que lo hace capaz de ascender, de retornar nuevamente al cielo –y desde allí volver a retornar si fuera menester– ejecutando el cumplimiento de la ley cíclica». Federico González: Ibíd., capítulo XII. Recordemos en este sentido que en muchas culturas el héroe mítico y civilizador por antonomasia (y modelo ejemplar para todos los que viven dentro de esa cultura, tal el caso de Hércules), es hijo de un dios y una mortal. Para retornar a la «Casa del Padre», a su origen celeste y olímpico, o al «Jardín de las Hespérides», Hércules ha de realizar enteramente el ciclo de sus doce trabajos iniciáticos.

[13] Este tema también ha sido estudiado por el pensador alemán Karl Jaspers en su obra Origen y Meta de la Historia. Ediciones Altaya, 1995.

[14] Federico González: Ibíd., capítulo V.

[15] En el Critias Platón habla precisamente de que fue la predominancia del elemento humano sobre el suprahumano el que llevó a la civilización atlante a la decadencia, que se prolongaría durante milenios, a lo largo de los cuales dicha civilización conocería su máxima expansión, extendiéndose, desde su centro originario de la isla Atlántida, hacia su Oriente (Europa y norte de África) y su Occidente (América).

[16] El caso del emperador romano Constantino es un ejemplo de ello. Su conversión al cristianismo tras recibir la señal de la cruz dibujada en el cielo en realidad está indicando el surgimiento de una nueva civilización, la cristiana, que regiría los destinos de Occidente. Otro ejemplo sería el referido en este caso a la civilización islámica: «Para los musulmanes (en el momento de invadir la Península Ibérica), la estrella del Islam estaba en el ascendente: la estrella Suhail, que nosotros llamamos Canope. Tenían una profecía según la cual el Islam triunfaría dondequiera que se pudiera ver Suhail. Se trata de una estrella del sur, con una declinación de menos 52 ½º, pero en aquellos tiempos era visible hasta un punto tan al norte como Zaragoza –el punto del imperio árabe consolidado situado más al norte de Europa–. Con el paso de los siglos, volvió a ocultarse con la precesión de los equinoccios, y en 1492, cuando desapareció el último reino moro de España, era apenas visible en Europa. Hoy en día está por debajo del horizonte en la Punta de Tarifa, y España no volverá a verla». Angus Macnab: España Bajo la Media Luna (Olañeta, 1988). Añadiremos que también en torno a esa fecha (1492) comienza para el conjunto de la civilización islámica su decadencia, si ex ceptuamos al imperio otomano liderado por los turcos, que en cualquier caso tenía unas características propias (étnica y culturalmente hablando) distintas a las del mundo árabe, y cuyo período de esplendor habría que situarlo entre los siglos XV y XVII, coincidiendo prácticamente con el Renacimiento en Europa.

[17] Resumiendo un poco todo esto y acudiendo para ello a la teoría hindú de los tres gunas (es decir a las tendencias, en desigual proporción, que existen en todos los seres manifestados), podríamos decir que en la «era de los dioses» se manifiesta en toda su plenitud la energía ascendente de sattwa; a su vez, durante la «era de los hombres» lo hace la energía expansiva de rajas, mientras que las últimas fases del ciclo se manifiesta la tendencia descendente y en cierto sentido infrahumana, de tamas. Dentro del ciclo particular de una civilización la «era de los dioses» se correspondería con el predominio de la casta sacerdotal (o autoridad espiritual), mientras que la «era de los hombres» se correspondería con el predominio de la casta guerrera (el poder temporal), a la que seguiría la artesanal o comerciante y por último la de los siervos, estando esta última totalmente dominada por la energía tamásica.

[18] Como dijimos anteriormente es en estas épocas de predominio racionalista donde lo económico también adquiere un estatus eminente por encima de otros valores de la cultura, es decir que lo uno va íntimamente ligado con lo otro.