FRANCISCO ARIZA

LA OBRA DE FEDERICO GONZALEZ

Simbolismo - Literatura - Metafísica

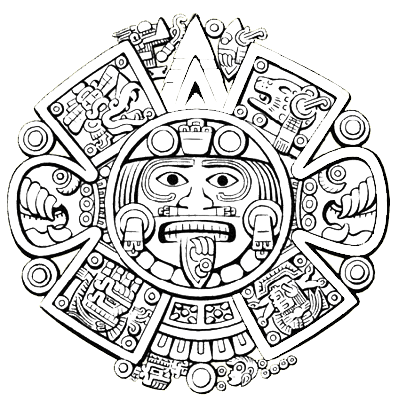

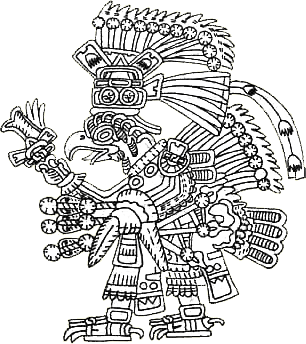

Fig. 22. Tonatiuh, el Sol, en el centro del calendario azteca

LA TRADICION PRECOLOMBINA

(continuación)

La América Antigua y el Pensamiento Arcaico

Conviene en este sentido volver a recordar lo que nuestro autor afirma en esta obra sobre la Ciencia de la Simbólica vista a través de la cosmovisión de las culturas arcaicas, en este caso americanas, ampliando un poco más lo dicho ya en El Simbolismo de la Rueda y que reiterará en otros libros posteriores con otros matices distintos e igualmente enriquecedores que contribuyen y nos ayudan sin duda alguna en nuestra comprensión de los misterios de la cosmogonía. En este caso queremos traer de nuevo sus palabras acerca de esta ciencia, la Simbólica o Simbología, y de quien la estudia e investiga, el simbólogo, al que distingue del historiador de las religiones, el cual limita y ubica en el espacio y el tiempo a la cultura que estudia, aunque, añade,

los mejores de entre ellos, encabezados por Mircea Eliade, llevan sus investigaciones hasta la estructura misma de lo religioso expresando su origen atemporal. La Simbología no toma en consideración, sino en forma secundaria, las condiciones históricas donde se produce el símbolo, destacando por el contrario valores no históricos, es decir esenciales y arquetípicos. Pero sobre todo lo que diferencia al simbólogo y al historiador de las religiones es la actitud con que enfrentan el conocimiento. Efectivamente, el simbólogo no sólo toma a los símbolos, mitos o ritos como objetos estáticos –que tienen una historia– sino también como sujetos dinámicos siempre presentes, que se están manifestando ahora. O sea, como capaces de cumplir una función mediadora entre lo que expresan en el orden sensible y la energía invisible –la idea– que los ha generado. (…) Razón por la que el simbólogo prefiere tomar al símbolo en sí –sin descuidar su contexto–, en cuanto éste no es sólo un objeto comparable a otro objeto, sino que además es considerado como sujeto de una realidad siempre existente que lo ha plasmado, a la que expresa de manera directa. La idea que manifiesta y a la vez oculta el símbolo es lo que a la Simbología le interesa. (Capítulo II).

Recordemos: el símbolo no es histórico, aunque naturalmente se manifiesta en la Historia hasta el punto que ésta misma constituye finalmente un símbolo de lo suprahistórico. Por otro lado, estas palabras de nuestro autor son toda una lección acerca de la actitud, o intención interior, que han de tomar quienes se interesan en el verdadero esoterismo y la metafísica, los que buscan una lectura de la realidad que está más allá de las apariencias y lo fenoménico-psicológico e intentan ligar sus vidas al ritmo secreto, invisible, del universo. Para ello han de saber que la Tradición es idéntica a una transmisión de orden estrictamente intelectual-espiritual, una Poética trascendente podríamos decir, que el símbolo revela y que constantemente nos ofrece la posibilidad de ser aquello que se conoce, o sea la identidad del ser en el Conocimiento.

Asimismo, al considerar al símbolo como revelador de una realidad otra, y que conforma su razón de ser, desaparecerán en nosotros ciertas barreras psicológicas que hasta entonces impedían apreciar la auténtica naturaleza de lo que el símbolo es en esencia, o sea su realidad ontológica y metafísica. Ese acercamiento a la intimidad del símbolo es ya una liberación de esos lazos psicológicos que nos mantienen en el «umbral» de una puerta que necesariamente, tarde o temprano, en esta vida o en otro estado del ser, hemos de traspasar y que prefigura futuros «descubrimientos» que irán jalonando el proceso de lo que sin duda alguna constituye la iniciación en la «Vida real».

Con El Simbolismo Precolombino nuestro autor se propone «despertar» nuevamente el interés por la Simbólica, acudiendo en este caso a las posibilidades indefinidas que le ofrecen las simbologías de la América Antigua, que por el hecho de estar aparentemente muertas, ha debido seguir en su investigación, como él mismo dice, un difícil proceso de reconstrucción a través de sus fragmentos, códigos y monumentos parcialmente completos, las crónicas de los conquistadores y distintos testimonios, así como por jirones aún vivos del folklore, la danza, el diseño de tejidos y cestería, sus monumentos, etc., para poder entenderlas. Pero sobre todo hace especial hincapié en sus símbolos y mitos cosmogónicos y teogónicos, que se corresponden

con símbolos y mitos de otros pueblos, incluidos sus modelos del universo y estructuras culturales –evidentes por ejemplo en el simbolismo constructivo, de base geométrica y numeral–, los que nos permiten por analogía aproximarnos al conocimiento de las tradiciones americanas y tener una visión lo suficientemente neta de ellas, al menos como fundamento para intentar comprenderlas en su esencia sin que sólo signifiquen tristes ruinas o antiguallas sin sentido, o un pasado desconocido, hipotético y grandioso del cual todo se ignora.

Por otra parte, y como ya hemos dicho, a pesar del saqueo, la sistemática aniquilación y el múltiple vejamen sufrido, las tradiciones precolombinas aún están vivas y vigentes, reveladas en sus símbolos, en sus mitos y en su cosmogonía, en sus ideas arquetípicas, sus módulos armónicos y sus dioses que no esperan sino ser vivificados para que actualicen su potencia; es decir, ser aprehendidos, comprendidos con el corazón, para que actúen en nosotros.

Qué duda cabe que en estas palabras pertenecientes al capítulo I encontramos una auténtica «declaración de principios» con respecto al enfoque que nuestro autor ha dado al contenido de su libro, que sin lugar a dudas es único en su género por el «punto de vista» desde el que se investiga y contempla el pensamiento indígena y arcaico. Por eso mismo, en sus páginas no podemos sino encontrar beneficios intelectuales asimilando en lo posible las ideas-fuerza con las que están tejidas, y que revelan la magia y la teúrgia del símbolo y su sacralidad, las que le otorga su capacidad actuante capaz de transformar nuestra sustancia mental en energía del Conocimiento. El símbolo está vivo y es transformador pues al llegar a comprender su esencia esa ficticia separación entre nosotros y la realidad a la que él se refiere desaparecerá por completo.

Así pues, será inevitable enfrentar el estudio de El Simbolismo Precolombino como una aventura, lo cual, por otro lado, es así con todos y cada uno de los libros de nuestro autor, que tratan de la Cosmogonía Arquetípica desde diferentes enfoques dada la pluralidad de sus significados y porque en realidad las mismas culturas y civilizaciones que surcan la historia del hombre son manifestaciones de un Ser Unico y Universal, al que simbólicamente se representa por el centro, o corazón, de la Rueda Cósmica. Pero además, con esta obra nos sumergimos en un mundo tradicional que comprende nada más y nada menos que un continente entero, con tres grandes áreas geográficas –Norteamérica, Mesoamérica y Sudamérica– integradas por un sin fin de pueblos, civilizaciones y culturas que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo, muchas de las cuales, en el momento de la conquista, se encontraban todavía en pleno desarrollo, tal el caso de la azteca y la inca, que conformaban dos grandes imperios al arribo de los europeos, y que coexistían con otras en claro proceso de desintegración.

Cada una de esas culturas tiene su propia identidad y al mismo tiempo está imbricada con todas las demás a través de determinadas estructuras y patrones de pensamiento que venían dados por la existencia de símbolos, mitos y ritos análogos entre sí, conformando «un conjunto de módulos específicos, típicamente americanos», que testimonian un origen común, o sea

una gran Tradición madre que se hubiera ido desgajando en familias de naciones que a su vez han sufrido diversas evoluciones, cambios interiores e influencias exteriores.[81]

Por ello mismo, la «singularidad» de esta obra con respecto a las demás de nuestro autor estriba en que trata de una sociedad tradicional en el pleno sentido de la palabra, pero además que esa sociedad tiene rasgos propios, «típicamente americanos», o sea que tuvieron unas características tan elaboradas, sutiles y sorprendentes que no se las puede hallar en ninguna otra parte, y añade:

Quien se haya dejado fascinar por la atmósfera y la belleza de las civilizaciones precolombinas podrá comprender con claridad a qué nos estamos refiriendo. Daremos un sencillo ejemplo apenas emulado por la mitología griega. Se trata en este caso de los mitos mayas de la creación, los que se expresan de manera notoriamente humorística, pero con una comicidad áspera y gruesa, cuando no grotesca y sangrienta. Pues toda gestación –la del sol, la del hombre, la del maíz– parecería ser el fruto del engaño, la burla, la dificultad, la contradicción, el castigo o la venganza, expresados de una forma casi tan cínica y sardónica como desenfadada que, por cruda, pudiera parecer chocante. El sacrificio y el crimen ritual y la constante contradicción de los opuestos se contraponen en una astuta danza de ritmos encontrados, descabellada y desopilante, en la que domina la presencia permanente de lo discontinuo, lo intempestivo y lo absurdo, de lo absolutamente paradójico e irreal y donde el único elemento constante es la transformación de los seres y la mutación de las formas que aparecen y desaparecen, mueren y nacen y participan de una misma sustancia universal. Esta descripción de los orígenes (es decir la forma que toma para los indígenas cualquier concepción) tiene en su base algo absolutamente extraordinario, asombroso, desproporcionado, tal vez monstruoso y por cierto sagrado, que despierta como reacción inmediata de atracción y rechazo la hilaridad y provoca la carcajada como una manera de evocación del hecho asombroso o divino, del tiempo atemporal, llamando así al hado mediante la exaltación, el regocijo desmesurado –capaz de producir un estado análogo al del tiempo mítico, las chanzas, fiestas y libaciones rituales.[82]

Nuestro autor alude a un «esfuerzo psicológico» por nuestra parte para superar una forma de ver lo arcaico y primitivo como sinónimo de ignorancia o estado «prelógico» de la humanidad. En realidad esta visión es fragmentaria y dispersa, que es la propia del hombre moderno signado por una cultura que niega sus propias raíces sagradas, a las que han acabado sustituyendo por otros «valores» tales la idea del «progreso indefinido» y su inevitable correlato: la superioridad técnica en relación a todas las sociedades anteriores a la nuestra. La técnica elevada al rango de un dios inferior al que se idolatra pues nos trae la «felicidad» material, mientras el espíritu liberador es sepultado por la ignominia vertida hacia todo lo sagrado, lo cual es un anuncio más del fin del actual ciclo humano. No hay sociedad humana que perviva mucho tiempo sin estar vinculada a los mundos superiores, es decir a las inteligencias –dioses– que generan y rigen la Vida universal, y en consecuencia la del ser humano, con la que se encuentra entrelazada.

No olvidemos, por otro lado, que fue esa superioridad técnica la que llevó a la conquista de América por parte de los europeos. No hubo otra «superioridad» que no fuese ésa. En todo lo demás los pueblos indígenas de la América antigua estaban en clara ventaja con respecto a sus «conquistadores», muchos de los cuales ya habían perdido prácticamente toda relación con la esencia de su propia tradición, si bien –época de grandes contrastes– en el Renacimiento todavía Europa no había roto definitivamente los vínculos con los orígenes sagrados de su cultura.[83]

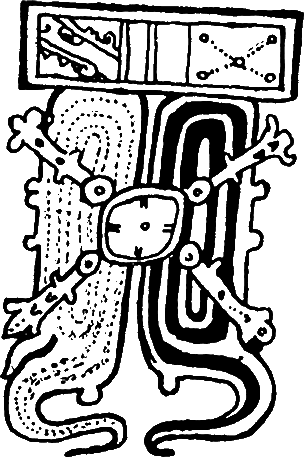

Fig. 23. Códice Dresde, pág. LII

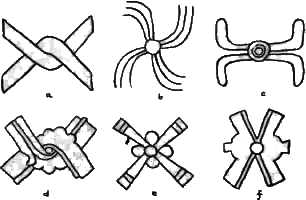

Fig. 24. Glifo ‘Ollin’, movimiento

En este punto tal vez sería conveniente acudir a la distinción que nuestro autor realiza entre lo sagrado y lo profano, cuestión ésta que es de vital importancia para entender más en profundidad una sociedad arcaica y al hombre que la integra. Y cuando se trata de abordar la iniciación a los misterios, en realidad esa distinción es lo primero que se ha de tener meridianamente claro, o sea: saber separar lo sutil de lo espeso, lo interior de lo exterior, el núcleo de la cáscara, en definitiva lo real de lo ilusorio, que es todo aquello que por su misma naturaleza es impermanente y está en constante cambio, frente a la presencia imperecedera de lo sagrado, de lo intemporal y eterno, que abarca todo el campo de nuestra conciencia como la luz del sol alumbra al mundo entero.

La realidad de lo sagrado, que se impone por sí misma, es percibida en la interioridad de la conciencia y se manifiesta como lo único, lo efectivo y verdadero. Como una presencia no sujeta al devenir, inmutable, que no necesita de nada ni nadie, ya que en sí misma es eterna. Frente a esta vivencia donde el hombre alcanza su auténtico ser, las demás cosas serán entonces relativas y su valor estará dado en la medida en que a su nivel son las expresiones del Ser Universal, al que testifican y revelan, pasando a ser símbolos, soportes del conocimiento, o perennes gestos rituales.[84]

Y más adelante advierte que no hay que confundir lo sagrado con lo pomposo y solemne, tampoco con la simple religiosidad, la superstición y la mojigatería, ni con una moral coercitiva. Y añade a continuación:

Incluso a veces [lo sagrado] contiene algo de anormal o se presenta en forma monstruosa (enfermedad, locura, desgracia) y hasta grotesca. De alguna manera esto se patentiza en el tabú y lo tabuado, realidad que se encuentra marcada por un halo equívoco –para quien está de fuera– como todo aquello que pudiera ser ‘antinatural’. Lo sagrado existe en el interior de la conciencia del hombre que participa del Ser Universal, y sin embargo, este estado, esta realidad, es tan difícil de describir como la naturaleza de aquello que ella misma expresa. Tal vez se pudiera afirmar lo sagrado negando todo lo que no es tal. Pero tomando muy en cuenta que lo santo no es sólo un ‘sentimiento’, como se pretende, ni una fantasía, como se sospecha, ni una ‘virtud’ como se imagina. La realidad de lo sagrado, su verdad, se desprende de la falsedad de lo profano, de su ineficacia. Se piensa en la salud cuando se comprueba la enfermedad. Es gracias a la creación que concebimos lo increado; en lo substancial lo esencial es inmanente. Una concepción tradicional de la sacralidad está íntimamente ligada con el conocimiento de otros planos o mundos a los que se vivencian como reales y que no están fuera del hombre, como si constituyesen otros mundos físicos, o lugares, sino que se hallan en el núcleo de su conciencia con la que puede percibirlos.

Toda la cultura del hombre arcaico expresada a través de sus símbolos, ritos y mitos, continúa nuestro autor,

es un recordatorio gestual y mental continuo del plano invisible, de la sacralidad del mundo, y una ofrenda constante de acción de gracias y reverencia a la deidad, a los númenes que perpetuamente nos están generando. Cualquier pensamiento en contrario jamás ha tenido cabida en una sociedad tradicional [en nota: «Que podría engendrar un ladrón, un asesino, un traidor, pero nunca un ateo; éste es un fenómeno que no puede darse en ella»], la cual extrae todo su conocimiento de la aprehensión de estas verdades arquetípicas que constituyen su cosmogonía –su forma de ver la cosmogonía única, merced a la cual pueden organizarse y vivir libre y prósperamente a su medida y poseer una identidad que se traducirá en sus actividades consuetudinarias, sus trabajos, ocupaciones familiares, individuales, sus fiestas y juegos, su organización social, su escritura y calendarios, sus dioses, sus mitos y símbolos, en suma, en su cultura como un gigantesco rito total.[85]

Efectivamente, se necesita hacer un esfuerzo notable para intentar comprender una sociedad humana vinculada permanentemente al mundo invisible y donde la memoria de sus orígenes sagrados y supracósmicos está siempre presente entre sus hombres y mujeres, lo cual necesariamente ha de reflejarse en todos los actos cotidianos de su existencia. Por eso mismo, para nosotros, que estamos inmersos en una sociedad que niega o adultera la realidad de lo sagrado,[86] es tan estimulante tomar contacto con esas culturas aprendiendo a reconocer los símbolos que nos han legado, y que tienen un carácter fundamentalmente didáctico al ser los trasmisores de la enseñanza sapiencial y las ideas fundamentales de su cultura. Ellos son vehículos que testimonian una concepción del mundo que emana de la Cosmogonía Arquetípica y Perenne, y a través de ésta de los principios metafísicos y universales, dentro de los cuales todo está comprendido en esencia. Este es el motivo de por qué el punto de vista sagrado y metafísico es inconmensurablemente superior al punto de vista profano, que se pierde en minucias y siempre tiende a excluir y no a integrar y comprehender.[87] En esto consiste precisamente la «ineficacia» de lo profano, que es ante todo una «deficiencia» cultural nacida de una visión distorsionada y parcial de la realidad y la naturaleza de las cosas. Pero esa «deficiencia» con la que hemos sido educados puede ser subsanada precisamente, dice nuestro autor,

por el estudio y la meditación en los símbolos, cultura y pensamiento del hombre de la Antigüedad, sirviendo esta comprensión como un soporte para conocer la realidad a la que todos los pueblos de todos los tiempos se han referido y que consideraban su más maravillosa herencia y su más precioso legado, la razón de ser de ellos y de la manifestación, el Conocimiento de otro mundo y otra vida, en la que esta existencia se halla incluida –como una célula en el torrente sanguíneo– y de la que no constituye sino un estadio y un símbolo de pasaje. Pero actualmente, para conseguir este propósito hay que caer en cuenta de que la forma en que nuestra mente y nosotros estamos preparados para la comprensión, o sea, nuestra visión del mundo, no es la adecuada y se transforma en el peor enemigo del Conocimiento (igual que nuestros afectos enraizados en esta descripción y lo con ella relacionado) al considerar que es nuestra identidad. O sea que la primera parte de este trabajo sería un desaprendizaje, un romper de estructuras y ‘creencias’ viejas, las que se van destruyendo paulatinamente con la aprehensión de otras nuevas, vinculadas por lo tanto a la aparición de un hombre nuevo en el sentido iniciático de la expresión, y no relacionada con simples cambios superficiales.[88]

Fig. 25. Glifos referentes a ‘Ollin’

II

En el capítulo VII («Algunos Símbolos Fundamentales»), nuestro autor habla directamente del pensamiento arcaico[89] y la filosofía que destila, la cual es de una calidad muy superior al pensamiento de la filosofía moderna, establecida desde sus orígenes cartesianos en el discurso lógico y racionalista que ha desembocado, en sus expresiones más radicales y deshumanizadas, en sistemas abstractos y en rígidas estructuras que intentan encerrar al hombre dentro de sus estrechos límites. Para centrarnos en el tema, recogemos de este capítulo VII las siguientes palabras, que como siempre resplandecen de claridad y lucidez en la definición, en este caso, de lo que es el sentido de la filosofía desde la perspectiva de la Tradición Unánime, con base en el pensamiento asociativo y simbólico propio de las analogías y las correspondencias:

En términos generales, la filosofía es la expresión de un pensamiento que se entrelaza con otros, constituyendo esquemas conceptuales que desembocan en una idea de la vida, el mundo y el hombre, en una cosmovisión, una cosmogonía. Esa síntesis de imágenes no tiene necesariamente que tener un desarrollo lineal y lógico en el sentido racionalista del término. El discurso del pensamiento humano se manifiesta de diversas formas, y entre los pueblos arcaicos, que sin duda están más cerca de los orígenes, se expresa mediante unidades asociativas que se relacionan a través de analogías, con base en la naturaleza misma de las cosas, y cristaliza en símbolos, mitos y ritos con los que se aprehende la realidad, de manera directa e intuitiva, al contrario del artificio ‘lógico’, que la presenta de modo indirecto y sucesivo. La filosofía actual ha olvidado sus propias raíces y sólo se refiere a deshumanizadas especulaciones y a ‘sistemas’ abstractos y clasificatorios totalmente alejados de aquélla, a la que considera como un objeto a tratar de forma intelectual; algo que debe pasar por el análisis de la mente antes de otorgarle categoría existencial. Al contrario, la filosofía de los pueblos primitivos se mantiene en un estado de pureza y de comunicación entre el universo y el hombre (macro-microcosmos) mucho más desarrollado; por lo tanto permite una mayor comprensión de las cosas y consecuentemente un conocimiento más amplio de los diversos planos que la constituyen. Este tipo de Filosofía es perenne y universal, y se corresponde con una cosmovisión tradicional y unánime que se ha dado en todos los lugares y tiempos, ya que existen en la naturaleza leyes constantes de causalidad, número, espacio-tiempo, etc.

(…) Los pueblos arcaicos y tradicionales han utilizado fundamentalmente al símbolo como forma de comunicación, lo que establece una perpetua relación entre el signo y la cosa simbolizada. Todos sus conocimientos se expresan simbólicamente porque sus símbolos sagrados, como ya se ha explicado, manifiestan de modo real y verdadero las energías que ellos representan y de las que son mediadores. El símbolo es mágico en virtud de la analogía que lo liga indestructiblemente (y lo identifica) con aquello que está simbolizando.

Nuestro autor señala las más significativas manifestaciones culturales de los pueblos que conformaron la América antigua, entre los que destacan (por ser los que mayores testimonios han dejado de su cosmovisión teniendo en cuenta que son los últimos en manifestarse, históricamente hablando) los mayas, los aztecas y los incas, sin olvidarnos de la antigua tradición tolteca, de la que descendieron precisamente los dos primeros junto con casi todos aquellos que surgieron en Mesoamérica a lo largo de los últimos dos mil años. Esto no quiere decir que nuestro autor no se refiera con cierta frecuencia a otros pueblos indígenas, como es el caso de los indios norteamericanos (USA y Canadá), o mesoamericanos como los olmecas, o de Sudamérica, como por ejemplo los indios guaraníes o del Amazonas, todos ellos poseedores de una sutil y refinada cultura. Así lo descubrimos precisamente al leer el himno guaraní que nuestro autor pone al principio del libro, en el cual se describe con gran belleza y profundidad la creación del mundo y del lenguaje humano como una emanación del Padre Supremo.[90]

Asimismo, y esto es importante de destacar, en esas manifestaciones culturales reconoceremos igualmente unos rasgos comunes y analogías con las tradiciones más arcaicas de la geografía europea y occidental (donde tienen sus raíces la griega y la romana por nombrar las más conocidas), las que si queremos ubicarlas en el tiempo son todas aquellas anteriores al siglo VI a.C., fecha que constituye un «límite» cíclico muy preciso dentro de la historia humana.

Nuestro autor recupera la imagen de ese mundo arcaico a través de la simbólica americana, situándonos así más cerca de nuestros orígenes culturales, y esto, cuando es tomado con la plena conciencia de lo que significa, produce el efecto de una catarsis realmente purificadora. Es más, a poco que indaguemos en esa memoria que el símbolo va actualizando iremos descubriendo una innegable atracción por todo lo arcaico y antiguo, como algo muy íntimo que toca la médula misma de nuestro ser y que se destaca por encima de nuestra rutinaria existencia profana, algo así como si la distancia que proporciona el tiempo nos diera una perspectiva de lo antiguo depurada de sus contaminaciones «historicistas», o sea más de acuerdo a su naturaleza mítica y atemporal; y esta es precisamente una de las ideas-fuerza de este libro: su poder para hacernos recordar esa realidad que existe dentro de nosotros y que ya no podemos obviar cuando se ha hecho presente, o sea cuando la hemos recordado y encarnado en la medida que sea, en este caso gracias a los conceptos claros con que nuestro autor la describe, ayudándose de las imágenes y símbolos del arte indígena que se intercalan con el texto, conformando la más exacta y precisa descripción de lo que es una cultura o sociedad sagrada y tradicional.

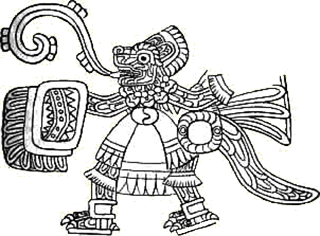

Fig. 26. Caballero Tigre. Teotihuacan

Una descripción que, como la didáctica que la acompaña, han de ser superadas finalmente por la comprensión y vivencia de las ideas que transmiten. En ese sentido, queremos traer aquí estas otras palabras de nuestro autor sumamente importantes que no han de caer en saco roto, o sea entrar por un oído y salir por el otro, según una expresión muy popular que todos entendemos perfectamente; se trata de señalar que para una cultura de estas características no existen esos conceptos de símbolo, rito, mito y arte con que nosotros nos manejamos, por necesidad, separándolos de lo profano para intentar comprender algo que los pueblos arcaicos vivían sin necesidad de ponerles nombre, puesto que estaban incorporados en su ser mismo:

Sin duda en esta obra se han expresado algunos criterios dirigidos a aclarar los conceptos de mito, rito, cosmogonía y arte, así como ciertos símbolos fundamentales como el centro y el eje, el cuaternario, la doble espiral, e igualmente la distinción entre lo sagrado y lo profano, etc. Sin embargo este libro está dirigido a un público occidental y contemporáneo adscrito –lo quiera o no– a los valores y criterios de la sociedad moderna. Para los actores o protagonistas de una cultura tradicional y / o arcaica, los conceptos antes enumerados, comenzando por los de símbolo, mito, rito y arte, no tienen ninguna razón de existir –para la mayor parte de ellos ni siquiera tienen nombre en sus vocabularios– pues son vividos de manera directa y no necesitan de una explicación intelectual o de una reflexión para ser, en el mejor de los casos, auténticamente comprendidos. Sencillamente constituyen la vida individual y grupal, y como tales están incluidos en la totalidad de sus pensamientos, creencias y acciones, que no se limitan a señalar lo sagrado, también lo generan. (Capítulo XVII).

La realidad de lo arcaico, más allá de la ubicación temporal dada por los «prehistoriadores», resuena en nuestro interior como algo que está relacionado con un estado del ser que vive en un tiempo completamente otro, de una naturaleza más sutil y donde habitan los héroes y los antepasados míticos. Esa realidad evoca, en efecto, un tiempo sin historia, de la que precisamente carecían los pueblos antiguos y arcaicos. Señala Federico aludiendo a una conocida sentencia que «los pueblos felices no tienen historia», o sea que el camino para alcanzar esa felicidad pasa necesariamente por no estar sujeto a las leyes implacables del devenir, que para esos pueblos no existe puesto que todo acontecer de la vida es significativo y se experimenta desde un presente sin continuidad temporal.

En una sociedad así las cosas no suceden linealmente en forma prevista sino que todos los días son el primero de la creación y todo está tan vivo que puede suceder cualquier cosa en cualquier momento. El hombre no imagina ni proyecta lo que vendrá sino que vivencia constantemente la eternidad del presente. Para el pensamiento precolombino el cosmos y la vida se están creando ahora mismo, no son un hecho histórico, y se participa enteramente en esa generación.[91]

En otro lugar (capítulo VII) nos señala que ese pensamiento arcaico puede ser obtenido investigando profundamente en el ser humano, o sea en su esencia divina, y que esto

se verá recompensado por el conocimiento de otra forma de ver el mundo que comulgará precisamente con las ideas originales que a éste le dieron vida. Y precisamente son estas concepciones de las sociedades tradicionales o arcaicas, aunque parezca paradójico, las mismas que produjeron en el pasado nuestra civilización, a la que igualmente desconocemos. [92]

En este mismo capítulo nuestro autor subraya determinados rasgos de la mentalidad arcaica centrándose en los antiguos pueblos americanos; y destaca entre esos rasgos su sentido sacro de la fiesta y el juego, y también de la guerra, considerada como un componente fundamental del orden del mundo, sustentado en el equilibrio de dos energías simultáneamente contrarias y complementarias. En este sentido la guerra también era vista en las sociedades precolombinas como un juego (de ahí la expresión «guerra florida»), en la medida que, como en el famoso «juego de pelota» mesoamericano, también representaba el drama cósmico en toda su crudeza. Como todas las cosas en un mundo penetrado enteramente por lo divino, la guerra en las sociedades arcaicas era una actividad sagrada, es decir un rito que se adecuaba a la naturaleza de ciertos hombres, los guerreros, los cuales se realizaban a través de ella como un componente esencial de su iniciación en los misterios de la vida y la muerte.

Nada tiene que ver esa concepción con las guerras modernas, en las que se intenta exterminar totalmente al «enemigo», cuestión ésta que reviste una dimensión verdaderamente monstruosa que no tenía cabida en la mentalidad de los pueblos antiguos, precisamente porque sabían que el «opuesto», o el «contrario», formaba parte constitutiva de ese orden o equilibrio cósmico, que se reflejaba en el orden humano. Es decir que no se le excluía sino que, como señala nuestro autor, se los complementaba y se necesitaba de ellos. Para el hombre arcaico, que como decíamos observaba los acontecimientos en sus causas invisibles antes que en sus efectos visibles, la guerra humana era un reflejo de la guerra cósmica, en la que participaban los númenes celestes y telúricos (en términos hindúes los devas y los asuras, respectivamente), es decir las energías que simbolizaban la luz y la oscuridad, como expresión del drama del alma del mundo que igualmente se individualiza en el alma humana, también sometida a esa lucha entre la luz y la oscuridad hasta alcanzar el equilibrio entre ambas, o sea hasta acceder a otro estado del ser como consecuencia de la unión de los opuestos.

Fig. 27. Caballero Águila. Teotihuacan

Esto explica también que en su origen ancestral la guerra no estuviese motivada por cuestiones de conquista material (que desemboca con bastante frecuencia en la codicia bajo todas sus formas y maneras), sino que como decimos era una forma de la realización interior, de ahí la expresión «guerra santa», dando a entender con ella que el enemigo externo era un símbolo del enemigo propio, interno, y en ello insisten los distintos textos sagrados, como por ejemplo la Bhagavad-Guita entre los mencionados hindúes, libro sapiencial especialmente dirigido a la casta guerrera. Sólo cuando esas culturas caen en declive, esto es cuando por razones cíclicas degeneran, pueden producirse determinadas aberraciones (por ejemplo los sacrificios masivos de los enemigos entre los aztecas),[93] lo cual no invalida para nada el sentido original que tenía la guerra y en este caso concreto el sacrificio humano, que no sólo era privativo de los indígenas americanos sino de otros muchos pueblos de la Antigüedad, tanto de Occidente como de Oriente. Además, la guerra respondía a una idea fundamental, que es también la razón misma de ser de las iniciaciones sapienciales, a saber: la entrega total de la individualidad al Espíritu, al Sí Mismo, como supremo acto sagrado.[94] Aquél que era elegido para el sacrificio

o se prestaba generosa, valiente y alegremente a ello, era considerado, como los guerreros, un individuo tocado por la fortuna y por la gloria, y por su muerte pasaba a conformar parte del ejército divino acompañando al sol en su triunfante recorrido.[95]

Por otro lado, en el capítulo V, «El mundo precolombino», se mencionan algunas características de los pueblos situados en esas tres grandes regiones geográficas antes referidas, y que pese a las formas variadas en las que se manifestaron, sin embargo «los símbolos en que expresaron sus conocimientos son análogos y se refieren unánimemente a la misma cosmogonía prototípica»:

Así fuesen estos indígenas nómades, recolectores, cazadores, o seminómades con agricultura incipiente, o aun habitantes de ciudades-estado o ciudades-imperio. En lo que son hoy Estados Unidos y Canadá primaban los nómades y seminómades divididos en muy distintos reinos con diversidades geográficas y climáticas. Sin embargo estas culturas –insistimos en ello– no son de ninguna manera inferiores a las sedentarias y necesitan muy pocos elementos para relacionar las cosas necesarias para comprender al mundo y vivir armónicamente en él; por la índole sintética, polifacética y mágica del pensamiento arcaico, que liga constantemente por analogías las señales y signos de la manifestación visible con las energías y las deidades invisibles en combinaciones sutiles, y discretas, todo lo cual se expresa perpetuamente mediante los seres y los fenómenos naturales.

En efecto, los pueblos nómades no representan una fase anterior o más primitiva de los pueblos sedentarios, que en ocasiones han devenido nómades por determinadas circunstancias históricas y cíclicas, tal el caso del pueblo hebreo, que ha sido ambas cosas en distintos momentos de su existencia.

Que un pueblo nómade se convierta en sedentario no significa una «evolución» del mismo, sino simplemente dos estadios distintos, y complementarios, de su historia, pero sus dioses principales son los mismos, y esto es precisamente lo que habría que tener en cuenta –independientemente de las circunstancias temporales o de cualquier otro tipo– cuando se quiere conocer en profundidad una cultura determinada. Los dioses constituyen las ideas arquetípicas de esa cultura, la fuente de donde ella extrae todo su ser, así sea su recinto sagrado y cultual la tienda hecha de telas o piel de animales, la choza ritual o la edificación en madera o en piedra, o simplemente el claro del bosque, donde la cúpula es el propio cielo estrellado. Este es el caso de los aztecas, pueblo nómade venido del sur de Norteamérica que en su peregrinar desemboca finalmente en el valle central de México y fundan sobre una isla la ciudad de Tenochtitlan, es decir se sedentariza. Pues bien, tanto cuando eran nómades como cuando se hicieron sedentarios su deidad principal seguía siendo la misma: Huitzilopochtli.[96]

Acerca de la fundación de la capital azteca y su deidad principal leemos en el capítulo IV («El Centro y el Eje»):

En la fundación de México Tenochtitlan el simbolismo no es menos evidente. Nuevamente una isla (símbolo como el del omphalos universalmente utilizado para marcar el centro), donde se encuentran una piedra y un nopal (que como la montaña y el árbol son expresiones del eje), y sobre ellos un águila y una serpiente (o dos corrientes de energía cósmica manifestándose por dos fuentes de agua, una de color rojo, otra azul, expresiones ambas de la dualidad y de la complementariedad de los contrarios), las cuales son las señales que buscan durante años dirigidos por su deidad, Huitzilopochtli, imagen guerrera y solar. Allí pues encuentran su centro, su ubicación, y a partir de él es que han de crear su nación, cumplir su destino como pueblo y como hombres, en la totalidad del espacio y el tiempo que desde ese momento se ordenan y sacralizan, es decir existen verdaderamente, pueden ser considerados como tales.

Y a continuación cita a Miguel León Portilla acerca de esa fundación y su significación sagrada, así como del sentido de ese destino como nación ligado indisolublemente a dicha fundación:

Huitzilopochtli para mostrar su complacencia, habló a sus sacerdotes. Les hizo saber cómo su destino suponía que se extendieran por los cuatro cuadrantes del mundo, precisamente a partir del corazón de la futura ciudad, desde allí donde habían levantado su templo, espacio sagrado por excelencia. Aunque en cierto modo toda Tenochtitlan nace y existe en espacio sagrado, ello es sobremanera en lo que toca al recinto del templo mayor. El tiempo primigenio –ab origine, illo tempore– en que su nueva existencia transcurre desde la manifestación del dios portentoso, se desenvolverá en una secuencia que culminará en el espacio sagrado, en la región de los lagos.[97]

De hecho, y extendiéndonos un poco más en este tema, los pueblos nómades y sedentarios han convivido a lo largo del tiempo, y no sólo eso sino que se han influenciado mutuamente. Podríamos decir que esas relaciones (a través de la guerra o la paz, y el comercio) han formado parte constitutiva del «ritmo de la historia», que viene marcado por la permanente interrelación entre el espacio y el tiempo, con los que están vinculados precisamente los nómades y sedentarios, respectivamente.[98] En cierto modo los primeros representan un elemento activo y dinámico (como el tiempo) que irrumpe con fuerza entre los segundos, que son relativamente pasivos con respecto a los nómades por estar afincados en el espacio. Esa irrupción vendrá acompañada en muchos casos por un influjo renovador de aquellas estructuras de la civilización sedentaria que habían quedado anquilosadas; y viceversa, los nómades recibirían de parte de los sedentarios una concepción del mundo más elaborada que, de un modo u otro, acabarán por reflejar en su propia cosmogonía, y que en algunos casos será el punto de partida para establecerse como sedentarios, lo cual, en ocasiones, ha coincidido con un momento de cambio cíclico importante.

Seguramente esto último es lo que pasó con los aztecas cuando se asentaron en el valle de México, donde entablaron contacto con los distintos pueblos toltecas que allí habitaban a su llegada, y de los que recibieron muchos elementos que acabaron por incorporar en su cultura, entre ellos todo lo referente a Quetzalcóatl, la deidad civilizadora por excelencia.

Para nuestro autor la fundación de la ciudad, incluida la ciudad-estado, es otro ejemplo de lo que estamos diciendo. La construcción de la ciudad es el resultado de un proceso que aunque ya estaba implícito en las estructuras primitivas y arcaicas de una cultura, es un paso más sofisticado, y maneja una serie de elementos refinados que desarrollan, auxilian y complementan los conocimientos cosmogónicos que estaban expresados de manera original.[99]

Otro paso aún mayor es el de la gran ciudad, exponente de una civilización, y que es un centro de irradiación cultural inclusive a grandes distancias. Aquí el esplendor de dicha civilización es notorio y se halla en su apogeo, que es, sin embargo, el comienzo de su fin. Como en el ciclo solar, cuando el astro llega a su punto más alto es el momento en que debe descender. Esto es válido para cualquier ciclo vital y para cualquier organismo, así éste sea el del hombre o el social, por lo que también las culturas nacen, se desarrollan, maduran y mueren, y las civilizaciones que nos precedieron han estado sujetas a esta ley, como lo estamos nosotros. Eso se debe a un anquilosamiento que van sufriendo las estructuras culturales y que termina con su final en el tiempo histórico. Este endurecimiento, o solidificación, se hace patente en el simbolismo constructivo, donde es visible cómo los nómades y seminómades, se hacen sedentarios, han cambiado sus tiendas de cuero por casas de madera y finalmente han llegado a edificios de piedra. [En nota: «La diferencia entre una ciudad-estado y la ciudad-imperio puede advertirse en términos arquitectónicos en las respectivas pirámides que remataban ambas en un pequeño recinto, hecho a imagen de sus cabañas. A la primera se corresponden los que son de madera y paja, a la segunda los de piedra»].

En América, las primeras ciudades-estado comienzan a observarse al sur de Estados Unidos y se extienden, alternándose con las ciudades-imperio, o grandes ciudades, por todo el continente hasta el norte de Argentina y Chile, a partir de donde vuelven a encontrarse pueblos y tribus nómades o seminómades. (Capítulo V).

Otra cuestión relevante ligada con la anterior, y que no debe pasar inadvertida, se refiere al hecho de que los pueblos que constituyeron el mundo precolombino puede servirnos de paradigma para tener una idea lo más exacta posible de cómo fue la génesis y desarrollo de las sociedades en la Antigüedad, y el modo en que se relacionaban entre sí las que convivían en un mismo espacio geográfico, o incluso en un continente entero (como el caso mismo de América o del área Mediterránea, o del Africa negra, o de Oceanía, etc.), y de cómo, en fin, aquellas sociedades concebían precisamente esa génesis y ese desarrollo en el tiempo (incluso su decadencia y desaparición, total o parcial), ajenas por completo a cualquier tipo de teoría «evolucionista» y «progresista» tan propia de la mentalidad moderna caracterizada por su concepción lineal de la historia y su racionalismo a ultranza. Esta mentalidad en un momento dado comienza a invadir el mundo entero a partir de su epicentro europeo, imponiendo su modelo de pensamiento, el cual pudo triunfar por razones de tipo cíclico y porque, salvo alguna excepción, muchas de las culturas a las que «colonizó» estaban ya en franco proceso de decadencia, como hemos señalado anteriormente.

Acerca de la América antigua nuestro autor nos ofrece la imagen de una pluralidad de pueblos que vivían sin embargo ligados, o unidos, entre sí por un conjunto de ideas-fuerza comunes a todos ellos y expresadas a través de las diferentes formas de sus culturas respectivas.

Desde los esquimales y los indios de Canadá y Norteamérica, hasta los araucas y pampas de Chile y Argentina, se extiende un inmenso complejo de mitos, tradiciones, símbolos, ritos, usos y costumbres, formas de vida, etc., que pese a su variedad se articulan coherentemente y nos proyectan una imagen de lo que fueron esas culturas antes de la conquista y la colonización, aunque muchas de ellas ya se habían perdido por ese entonces –o refundido con otras– o se hallaban más o menos tergiversadas con respecto a sus orígenes, solidificadas en formas menores por designios históricos a través de razones políticas y económicas. Por otra parte al arribo de los europeos este enorme rompecabezas de culturas se hallaba en estados disímiles de ‘desarrollo’. Este ‘desarrollo’ al que nos referimos no es de ningún modo ‘progresivo’, como si fuese un avance conjunto y lineal del hombre como miembro de la evolución de la especie, o como inventor de los ‘adelantos’ científicos, sino que aquí es considerado en cuanto a las diferentes etapas cíclicas –nacimiento, juventud, madurez, decadencia– en que normalmente se desenvuelve cualquier cultura para finalmente desaparecer, y volver a surgir en otra forma, que se genera a partir de los gérmenes antiguos y que correrá igual suerte que sus precedentes y las que le seguirán. Esto es particularmente claro en la América Antigua, donde los restos de viejas civilizaciones convivían –y conviven con nuevas maneras y modos culturales en distintas etapas de evolución –por diferentes motivos particulares–, lo que configuraba un complicado mosaico de pueblos, un enjambre de costumbres y usos, de formas y colores múltiples y cambiantes –que a veces coexisten en una misma sociedad– pero con un soporte, una estructura común, constituyendo un todo vivo y dinámico. Un conjunto de ciclos y ruedas que se interrelacionaban entre sí y se comprendían las unas dentro de las otras y éstas a su vez con unas terceras, etc., con lo que todas directa o indirectamente estaban integradas en un continente. Tal si fueran engranajes independientes pero interligados, encajando con otros con los que componían el mapa o panorama de América (Ibíd.).

Es sumamente interesante esta manera de encarar las relaciones entre las diferentes culturas y civilizaciones de la América antigua, donde siempre existe un denominador común, una Tradición ancestral única, que permite ese perfecto engranaje entre todas ellas a lo largo del tiempo, o en un fragmento del mismo. Esa imagen de ciclos y ruedas que se interrelacionaban entre sí y que se comprendían las unas dentro de las otras y éstas a su vez con unas terceras hasta conformar el mapa de la América antigua, está reproduciendo de alguna manera la misma estructura cósmica pues esto es fundamentalmente la Historia (el tiempo) en sus relaciones con la Geografía (el espacio): una imagen dinámica y viva de la Cosmogonía.

Fig. 28. Quetzalcóatl. Códice Magliabecchi, pág. XVI

Entre las culturas que poblaron el Mediterráneo antiguo también se daba esa misma circunstancia, o sea estaban interrelacionadas en base a un conjunto de imágenes, mitos, símbolos e ideas análogas y semejantes entre sí que la propiciaban. Ciertamente cada cultura o civilización tenía sus formas específicas de expresión, pero había entre ellas un vínculo sutil que traducía un origen común, in illo tempore, siendo ésta la causa principal que posibilitaba que esas mutuas influencias pudieran darse entre unas y otras de manera natural, fructífera y beneficiosa,[100] como pasaba por otro lado dentro del contexto de las precolombinas. Oigamos en este sentido a nuestro autor en las siguientes citas que recogemos en este caso del capítulo X, titulado «Cosmogonía y Teogonía»:

La comparación entre las diversas sociedades precolombinas y sus expresiones simbólicas es tan válida como la efectuada entre estas culturas con otras que no sean autóctonas y continentales. Y a los griegos y romanos que vivieron y fecundaron el pensamiento tradicional y coexistieron con otros pueblos y civilizaciones de muy diversa naturaleza que la suya –piénsese en la multitud de influencias y formas religiosas y filosóficas que caracterizaron al Mediterráneo, antes y después de Cristo– daban como cosa normal hacer las transposiciones del panteón o de los símbolos de una civilización a otra y de ésta a una tercera, porque de este mismo modo habían procedido los seguidores de estas deidades o ideas; lo que equivale a decir que las asimilaciones se habían producido en forma espontánea, lográndose naturalmente las identidades y las equivalencias –adaptadas a un nuevo contexto, a una cultura surgente–, que se tomaban como parte del desenvolvimiento normal de una sociedad y de las relaciones que en ella se producen. Comparaban distintos panteones y sus símbolos y registraban las distintas formas y nombres que las energías de lo sagrado, la deidad, asumía de acuerdo a los lugares, los tiempos y los hombres.

Y seguidamente habla de la estructura del pensamiento humano (reflejo de una inteligencia arquetípica), cuyo mecanismo está fundado en las asociaciones de ideas, es decir en relaciones y analogías, por lo que la comparación entre distintas formas de expresión se produce de manera instantánea, y que esto forma parte del discurso de la mente:

Para establecer una proposición cualquiera cuya evidencia no es inmediata, la mente selecciona por sustitución un problema y lo relaciona con otro, y éste a su vez con un tercero hasta que llega a uno conocido –a través de este proceso concatenado y prototípico–, cuya verdad ya ha sido establecida con anterioridad, o se hace evidente, con lo cual se ilumina tanto la validez de la proposición en sí, como el conjunto –el contexto de una sociedad tradicional en este caso– en el que ella se efectúa.

Claro está que esta asociación de ideas puede darse también entre tradiciones muy diferentes entre sí, como son las indoeuropeas y las precolombinas, y a esta conclusión se llega realizando un «salto» cualitativo que viene dado por el reconocimiento previo de la unidad esencial de la Ideas arquetípicas entre todas ellas, es decir de una Tradición primordial y unánime. Asimismo, gracias a esas asociaciones y al método comparativo a que dan lugar, es posible superar ciertas barreras formales e incluso modificar nuestra concepción de la realidad y del mundo, o sea lo que se entiende en términos iniciáticos como la realización de un trabajo con nosotros mismos y librarnos así del yugo de los prejuicios culturales inoculados por el oficialismo decadente y manipulador en sus distintas versiones. Continúa nuestro autor:

Es importante saber que la unidad cultural y lingüística de los pueblos indoeuropeos a través de sus diversas fases y transformaciones ha sido establecida con claridad –pese a la atomización de las formas–, y este simple enunciado ahorra tiempo y zanja dificultades relativas a los problemas de interrelaciones culturales y tradicionales, y despeja dudas y aclara conceptos que permanecían olvidados y que la ciencia moderna tal cual la conocemos siempre ignoró. Sin embargo también se crean nuevas dificultades, puesto que si bien es cierto que la unidad tradicional del pensamiento arquetípico, la identidad de las Ideas –y por lo tanto de la cosmogonía y teogonía de civilizaciones que parecen tan dispares para los legos como la judía, la egipcia, la irania, la griega y la hindú– resulta evidente, no acontece lo mismo con las numerosas maneras que ellas toman en el desenvolvimiento histórico –que no es parejo en todas las tradiciones–, y que constituyen las formas que asumen las ideas y los arquetipos para expresarse.

Aquí nuestro autor hace una distinción importante entre las Ideas, que son inalterables en su esencia, y las formas que ellas toman en su desarrollo histórico, un desarrollo que no es parejo evidentemente en todos los pueblos y civilizaciones debido a numerosas circunstancias, raciales, climáticas, cíclicas, etc. Lo que queda claro es que la verdadera unidad trascendente de todas las culturas y civilizaciones tradicionales la otorgan las Ideas y principios metafísicos, vehiculados en todas ellas a través de las iniciaciones sapienciales. Continúa nuestro autor:

Si mediante una metodología comparativa establecemos las mismas identidades prototípicas y simbólicas –y aun en sus manifestaciones secundarias–, entre las civilizaciones y culturas indoeuropeas y las precolombinas, llegaremos no sólo a descubrir impresionantes relaciones formales sino a alterar nuestra concepción del mundo y negar la validez de las hipótesis pseudo-oficiales y pseudocientíficas en boga y sus juicios. Juicios que parten de una descripción dada de la realidad que han heredado sin saberlo, y que consideran propia, y aun personal, sin ser más que un paquete de tesis y opiniones fantásticas emitidas desde hace sólo tres o cuatro siglos, a las que toman como si fueran el mundo mismo (o sea, que confunden a lo que hoy se piensa del cosmos con lo que es el cosmos en sí [en nota: «Es decir, se considera a una descripción de la realidad como si fuera la realidad misma»]). Y a las que hacen multiplicarse sin ton ni son, desconociendo la posibilidad de un punto de vista distinto al suyo, que así se condena como algo sospechoso e ‘ilegal’ merced a sus prejuicios y condicionamientos; aunque éste se encuentre perfectamente documentado y sea accesible a todo aquél que se abra e interesa en el tema –persona que, como sujeto de estas inquietudes, vivirá sus resultados como revelaciones, ya que ellos disipan su ignorancia y brillan con la luz del Conocimiento, que, por otra parte, siempre se basta a sí mismo.

Fig. 29. Huitzilopochtli. Códice Telleriano-Remensis

III

La mentalidad arcaica de que hacían gala los habitantes originarios de América propiciaba la presencia constante de lo sagrado en todos los órdenes de la vida individual y colectiva. Esto se extendía a la naturaleza entera, generosa madre nutricia, y a todas las criaturas que la pueblan en sus tres reinos, el animal, vegetal y mineral. La tierra, la naturaleza y el cielo con sus habitantes estelares, son una completa teofanía e hierofanía para el pensamiento del hombre arcaico, donde todo tiene su causa y su raíz en lo divino y numénico.

Los dioses y sus peripecias están íntimamente vinculados a los acontecimientos naturales, pero los dioses, o la energía de los dioses, es la que se encuentra oculta en los fenómenos y no son éstos los que generan o ponen nombres a los dioses, pues hay una jerarquía evidente entre los espíritus creadores y las criaturas.

El dios náhuatl del viento, Ehécatl, por ejemplo, no es tal sólo porque sople el aire, ya que en una cultura arcaica todo está unido indisolublemente y esta agitación de la atmósfera está conectada con la respiración divina y también con la humana y con el hálito vital del hombre y el mundo, con la fertilidad y la conservación y destrucción regeneradora que se produce en la bipolaridad verano-invierno, aspir-expir, y en varios otros pares de opuestos relacionados directamente con la vida y la muerte, o con la muerte y la resurrección, tan inmejorablemente ejemplificados por los ritmos naturales de la vegetación, sabiamente utilizados en la cultura del agro.

En efecto, la agricultura deriva de esa concepción armónica del universo, y ella nace como un gran acontecimiento que cambia profundamente la vida humana e introduce toda una serie de ideas que llevadas a la práctica crean una cultura, la del agro (que bien definida es la creación de un orden en el caos de la tierra), al mismo tiempo que dan sustento material al hombre. Además, la agricultura reproduce en todas sus fases de siembra, desarrollo y recolección la recreación del mundo, la que es análoga al proceso vivido en la iniciación, que en distintas tradiciones toma de la agricultura determinadas palabras y términos para designar momentos o estados de la conciencia, como es el caso de la palabra «neófito», que tanto quiere decir «nuevo nacido» como «nueva planta».[101] La agricultura es un don del cielo, revelada por los dioses a los hombres y que éstos desarrollan ejerciendo su «inteligencia y el esfuerzo consciente», una potestad propia del ser humano en relación al resto de criaturas que cohabitan con él en la tierra. De ese desarrollo, revelado y ordenado por una cosmogonía arquetípica, surgirán las ideas fundamentales que se concretarán en la ciudad y posteriormente en la civilización como una expansión de aquella, tal cual lo manifiestan todos los mitos y ritos agrarios que nos llegan desde el fondo de los tiempos, y que hasta hace muy poco, antes de la «revolución industrial» (y en algunos casos hasta bien entrado el siglo XX a través de las imágenes del folklore popular), formaban parte de todas las sociedades occidentales.

Las civilizaciones tradicionales y los pueblos primitivos han tenido una imagen bien diferente de lo que hoy entendemos por el término naturaleza. No se trata de la deificación, en términos modernos, de lo natural; de un ‘naturalismo’ ni de un ‘animismo’ que sería su ‘lógica’ consecuencia. Los pueblos precolombinos como todos los pueblos tradicionales ven en el mundo y en aquélla una imagen de Dios, una irrupción perenne de lo infinito en lo finito, y en la obra de la creación una constante teofanía.

El hombre arcaico no se siente solo ni aislado en la naturaleza ni pretende ser su propietario. Los animales, las plantas y hasta las piedras, así como los ríos, lagos y lluvias constituyen parte de su ser. Igualmente lo es el firmamento con sus variadas formas y las épocas y ciclos naturales de vida, muerte y resurrección ejemplificados como hemos visto por las estaciones del tiempo y los movimientos de los astros, a saber: la vida misma como un ritual perenne y una interrelación o entrecruzamiento de energías constantes, horizontales y verticales, espaciales y temporales. Razón por la que el mundo entero es un código que puede entenderse y leerse, tanto en las configuraciones del cielo como en los símbolos que son las plantas y los animales. (Cap. XVI).

Entre los ejemplares más importantes del mundo vegetal encontramos el árbol, símbolo universal donde los haya por constituir un modelo del cosmos presente en la naturaleza, siendo equiparables su copa, tronco y raíces a cielo, tierra e inframundo, respectivamente. De ahí la unánime expresión «árbol de la vida» o «árbol del mundo», análogo al «eje del mundo», símbolo axial por excelencia.[102] Axialidad que también encontramos en el maíz, planta mágico-sagrada que ocupa un lugar preferente en la cosmogonía precolombina, y cuya presencia se extiende por casi todo el continente.[103] En la gestación del maíz, se da también una coniunctio oppositorum, nos señala Federico, o sea la unión de dos energías opuestas como son el fuego y el agua (las que expresan a las deidades ascendentes y descendentes, respectivamente)[104] que al equilibrarse producen la planta, la vida y el alimento.[105]

A todo esto nos dice algo muy interesante al subrayar un rasgo característico de la mentalidad arcaica, en este caso americana, y es el hecho de que para esa mentalidad el saber está ligado a este tipo de experiencias con el mundo natural. El hombre arcaico relaciona constantemente los fenómenos naturales –los que reconocía distribuidos a todo lo largo y ancho de los distintos planos de la realidad física– con sus causas sobrenaturales. Vivir permanentemente en ese asombro es lo que nos describe nuestro autor con estas palabras, que evidencian la influencia en él del pensamiento arcaico e indígena.

La vida entera es para la mentalidad indígena un rito continuo, un show que cuenta entre sus protagonistas al sol, la luna y el séquito de planetas que en movimiento constante producen el día y la noche, las estaciones del año, e influyen directamente en la vegetación y en sus cosechas como símbolos de las energías macho-hembra, activo-pasivo, cielo-tierra, lo que lleva a la fecundación prohijada por los dioses intermediarios y atmosféricos: el trueno, el relámpago y el rayo. Sus mitos, ritos y símbolos son, pues, emulaciones de esta danza que bailan los dioses, cuya expresión en el plano de la tierra es el despliegue espacial de lo manifestado. Las perpetuas demostraciones de la fertilidad y generación de la naturaleza son un constante asombro para el indio tradicional, que reverencia en ellas la presencia de la sacralidad en cuya familiaridad vive de uno u otro modo sumergido. Sin embargo cada una de estas plantas significa una energía mágica y específica y desde ese punto de vista cumple una función diferente a las otras, es utilizada para distintos usos, porta su propio mensaje y es parte integral de la vida del hombre.

Esta visión, o mejor, cosmovisión, es posible porque:

No hay en la mentalidad indígena un límite preciso entre el individuo y la naturaleza (tampoco entre lo natural y lo sobrenatural) en razón de la anteriormente enunciada interrelación e interdependencia de todas las cosas (entre ellas también dioses y hombres), realidad evidente y rasgo común a todos los pueblos y hombres tradicionales, los cuales no ponen énfasis en la individualidad de sus concepciones o personas sino en la universalidad del conjunto del que son parte constituyente, y viven en el perpetuo asombro del devenir y en la certeza de un Gran Espíritu que se manifiesta por la totalidad de la naturaleza como imagen de lo sobrenatural.

Este es otro rasgo diferenciador entre la mentalidad racionalista y la arcaica, a saber: que en esta última el concepto de «individualidad» no tiene la dimensión que se le da hoy en día, producto del elevado grado de «solidificación» espiritual,[106] sino que más bien el ser humano forma parte de un todo, que él mismo conforma un todo, un microcosmos, cuya individualidad, constituida por el cuerpo y el alma, es sólo una parte ínfima en relación con su espíritu –que en su totalidad envuelve a ambos– identificado con el Gran Espíritu o Ser Universal.

La incorporación del entero mundo natural a la vida del hombre como un «sello» conformador de su cultura es un rasgo que identifica al pensamiento arcaico indistintamente del lugar de la tierra donde éste se haya dado, y deriva claramente del carácter sagrado de este mundo, del que efectivamente el hombre forma parte constitutiva. Como intermediario que es entre la Tierra y el Cielo, el ser humano establece una serie de correspondencias entre los tres reinos de la naturaleza y los astros (correspondencias en las que se basa igualmente la Alquimia), símbolos a su vez de las energías divinas, de tal manera que estas energías están presentes en dichos reinos en distintos grados de intensidad.

IV

Además de las dedicadas a la alimentación (maíz, etc.), y otras de las que se extraen las distintas bebidas, se han de destacar especialmente las plantas alucinógenas, que en la América antigua y en todos los pueblos arcaicos siempre han sido ingeridas enmarcadas por el rito como una forma de promover el conocimiento y religar con los dioses por su intermedio. De hecho la energía de la deidad está contenida en esas plantas (peyote, los distintos hongos, la ayahuasca, etc.), y su ingestión era, y es, tomada de manera «eucarística», de comunión con el dios, el cual se revela, y actualiza, en la interioridad del ser, como una posibilidad superior contenida en la conciencia de ese ser mismo. Las drogas sagradas son un medio y no un fin, como por cierto son también los símbolos, y, al igual que éstos, su función como agentes mediadores del conocimiento pueden propiciar el acceso a la realidad metafísica, gracias a la cual también puede ser comprendida la realidad física que, como dice nuestro autor, se contempla entonces como una prolongación material de aquélla. En el capítulo VII leemos lo siguiente:

estos ritos y substancias sagradas llevan a la catarsis a través de una limpieza o purificación –una muerte y su posterior resurrección– producida por la intensidad de la situación, la cual promueve una ruptura de nivel al sacar al sujeto de su tiempo-espacio habitual para ubicarlo en el centro de sí mismo, lo que equivale a otra lectura de la realidad, o a una realidad distinta que aparece ahora como mucho más cierta y efectiva, como una verdad interiormente verificable coexistente con la imagen refleja que de ordinario se posee acerca del Ser y el Mundo.

Los animales también constituyen una parte indiscutiblemente importante en la cosmogonía de los pueblos americanos y arcaicos. No ha habido cultura que no haya incorporado la simbólica animal a su concepción del mundo. Incluso el cosmos entero era concebido como un inmenso animal, palabra que no olvidemos procede de ánima, o sea de alma. Esta idea del cosmos como un animal está también presente en la Tradición Hermético-Alquímica a través de la serpiente o dragón Uroboros, análogo al dios lagarto Itzam-Ná entre los mayas americanos, numen generador y constructor del mundo. Ciertos animales eran reputados como especialmente sagrados y tenían un vínculo con el mundo sobrenatural, siendo apreciados por su papel de mensajeros de las realidades invisibles. Las fuerzas cósmicas se encarnan en estos animales-símbolos (distribuidos en los tres mundos, el subterráneo, el terrestre o atmosférico y el celeste), que entre los precolombinos se sintetizan en los tres animales más representativos de su fauna, respectivamente: el jaguar (o puma), la serpiente y el águila (o cóndor, o halcón). También se contemplaba la simbiosis de dos animales para expresar la naturaleza del dios al que se está simbolizando. Es el caso de Quetzalcóatl (pájaro-serpiente), análogo al Hermes-Mercurio de las tradiciones europeas, que une efectivamente en su función de deidad intermediaria lo que vuela y lo que repta, lo celeste y lo terrestre. En este sentido, nos dice nuestro autor:

La simbología zoomorfa es fundamental para la mentalidad indígena que ve en los animales vehículos o intermediarios entre el hombre y el espíritu y por lo tanto vínculos entre el ser humano y la deidad, a los cuales pueden dirigirse súplicas, por su propio carácter. Inversamente los númenes se expresan por su mediación y ellos son portadores de mensajes, los que se reciben en visión o en la simple vigilia. Los animales guardan en su intimidad algo de la pureza del que los creó y en este sentido se encuentran cerca de El, y el hombre puede aprovechar su energía para establecer relaciones a su través con Aquel que ellos inversamente representan, ya que éstos son sus transmisores y en ambas direcciones su función mediadora. Esto da lugar a una afinidad hombre-animal-dios, de tal manera que estos animales se identifican, por un lado, con ciertos aspectos de lo divino, y por otro con características humanas, a tal punto que los mismos indios consideran en sus tradiciones la existencia de un ‘doble’ o ‘alter ego’ animal: el nahual.[107]

Asimismo, nos recuerda que los animales en su conjunto conforman una energía o entidad llamada «señor de los animales», o sea de un «espíritu» que gobierna el reino animal de forma análoga a como el Ser universal, en su función de creador Demiurgo, gobierna el cosmos entero, concepción ésta que se hunde en la noche de los tiempos y pertenece a un gran número de culturas, ya fuesen nómades, seminómades o sedentarias. En efecto, existen numerosas representaciones del «señor de los animales», o «señora de los animales», en el arte de todos los pueblos, y sin ir más lejos entre los griegos era Artemisa (hermana de Apolo, e idéntica en sus rasgos principales a la Diana romana) la diosa que encarnaba esa energía (y celosa de su virginidad, encarnando así la naturaleza silvestre e indómita), análoga a muchas otras que se encontraban a todo lo largo y ancho del Mediterráneo.[108]

NOTAS

[81] Sobre la naturaleza de esa «Tradición madre» nada llegaremos a saber si la enfocamos desde el punto de vista historiográfico o simplemente histórico, o sea pretendiendo encontrarle un origen temporal, cuando en verdad pertenece por entero al tiempo mítico, siempre presente en su atemporalidad, y constituye el «País de los Ancestros», también llamado la «Tierra de los Vivos». Según diversos testimonios, en el imaginario simbólico de las culturas mesoamericanas esa Tradición madre no sería otra que la civilización de la Atlántida, la cual era llamada Aztlán entre los aztecas, la «tierra en medio de las aguas».

[82] Capítulo II.

[83] Hablaremos extensamente del Renacimiento en los dos capítulos, el X y el XII, que dedicamos a estudiar esta época en la obra de nuestro autor.

[84] Capítulo IV, «El Centro y el Eje».

[85] Ibíd.

[86] Que, reiteramos, no hay que confundir con el fenómeno de la religión tal cual hoy se entiende esta palabra, y que ha derivado en las formas «laxas» o «extremistas» de sus fieles.

[87] Acerca de la diferencia esencial entre el punto de vista profano y sagrado remitimos aquí especialmente al capítulo VII, dedicado a otra de las obras fundamentales de nuestro autor: Introducción a la Ciencia Sagrada. Programa Agartha.

[88] Capítulo XI, «El Cosmos y la Deidad».

[89] Tomamos aquí la palabra pensamiento, y siempre que nos refiramos a ella en relación con lo arcaico y tradicional, en el sentido como lo entiende Federico en una nota del capítulo VIII de El Simbolismo de la Rueda, donde afirma que el pensamiento es idéntico al Noûs de la filosofía griega, añadiendo que nada tiene que ver con «la conjeturación racionalista, y por el contrario, utilizado aquí como sinónimo de intuición directa, en la que tanto se conjugan la inteligencia, hoy llamada creadora, como la experiencia y la emoción.»

[90] En el capítulo XV («Actualidad de la Tradición Hermética. En torno a la Obra de Federico González») hemos reproducido parte de ese himno verdaderamente teogónico.

[91] Capítulo III, «Los Símbolos, los Mitos y los Ritos».

[92] Capítulo VII, «Ciertas peculiaridades en la visión del mundo de una sociedad arcaica».

[93] En relación a esa adulteración del sentido prístino de los sacrificios, señala nuestro autor algo que está relacionado directamente con la naturaleza cualitativa de las leyes cíclicas: «Habría que recordar aquí que las dos más grandes civilizaciones vigentes en la época del ‘descubrimiento’, es decir los aztecas y los incas, vivían un régimen imperial caracterizado por el ‘militarismo’; sus costumbres, y aun la naturaleza misma de sus ritos y símbolos se hallaban desvirtuadas en la medida en que se encontraban más o menos alejadas de sus principios y su realidad simbólica opacada por una lectura lineal y profana».

Precisamente, añadimos nosotros, ese aspecto «militarista» que tomaron ambos imperios es inseparable de la expansión territorial de los mismos mediante la conquista y la imposición por la fuerza, lo cual, lejos de parecer lo contrario, es un síntoma de decadencia, pues al expandirse recurriendo a la fuerza y no a la integración o incorporación de los pueblos vencidos a un destino común en torno a una Idea nucleadora, aceleraban su propia decadencia y desaparición.

[94] También en el imaginario sagrado de los precolombinos, mediante el sacrificio humano el sol, la deidad solar, recibía en ofrenda el «líquido precioso», es decir la sangre, como alimento para que continuara generando y conservando la vida.

[95] Nos recuerda nuestro autor que las mujeres que morían en el parto, o sea dando a luz, también pasaban a formar parte de ese cortejo solar.

[96] Lo mismo podríamos decir del pueblo hebreo, que siguió conservando el nombre de Jehovah (o Y ahvé) tanto cuando eran nómades como cuando se asentaron tras la creación del reino de Judá y la construcción del templo de Jerusalén.

[97] México Tenochtitlan: Su Espacio y Tiempo Sagrado.

[98] Los nómades por su constante movimiento se despliegan en el espacio y su arte está ligado a esta circunstancia, de ahí su ligazón con las ciencias del ritmo, la música, la poesía y el canto, mientras que los sedentarios, que por el contrario están fijados en un lugar, realizan sus obras para perdurar en el tiempo, tal la arquitectura y la escritura, fijación del lenguaje.

[99] Es evidente que esto mismo sucede con todas las civilizaciones de la tierra que conocieron un período mítico, «pre-histórico» en el verdadero sentido de la palabra, donde se gestó la esencia de su cultura. Nuestro autor lo dice claramente en la nota 7 del capítulo II de Simbolismo y Arte, del que reproducimos el siguiente fragmento: «Las llamadas ‘altas civilizaciones’ han sido también sociedades ‘primitivas’, y de su ‘época mitológica’ es que se ha extraído el meollo de su cultura. Para ellas era ésa su Tradición, recibida de modo completo y no incipiente o defectuoso. Eso explica la aparición aparentemente repentina de grandes monumentos y ciudades y la irrupción en la historia de sistemas consumados de pensamiento, comunicación, lenguaje, etc.»

Nos viene a la mente de forma inmediata al leer estas líneas las civilizaciones que surgieron en la antigua Mesopotamia, los sumerios, babilonios, caldeos, acadios, asirios, que en efecto construyeron su cultura en base a esos sistemas de pensamiento, entre los que destacan la invención de la escritura; lo cual es evidente también en la civilización egipcia, cuyos textos sapienciales conservados por sus sacerdotes nos hablan de los períodos predinásticos y de la genealogía de los «reyes divinos», antecesores míticos de las dinastías faraónicas, propiamente históricas por estar computadas en el tiempo.

[100] Pondremos el ejemplo de la cultura íbera, que si bien tiene orígenes claramente arraigados en suelo hispano (Tartesos), se acabaría conformando como una unidad civilizadora desde el Languedoc francés hasta Andalucía, y que irrumpe en la Historia en torno al siglo VI a.C. (con un alfabeto propio como uno de sus elementos aglutinadores principales) gracias en gran parte al influjo cultural recibido fundamentalmente de dos civilizaciones venidas del extremo oriental del Mediterráneo: la griega y la fenicia.

[101] «En este sentido, los mitos, ritos y símbolos relacionados con la agricultura en general –y en este caso con el maíz en especial– configuran una imagen de los pasos del proceso iniciático (preparación del adepto, descenso a los infiernos, pruebas y muerte y posterior resurrección, crecimiento y fructificación). Esto es así porque ambos procesos participan de la misma creación cósmica, de idéntico modelo universal, válido para toda generación, a la que estos procesos igualmente simbolizan». (Capítulo XVI, «Plantas y animales sagrados»).

[102] Entre los indígenas mesoamericanos la ceiba es quizá el árbol más representativo de esa idea de axialidad. También el nopal o cactus. Apuntemos de pasada que el árbol ha inspirado otras figuraciones geométricas de dimensión iniciática, como por ejemplo el Arbol Sefirótico de la Cábala.

[103] «En los mitos creacionales náhuatl, Quetzalcóatl es quien revela a los humanos el secreto y les entrega el maíz después de haberlos creado. Los aztecas llamaban Centéotl a esta deidad del maíz, y en su honor realizaban sus fiestas rituales.» (Capítulo XVI).

[104] «Para los mayas, la semilla [de maíz] es introducida por el hombre y luego trabajada por los nueve señores del inframundo, a los que se agregan los trece de ‘arriba’, que le dan vigor a la planta de maíz por intermedio de las lluvias para que éste pueda ascender a la superficie de la tierra». (Ibíd.).

[105] Anotamos la siguiente reflexión de nuestro autor a propósito de todo esto: «Los hombres de hoy solemos pensar en el creador como un misterio (y acaso algunos de nosotros en el misterio de lo increado), pero a veces olvidamos el perfecto misterio de la creación, de la criatura siempre viva. El maíz es tal vez una de las encarnaciones más evidentes de la energía que produce ese misterio, y era tomado como un prototipo asombroso de la generación, lo que asimismo expresa el grado de conocimiento de estos pueblos y la cultura del agro americana.» (Ibíd.).

[106] Mucho menos puede hablarse de que los indígenas, o cualquier hombre arcaico o primitivo, tenían ‘personalidad’ tal cual hoy se entiende este término. Y es que, como señala nuestro autor, pueblos «que creen que su exilio es la tierra, su morada accidental, y su destino y origen el cielo, al que deben retornar, difícilmente pueden considerarse como individuos ‘personalizados’, tal cual es el ideal moderno, el que, por otra parte, es la antítesis de cualquier enseñanza tradicional». (Capítulo VI, «Algunos Errores Filosóficos»).

[107] Incluso en ciertos pueblos indígenas (y no sólo precolombinos, por ejemplo entre los aborígenes australianos) el antepasado mítico era muchas veces un animal.

[108] En el arte íbero, por recurrir de nuevo a esta antigua cultura hispana, también aparecen numerosas representaciones de esa deidad de los animales (la potnia theron), indistintamente masculina y femenina.

ISBN 9788492759668. Ed. Libros del Innombrable. Zaragoza 2014.